宗祠文化都分布在哪里_什么叫祠堂文化

编辑:遁地八字网

2025-04-17 14:33:14

浏览:11次

遁地八字网算命网

1. 地域分布:以南方省份为核心

宗祠文化在中国主要分布于重视儒家传统和宗族制度的南方省份,尤以广东、福建、江西、浙江、安徽、湖南、广西、海南等地最为集中。根据统计,广东宗祠数量居全国首位(约2.32万座),福建(1.82万座)、江西(1.78万座)次之。具体分布特点包括:

高密度区域:如广东潮汕地区,仅普宁燎原镇泥沟村便有97座祠堂;福建龙岩地区宗祠总数达2686座,每万人拥有8.6座。

历史渊源:宋代朱熹倡导家族祠堂制度后,南方因移民聚居、战乱较少,宗族结构得以稳固发展,形成“一村一祠堂”的传统。

2. 北方与南方的差异

北方地区因战乱频繁、宗族迁徙及现代城市化影响,传统祠堂保存较少,仅少数具有历史价值的宗祠存留。而南方得益于相对稳定的社会环境和海外华人寻根文化的推动,祠堂得以修复和延续。

3. 典型代表案例

广东潮汕:祠堂建筑融合石刻、木雕、嵌瓷等工艺,兼具祭祀与艺术价值。

福建客家地区:宗祠常设戏台、骨灰堂,兼具文化娱乐与丧葬功能。

安徽徽州:徽派宗祠以马头墙、天井布局为特色,体现儒家礼制与风水理念。

二、祠堂文化的核心内涵

1. 定义与功能

祠堂文化是以宗祠为载体,以儒家为核心,通过祭祀、族规、教育等活动维系家族血缘关系和社会秩序的文化体系。其功能包括:

祭祀祖先:通过“春祀秋尝”仪式表达对先祖的追思与敬仰。

宗族管理:族长在祠堂行使族权,处理族内事务(如奖惩、继承、纠纷等),并制定家训、族规(如敬长老、戒淫逸等)。

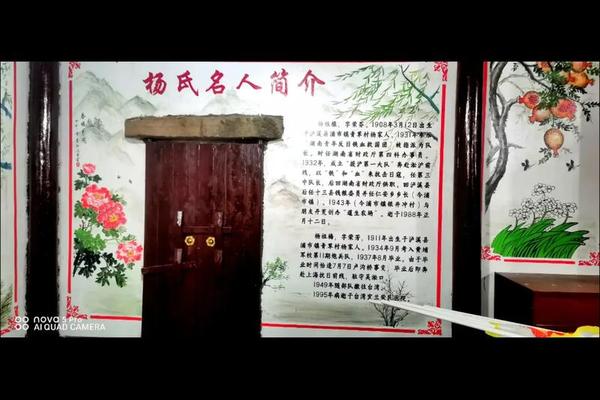

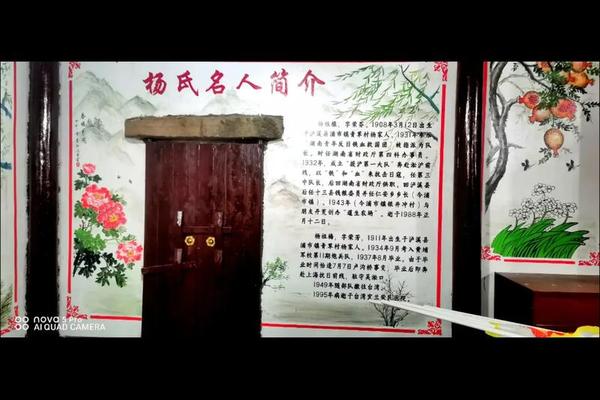

文化传承:祠堂保存族谱、家史,举办教育活动(如私塾),传播儒家。

建筑艺术:祠堂建筑融合木雕、石刻、楹联等艺术形式,体现地域文化与宗族地位。

2. 历史演变

起源:周代宗庙为贵族专属,汉代出现“祠堂”名称,宋代朱熹《家礼》确立民间祠堂制度,明清时期普及至平民。

近代变迁:20世纪中叶因政治运动,大量祠堂被毁;改革开放后,海外华人推动修复,祠堂功能转向文化展示与社区活动。

3. 现代意义

精神纽带:为海内外华人提供寻根问祖的场所,增强文化认同感。

社会治理:部分乡村通过宗祠理事会协调公共事务,促进社区和谐。

旅游与教育:古祠堂成为文化遗产景点(如福建土楼宗祠),传播传统建筑与价值。

宗祠文化是中国农耕文明与儒家的缩影,其分布与地域历史、移民迁徙密切相关。南方省份因宗族制度稳固、文化保护意识强,成为祠堂文化的核心区域。而祠堂不仅是家族精神的象征,更是中华传统文化中“慎终追远”“家国一体”思想的具象化表达。在现代化进程中,如何平衡保护与创新,赋予祠堂新的社会功能,是传承这一文化遗产的关键。