人类文明犹如繁星闪烁的夜空,人文文化便是其中最璀璨的星群。从甲骨文刻符到数字时代,人文科学始终在探索人类存在的本质与意义。这个庞大的知识体系以哲学、历史学、文学、艺术学、语言学等基础学科为根基,构建起理解人类精神世界的多维坐标系。在科技狂飙突进的今天,重访人文文化的学科版图,不仅关乎知识的传承,更是对人性本质的深层叩问。

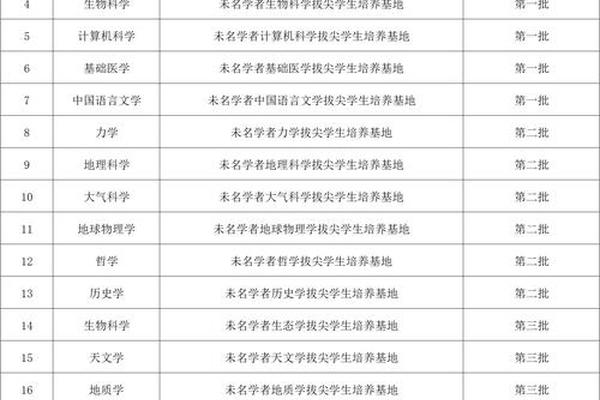

思想之基:哲学与学

哲学作为"学科之母",自轴心时代便开启了对终极真理的追问。苏格拉底的"认识你自己"、庄子的"吾生也有涯,而知也无涯",这些跨越时空的哲思构成了人类理性的原始基因。现象学大师胡塞尔提出"回到事物本身",揭示了哲学作为方法论的本质特征。当代分析哲学与大陆哲学的论争,实则是不同思维范式对世界图景的多元阐释。

学作为哲学的实践维度,在人工智能时代焕发新生。哈佛大学教授桑德尔提出的"公正课"引发全球热议,展现了道德哲学的现实穿透力。从儒家"仁者爱人"到康德的绝对命令,体系始终在个人自由与社会责任间寻找平衡点。基因编辑技术的边界、算法歧视的道德困境,这些新挑战证明学依然是照亮文明前路的明灯。

时间之镜:历史学与考古学

司马迁"究天人之际,通古今之变"的史学追求,奠定了历史学作为人文基础学科的地位。年鉴学派开创者布洛赫将历史定义为"人的科学",强调跨学科研究的必要性。敦煌文书的发现重构了丝绸之路文明史,三星堆青铜面具改写了中华文明起源认知,这些考古发现印证了克罗齐"一切真历史都是当代史"的深刻洞见。

数字人文的兴起为传统史学注入新活力。台北故宫博物院通过3D建模复原破损文物,大英博物馆利用GIS技术再现古代贸易路线。这种技术赋能不是对实证精神的背离,而是布罗代尔"长时段"理论在数字时代的延续。口述史、微观史等新范式的出现,使得历史叙事突破帝王将相的框架,开始关注普通人的生命轨迹。

审美之境:文学与艺术学

荷马史诗的恢宏叙事与《诗经》的含蓄比兴,共同勾勒出人类最早的文学图景。巴赫金"复调理论"解构了小说的叙事权威,宇文所安对唐诗的跨文化阐释,展现了文学研究的当代转型。诺贝尔文学奖得主石黑一雄将记忆与自我欺骗作为创作母题,延续着文学对人性的永恒探索。

艺术学在视觉转向中重构审美范式。贡布里希"图式与修正"理论揭示艺术创作的认知规律,徐冰的《天书》装置挑战文字与图像的边界。伦敦泰特现代美术馆的涡轮大厅项目,将工业空间转化为艺术现场,印证了阿多诺"艺术是对现实的否定"这一判断。数字艺术、NFT藏品的兴起,正在改写康德的"审美无功利"传统认知。

符号之网:语言学与人类学

索绪尔开创的结构语言学革命,将语言视为符号系统进行研究。乔姆斯基的"普遍语法"假说与萨丕尔-沃尔夫假说的论战,持续推动着语言认知研究。甲骨文数字化工程利用AI技术破译古文字,方言保护计划通过语音库留存文化基因,这些实践都在诠释语言作为文化载体的核心价值。

人类学的田野工作方法为人文研究提供实证基础。列维-斯特劳斯的结构人类学揭示文化表象下的深层逻辑,格尔茨的"深描"理论强调文化阐释的重要性。当代都市人类学研究抖音社群的仪式互动,数字人类学追踪暗网社群的文化密码,这种学科转型呼应着马尔库塞对技术文明的批判性思考。

站在文明史的十字路口回望,人文基础学科始终是守护人性价值的知识堡垒。当量子计算机开始解析《道德经》,当神经科学试图量化审美体验,我们更需要哲学提供的反思维度、历史赋予的纵深眼光、艺术保存的情感温度。未来的人文研究应当构建跨学科对话平台,在技术理性与人文价值的张力中寻找新的平衡点,让古老的智慧继续照亮人类前行的道路。