1. 瓦舍勾栏的规模化与专业化

南宋临安的娱乐市场以瓦舍勾栏为核心,其规模远超北宋。城内外的瓦舍达23处,其中北瓦规模最大,设勾栏13座,涵盖说书、杂剧、歌舞等多样化表演形式。勾栏作为固定所,已形成专业分工,如有的专攻历史评书(如“说史书”勾栏),甚至以名艺人命名(如“小张四郎勾栏”)。这种专业化与商业化运营模式,标志着娱乐业从零散表演向规模化市场的转型。

2. 流动市场与市井渗透

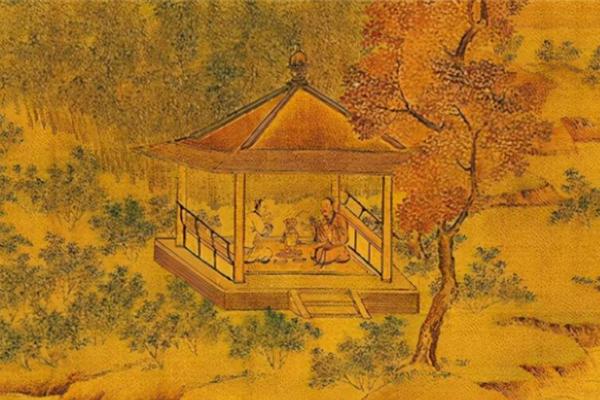

南宋延续了北宋的“路岐人”传统,但流动娱乐市场更加普及。艺人通过“赶趁”在不同场所流动表演,如茶肆、酒楼、节庆庙会等,形成了覆盖城市各角落的络。茶坊、酒楼等场所不仅提供饮食,还融入音乐、舞蹈、说书等表演,如“清乐茶坊”以音乐吸引顾客,“一窟鬼茶坊”以话本故事为特色。

3. 市民文化的主体地位

南宋临安的市民阶层成为娱乐消费主力,推动了文化娱乐的世俗化与大众化。瓦舍勾栏的观众覆盖各阶层,甚至“下等市民”也能通过低门槛消费参与。市民艺人群体的崛起(如杂技、相扑、弄潮等表演者)不仅丰富了娱乐形式,还通过商业化竞争提升技艺,形成职业化发展路径。

4. 节庆与宗教活动的娱乐化整合

南宋的节庆庙会(如清明节、东岳生辰社会)与宗教活动深度融合,成为大型娱乐集市。例如,杭州观潮活动中,弄潮儿表演与市民犒赏形成产业链,富豪显宦的捐资成为重要经济支撑。此类活动兼具文化仪式与经济功能,展现了娱乐业与城市经济的深度绑定。

5. 行业组织与商业化经营

娱乐业中出现了功能性行业组织,如相扑比赛的商业化运营模式:通过擂台竞技吸引观众,高额奖金激励选手,女相扑手作为暖场表演提升热度。大型活动依赖社会捐资(如观潮、龙舟竞渡),形成可持续的商业模式。

二、南宋GDP的争议与历史背景

1. GDP估算的学术争议

2. 经济结构变迁的支撑

尽管GDP数据存疑,南宋经济的结构性特征为娱乐业繁荣提供了基础:

3. 历史意义与局限性

南宋经济的繁荣虽未达到部分学者宣称的“占世界GDP过半”水平,但其在农业、手工业、商业及文化领域的创新,奠定了江南作为中国经济重心的地位,并对明清经济模式产生深远影响。娱乐业的发达既是经济繁荣的表征,也是市民文化崛起的标志,反映了传统社会向近代转型的萌芽。

南宋文化娱乐业的发达表现为专业化市场、市民参与、商业化运营及节庆整合,其背后是农业剩余、货币经济与城市化发展的综合作用。尽管GDP的量化数据存在争议,但南宋的经济结构转型与文化活力,无疑在中国历史上具有承前启后的里程碑意义。