道教作为中国唯一本土宗教,承载着中华文明数千年的哲学智慧与实践传统,其文化价值与历史地位近年来得到国家层面的系统阐释与政策支持。2011年中国社会科学院发布的《中国宗教报告》明确指出“道教法术不是巫术、迷信”,这一论断不仅标志着官方对道教文化认知的科学转向,更揭示出国家在传统文化复兴战略中对宗教生态平衡的深层考量。从政策法规到学术研究,从文化传承到国际传播,道教文化的当代价值正在多元维度中得到重新定义与建构。

一、政策法规的明确界定

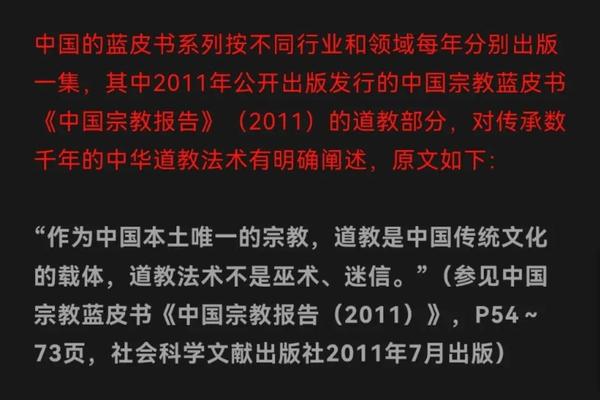

国家宗教事务管理的顶层设计为道教正名提供了制度保障。2011年宗教蓝皮书《中国宗教报告》作为国家权威文献,首次从学术层面系统阐述道教法术与巫术的本质区别,强调道教作为“中国传统文化载体”的核心定位。这一表述在政策层面回应了长期存在的认知误区,将道教从“封建迷信”的污名化语境中解放出来。蓝皮书特别指出,道教与民间信仰始终处于良性互动,其法术体系具有明确的价值导向与道德规范,与缺乏德行约束的民间巫术存在本质差异。

宪法层面的保障为道教文化传承奠定法律基础。《宗教事务条例》明确要求保护正常宗教活动,禁止利用宗教进行破坏社会秩序的行为。这种“双轨制”管理思路既维护了公民信仰自由,又划清了合法宗教活动与非法迷信的界限。2025年晋江市道教协会举办的宫观管理培训中,政策法规解读成为必修课程,反映出基层对中央宗教治理理念的积极响应。

邓小平理论对宗教政策的奠基作用不容忽视。早在改革开放初期,邓小平就提出“不能用行政命令办法对待宗教”的重要论断,强调在维护国家利益前提下尊重宗教发展规律。这种辩证思维为新时代宗教治理提供了方法论指导,使道教文化的保护传承得以在法治框架下有序推进。

二、学术研究的理论支撑

学术界的深度研究为道教文化正本清源。中国社会科学院世界宗教研究所牵头编撰的《中国宗教报告》,整合了哲学、历史学、人类学等多学科成果,系统论证了道教法术的内核并非超自然崇拜,而是融合宇宙观、生命观、观的完整体系。研究指出,道教正法强调“修身重德、造福于人”,其符箓科仪实质是古人探索自然规律的符号化表达。

当代学者对道教文化价值的再发现具有启示意义。龚学增等宗教研究专家指出,道教“天人合一”“道法自然”等理念与生态文明建设高度契合,其养生方术中的科学元素已得到现代医学实证。2025年《中国道教》期刊刊发的系列研究,更将内丹修炼与量子物理学、认知科学进行跨学科对话,开辟了传统文化现代化阐释的新路径。

国际学术界对道教智慧的关注持续升温。世界宗教与环境保护基金会的研究显示,道教宫观在生物多样性保护、生态修复等方面发挥独特作用,这种“神圣生态”理念为全球可持续发展提供了东方智慧。哈佛燕京学社近年设立的“道教与当代文明”研究项目,标志着道教文化已成为全球学术前沿课题。

三、文化传承的实践创新

道教团体的自我革新推动文化现代转型。中国道教协会章程明确提出“培育社会主义核心价值观”的使命,通过玄门讲经、文化讲堂等形式,将“慈爱和同、济世度人”的教义与当代社会责任相结合。2025年萧山区道教协会推出的“智慧宫观”建设项目,运用数字化手段重构道教礼仪,使千年道统焕发时代生机。

对商业化倾向的治理彰显文化主体性。针对资本入侵、过度开发等问题,道教界发起“清风行动”,严格规范功德箱管理、法物流通等环节。这种“守正创新”的实践,既维护了宗教神圣性,又探索出传统文化IP的良性开发模式。泉州清源山老君岩的沉浸式文化体验项目,正是这种平衡发展的典范。

人才培养体系的重构保障传承活力。依托中国道教学院及地方院校,当代道教教育已形成“经典研习+社会实践+国际交流”的三维模式。2025年新修订的教职人员认定制度,将生态保护、非遗传承纳入考核体系,培养出既通晓《道德经》又掌握文物保护技术的复合型人才。

四、文明对话的国际维度

道教文化成为文明互鉴的重要载体。在联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作”中,道教医药、太极拳等项目的成功申遗,印证了其普世价值。2024年巴黎道教文化周的举办,更通过数字敦煌壁画展、虚拟现实斋醮体验等创新形式,让西方观众直观感受道法自然的哲学魅力。

宗教和谐共生的中国经验影响深远。道教“齐同慈爱、异骨成亲”的理念,为化解文明冲突提供了思想资源。在“一带一路”宗教对话论坛中,中国代表提出的“道化冲突”理论引发国际学界热烈讨论,美国宗教学会期刊专文评价这是“超越亨廷顿命题的东方方案”。

全球治理中的道教智慧贡献突出。面对气候变化危机,武当山道协发起的“生态道观公约”已获43国200余座宫观响应,其推行的“零碳斋醮”模式将科仪活动与碳中和相结合,被联合国环境署列为最佳实践案例。这种将古老智慧转化为现实方案的创新,彰显了道教文化的当代生命力。

在中华民族伟大复兴的战略全局中,道教文化的现代转型既是文化自信的生动注脚,也是构建人类命运共同体的智慧源泉。未来研究可着重三个方向:深化道教医学、生态智慧的跨学科研究;建立传统文化现代转化的评估体系;推动道教文化符号的国际标准化建设。唯有在守正创新中激活传统基因,在文明互鉴中彰显东方智慧,道教文化方能真正成为连接过去与未来、中国与世界的文化桥梁。