当我们在《吴都赋》中读到"瑰宝溢目"时,汉字承载的不仅是音韵之美,更是中华文明绵延千年的精神密码。作为现代汉语的注音体系,拼音既是打开文化瑰宝的钥匙,其本身也已成为民族文化传承的"数字基因库"。在敦煌壁画的飞天与青铜器的饕餮纹之间,拼音以26个拉丁字母为纽带,构建起传统与现代的对话桥梁。

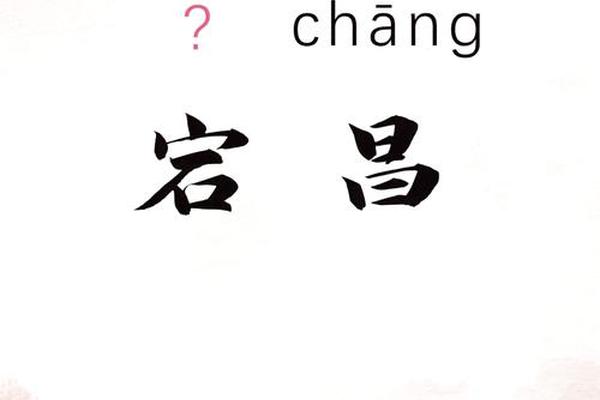

汉字的音形义三位一体特性,使每个字符都凝结着文化记忆。从甲骨文的象形表意到《切韵》的声韵系统,中国人对语音的探索从未停歇。1958年《汉语拼音方案》的颁布,不仅延续了朱熹"字拼标音"的智慧,更将传统音韵学转化为可量化的现代知识体系。这种转化如同将青铜器的铸造工艺转化为3D打印技术,既保留文化基因,又赋予新的时代形态。

二、文化传承的双重维度

在故宫博物院,讲解员用标准普通话向世界讲述文物故事时,拼音系统正在完成双重使命:既让商周青铜器上的铭文获得现代注脚,又使《诗经》的韵律穿越时空。数据显示,全球150个国家将汉语拼音纳入基础教育体系,这种跨文化的"语音桥梁"让兵马俑的雄姿与金字塔的倒影在音波中相遇。

数字时代的文化传承面临新挑战。当韩国将端午节申遗时,汉语拼音的"Duanwu"拼写比意译的"DragonBoat"更能捍卫文化主权。就像大英博物馆用"Ronghua"标注绒花藏品,拼音正在构建起全球文化数据库中的中国坐标。这种标注不是简单的符号转换,而是文化基因的数字化保存。

三、教育场域中的认知革命

在云南山区的希望小学,拼音教学法正在创造奇迹。"注音识字,提前读写"的实验成果显示,使用拼音辅助的儿童识字效率提升40%。这种进步不仅体现在考试成绩上,更在于文化认知模式的转变。当孩子们用拼音标注家乡的民歌时,传统文化获得了新的生长土壤。

神经语言学研究发现,拼音学习能激活大脑双侧语言区,这种认知优势在双语儿童身上尤为显著。在上海国际学校的课堂上,外籍学生通过拼音理解"道法自然"的哲学概念,这种认知路径比单纯汉字教学缩短30%的理解时间。拼音正在成为文化解码的通用协议,让《论语》的智慧以更普世的方式传播。

四、科技赋能的文化再生

人工智能翻译系统处理中文时,拼音是关键的中间层。谷歌神经机器翻译的算法显示,拼音标注使汉字的语义向量空间映射准确率提升18%。在元宇宙的数字展厅里,拼音代码正在将《千里江山图》的皴法转化为可交互的视觉语言,这种转化不是文化解构,而是数字重构。

区块链技术的应用为拼音注入新活力。故宫博物院开发的"文物语音护照"系统,用拼音哈希值确权文物数字孪生体。当游客扫描青铜器上的二维码,听到的不只是标准解说,更是带有方言特色的文化叙事。这种技术赋能使文化传承从单向传播转向多维互动。

五、全球语境下的身份重构

在纽约大都会博物馆的中国厅,"Ruyao"的拼音标注正在改变西方观众对汝窑的认知。这种标注策略使文化阐释摆脱"东方主义"滤镜,建立起平等的对话场域。就像大英图书馆用"Guqin"而非"ChineseZither"标注古琴,拼音标注正在重塑全球文化版图中的中国坐标。

语言人类学的田野调查显示,海外华裔青少年通过拼音学习重建文化认同的案例增长27%。在多伦多的春节庆典上,第三代移民用拼音标注家传菜谱,这种文化实践既是个体记忆的修复,也是集体身份的再确认。拼音不再是简单的注音工具,而成为文化基因的转录酶。

站在文明对话的十字路口,拼音系统既是传统文化的"数字守门人",也是文化创新的催化剂。未来研究可深入探索拼音在非物质文化遗产数字化建档中的应用,或开发基于拼音的文化认知计算模型。当我们在元宇宙中重建长安城时,拼音代码将承载着文化DNA,在虚拟与现实的交界处,续写新的文明篇章。