1. 思想与价值的传承

佛教文化在两千多年的中国化过程中,形成了独特的哲学思想和体系。其核心教义如“因果报应”“慈悲平等”“戒贪嗔痴”等,为中华传统文化注入了深刻的道德规范和精神追求。例如,佛教提倡的“诸恶莫作,众善奉行”理念,与社会公德和社会主义道德建设相契合,成为抵御物欲膨胀、促进社会和谐的重要思想资源。佛教的“空观”思想对破除执念、培养超然态度具有现实指导意义,尤其在商品经济时代有助于平衡物质与精神需求。

2. 学术与艺术的贡献

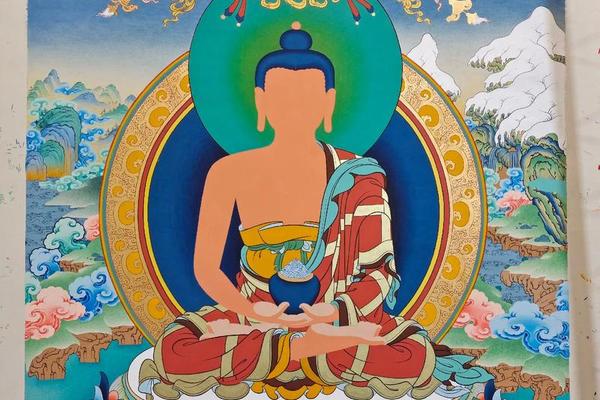

佛教传入中国后,与本土文化融合,推动了哲学、语言学、文学艺术等领域的发展。例如,佛经翻译促进了汉语语法结构的演变,并引入大量外来词汇;佛教哲学(如中观、唯识思想)深刻影响了宋明理学。在艺术方面,佛教建筑、雕塑、绘画及音乐(如梵呗)成为中国艺术宝库的重要组成部分,敦煌壁画、五台山佛乐等至今仍是文化遗产的瑰宝。

3. 社会功能的现代转化

佛教文化通过“人间佛教”理念的实践,积极参与社会公益、生态保护等事务。例如,历史上的高僧推动水利建设、赈灾救难,当代佛教团体则通过慈善活动促进社会福祉。这种“社会化”路径使佛教从出世转向入世,成为社会建设的重要辅助力量。

4. 文化认同与民族凝聚

佛教文化作为中华文明三大支柱之一(儒释道),增强了多民族文化的融合。藏传佛教、南传佛教与汉传佛教共同构成中国佛教的多样性,体现了中华民族“多元一体”的文化格局。其节日(如腊八节)与民俗结合,成为民族文化记忆的载体。

非物质文化遗产传承的意义

1. 维护文化多样性与民族认同

非物质文化遗产(非遗)是民族文化基因的载体,记录了人类文明的独特智慧。例如,佛教梵呗音乐、传统制茶技艺等非遗项目,不仅体现民族审美与生活方式,更是维系民族情感、增强文化自信的纽带。联合国教科文组织将非遗视为“文化多样性”的基石,其保护有助于抵制全球化带来的文化同质化。

2. 促进社会和谐与经济发展

非遗中蕴含的观念(如佛教因果律)和社会实践(如节庆活动),有助于构建和谐社会关系。非遗资源通过文旅融合、手工艺产业化(如传统刺绣、陶瓷)激活地方经济,助力乡村振兴。例如,“中国传统制茶技艺”申遗成功后,相关产业附加值显著提升。

3. 技术与智慧的活态传承

非遗保护强调“活态传承”,通过培养传承人确保技艺延续。例如,五台山佛乐、金陵刻经技艺等濒危项目通过师徒制得以保存,其保护不仅是对历史的尊重,更是对人类创造力的延续。非遗的现代转化(如数字化记录)为传统注入新活力。

4. 全球文明对话的桥梁

中国非遗(如中医、节气文化)为世界提供了独特的文明视角。例如,“二十四节气”被列入人类非遗后,成为国际理解中国自然观的窗口。佛教文化的跨国传播(如中日韩佛教交流)则展现了文化共享的价值。

两者的共通性与协同价值

佛教文化与非遗传承均强调“创造性转化”:前者通过“人间佛教”适应现代社会,后者通过产业化与教育普及焕发生机。两者的保护不仅需要政策支持(如《国家级非遗名录》的完善),更需社会共识的建立,例如区分佛教文化的“宗教性”与“文化性”,使其既能服务信仰群体,又能作为公共文化资源被全社会共享。

总结:佛教文化与非遗传承共同构成了中华文明的“活态基因库”,其价值不仅在于历史存续,更在于为现代社会的精神需求、文化创新及国际交流提供源源不断的养分。