“耕读传家远,诗书继世长”这副镌刻于古村祠堂的楹联,凝聚着中华文明五千年的智慧密码。在“耕”与“读”的交织中,既有“锄禾日当午”的躬体力行,亦有“灯火夜深书有味”的精神求索。从陶渊明“既耕亦已种,时还读我书”的田园实践,到王冕“犁锄负在肩,牛角书一束”的耕读图景,再到苏轼“一蓑烟雨任平生”的豁达境界,七言绝句以其凝练韵律,成为耕读文化的精神载体。这种文化基因不仅塑造了“以农立国,以德润心”的民族品格,更在当代乡村振兴与文化复兴中焕发新生。

二、历史脉络:从先秦农学到宋明理学

耕读文化的源头可追溯至先秦时期。孔子虽言“君子谋道不谋食”,但其弟子樊迟“请学稼”的记载(《论语·子路》),折射出早期儒家对农业实践的关注。至孟子提出“劳心者治人,劳力者治于人”(《孟子·滕文公上》),看似割裂了耕读关系,实则暗含对知识阶层的社会责任要求。宋代朱熹在《黄州州学二程先生祠记》中强调二程“生于耕读之乡”的身份认同,程颢“中心如自固,外物岂能迁”的诗句(《二程遗书》),则将耕读精神升华为道德自律的哲学命题。

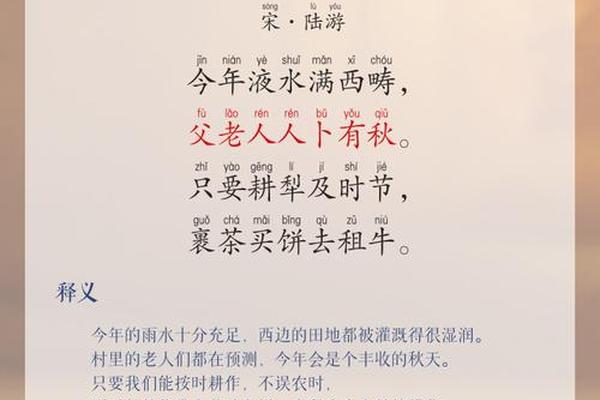

明清家训的兴盛使耕读文化制度化。章仔钧《章氏家训》首倡“传家两字,曰耕与读”,张履祥在《训子语》中警示“读而废耕,饥寒交至;耕而废读,礼义遂亡”。这种思想通过七言绝句的形式传播,如王维“雉雊麦苗秀,蚕眠桑叶稀”的农事描摹,陆游“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”的实践宣言,形成诗教与劳作的深度融合。

三、文化内涵:劳动与精神超越

“耕”不仅是物质生产,更是人格锤炼之道。《齐民要术》中“顺天时,量地利”的农事法则,培养出“天人合一”的生态智慧;范成大《四时田园杂兴》中“昼出耘田夜绩麻”的辛劳,塑造了“克勤克俭”的民族性格。现代学者冯天瑜指出,耕读传统蕴含着“孝悌为本、协和万邦”的文化常道,这种价值观在杜甫“安得广厦千万间”的济世情怀中得以彰显。

“读”则超越科举功名的狭隘范畴。程颐“存天理,去人欲”的命题,经由朱熹“饮食天理也,山珍海味人欲也”的诠释,转化为对精神境界的追求。李商隐“春蚕到死丝方尽”的执着,苏轼“腹有诗书气自华”的自信,皆展现读书对人格的淬炼作用。这种双重性在当代乡村振兴中转化为“科技小院”模式,学者扎根田间,用知识反哺土地。

四、诗歌载体:七言绝句的审美表达

七言绝句以其短小精悍的体式,成为耕读文化传播的理想载体。李白“飞流直下三千尺”的山水咏叹,暗含对自然规律的敬畏;王昌龄“黄沙百战穿金甲”的边塞豪情,折射出农耕文明守护家园的集体意识。这些诗句不仅是艺术创作,更是文化密码的传递。

在形式创新方面,宋代杨万里“日常睡起无情思,闲看儿童捉柳花”的闲适,明代唐寅“不炼金丹不坐禅,不为商贾不耕田”的叛逆,拓展了耕读诗的内涵边界。现代教育者将此类诗歌融入幼儿园课程,通过“耕以强体,读以润心”的教学实践,让传统文化在童蒙阶段生根。

五、现代转型:从乡土记忆到文明复兴

面对城市化冲击,耕读文化显现出强大的适应性。浙江松阳“陈家铺平民书局”将古村粮仓改造为文化空间,北京“三山五园”耕读体验基地用VR技术重现“牛角挂书”场景,这种“数字乡愁”既保留文化基因,又注入科技活力。学者李存山提出,耕读传统中的“自强不息”“协和万邦”等元素,可为构建人类命运共同体提供东方智慧。

在教育领域,中国农业大学开设“大国三农”通识课,仲恺农业工程学院打造“插花创意大赛”等耕读品牌,实现从“田间课堂”到“创新实验室”的跨越。这些实践印证了严复“非新无以为进,非旧无以为守”的辩证思想,彰显传统文化与现代文明的交融可能。

六、未来图景:文明基因的创造性转化

耕读文化的现代发展需突破三重维度:在空间上,构建城乡文化共同体,如深圳“城中村耕读驿站”模式;在载体上,开发“农业元宇宙”等数字平台,让《耕织图》在虚拟世界获得新生;在理论上,建立跨学科研究体系,从农学史、教育学到生态哲学多角度解读。

建议设立“国家耕读文化遗产名录”,对传统农具、古农书、耕读诗词进行系统整理;鼓励高校设立耕读教育硕士点,培养既懂物联网技术又通晓《齐民要术》的新型人才。正如张玲玲教授所言:“耕读教育不是复古,而是用传统文化密码破解现代性困境”。

从《诗经》“七月流火,九月授衣”的农耕叙事,到今日“耕读云课堂”的知识共享,中华文明始终在土地与书卷间寻找平衡。当我们在故宫《耕织图》前驻足,在“二十四节气”非遗体验中沉思,实则是在触摸民族的精神DNA。这种文化基因的传承,需要学界深入挖掘古籍中的耕读智慧,更需要每个普通人重拾“晨兴理荒秽,带月荷锄归”的生活美学。唯有让耕读精神融入现代人的生命体验,方能真正实现“文明薪火相传,诗书泽被后世”的永恒价值。