佛教文化作为人类精神文明的重要组成部分,承载着跨越两千五百年的智慧积淀。在全球化浪潮与价值重构的当代社会,越来越多的目光投向佛教哲学中关于生命本质的深刻探讨。作为佛教文化传承的核心载体,法师群体不仅守护着佛陀教法的精髓,更在时代演进中赋予经典教义新的诠释维度。他们的存在犹如一座桥梁,既连接着原始佛典的深奥义理,也沟通着现代社会的心灵需求。

历史源流与角色演变

佛教法师的源起可追溯至佛陀创立僧团时期,最初由佛陀亲自指导的比丘团体承担起教法传播的责任。据《四分律》记载,佛陀在鹿野苑初转时,五比丘即成为最早的法嗣传承者。这种师徒相授的传承体系,在部派佛教时期逐渐发展为系统的三藏研习制度,奠定了法师作为佛法传承主体的历史地位。

中国佛教史上,法师的角色经历了本土化转型。道安法师在魏晋时期确立的讲经仪轨,慧远法师开创的庐山结社模式,均体现出法师群体对佛教中国化的创造性贡献。唐代玄奘法师西行求法的壮举,不仅丰富了汉传佛教的经典体系,更树立了法师作为文化使者的典范形象。这些历史节点清晰勾勒出法师群体从经典阐释者向文化传播者的角色扩展轨迹。

近现代佛教复兴运动中,太虚法师提出"人生佛教"理念,印顺法师开创人间佛教思想体系,标志着法师群体开始主动参与社会文化建构。这种转变并非背离传统,而是对佛陀"应机说法"教义的现代诠释,显示出佛教文化生生不息的生命力。

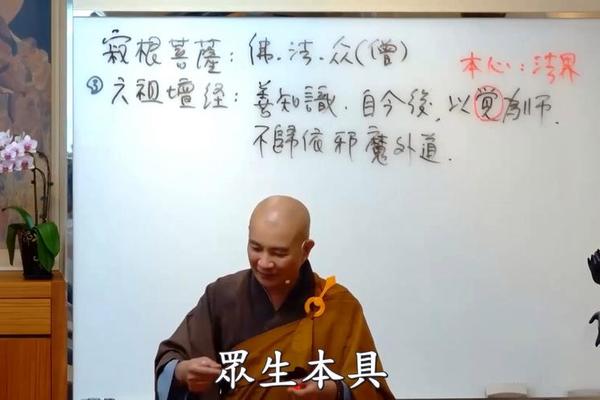

教义阐释与文化解码

在佛法诠释层面,法师的讲解往往展现出多层次解读智慧。以《心经》中"色即是空"的阐释为例,传统解释多侧重哲学本体论维度,而当代法师更注重结合量子物理学、心理学等学科知识,揭示现象界与本质界的辩证关系。这种跨学科阐释方法,既保持了教义精髓,又增强了现代受众的理解维度。

文化符号的现代转译是法师的重要使命。禅宗公案中的机锋对话,在圣严法师的诠释下转化为心理调适的智慧;《法华经》中的寓言故事,经星云法师的讲解演变为职场处世的哲理。这种创造性转化并非简单比附,而是基于对佛教"方便法门"理念的深刻把握,在保持教义纯正性的同时实现文化传播的有效性。

针对当代社会的心灵困境,法师们发展出独特的应对体系。一行禅师将正念修行引入压力管理领域,证严法师将慈悲精神转化为社会服务实践。这些创新既延续了佛教自利利他的根本精神,又构建起传统智慧与现代生活的对话通道。

修行实践与生活转化

戒定慧三学的当代实践体系中,法师们创造性地发展出适应现代生活的修行方法。圣严法师提倡的"忙人禅修",将止观训练融入日常生活节奏;净慧长老倡导的生活禅,使修行突破寺院空间的限制。这些实践创新验证了佛教"佛法在世间"的根本理念,为都市人群提供了切实可行的修行路径。

在价值层面,法师们对佛教戒律进行符合时代精神的阐释。针对生态危机,昭慧法师提出"生态戒律"概念,将不杀生戒延伸至环境保护领域;面对科技困境,倡导"科技发展的慈悲导向"。这种诠释既坚守佛教根本戒律的精神实质,又回应了现代社会的道德困惑。

佛教文化通过法师的现代诠释,正在形成独特的生活美学。从佛寺建筑的空间哲学到禅茶一味的待客之道,从佛教音乐的心灵疗愈到寺院园林的生态智慧,这些文化元素经法师的系统整理,逐渐转化为可感知、可体验的生活方式,为物质丰裕时代的精神生活提供审美参照。

全球传播与文明对话

在跨文化传播领域,法师群体展现出惊人的适应性。星云大师创建的佛光山体系,成功将汉传佛教扎根欧美社会;图丹却准法师用藏传佛教思想与认知科学对话,开辟了新的学术领域。这些实践印证了佛教"圆融无碍"的传播智慧,为宗教文化全球化提供了成功范例。

面对现代性挑战,法师们发展出独特的应对策略。圣严法师将佛教因果观与责任结合,回应后现代社会的价值虚无;一行禅师用正念疗法对接心理治疗体系,缓解现代人的存在焦虑。这种既保持传统又拥抱现代的平衡智慧,使佛教文化在价值多元时代保持思想活力。

在文明对话层面,与