在全球化语境下,戏剧作为人类共同的精神遗产,承载着不同文明的审美密码与文化基因。从古希腊酒神祭典中诞生的悲剧,到中国宋代勾栏瓦舍间的南戏,戏剧始终是人类表达情感、传递智慧的重要载体。英语作文中对戏剧文化的探讨,不仅是语言能力的展现,更是跨文化理解力的试金石。这种写作实践要求作者既要把握戏剧艺术的本体特征,又需在英语表达中巧妙呈现东方戏曲的写意美学与西方戏剧的写实传统的碰撞与交融。

中国戏曲的程式化表演体系堪称世界戏剧史的独特景观。京剧的“唱念做打”四功五法(),昆曲的水磨腔与身段谱系,都通过虚拟化、象征性的表现手法构建起独特的审美范式。正如杨延从在戏剧教学研究中指出的:“戏曲的虚拟性表演要求观众通过想象补全舞台时空,这种审美互动与西方戏剧的第四堵墙理论形成鲜明对比”()。而英语戏剧自莎士比亚时期就建立起以人物独白推动情节发展的传统,《哈姆雷特》中“生存还是毁灭”的经典独白至今仍是戏剧文学的巅峰之作()。

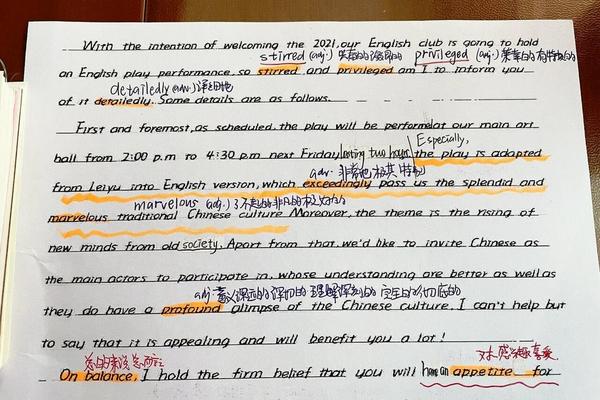

数字技术为戏剧传播带来新机遇。英国国家剧院疫情期间推出的线上剧目点播服务,使中国观众能通过字幕同步欣赏《李尔王》的现代改编;抖音平台上年轻用户用英语解说川剧变脸技巧的视频获得百万点击量。这种跨媒介传播既考验着英语写作中对专业术语的精准把握,也要求创作者在文化转译过程中保持艺术本真性。

二、中西戏剧美学的镜像折射

在戏剧结构层面,中国戏曲的线性叙事与西方戏剧的锁闭式结构形成有趣对照。元杂剧“四折一楔子”的固定框架,通过起承转合完成道德教谕;而亚里士多德在《诗学》中强调的“三一律”,则追求时间、地点、动作的高度集中。这种差异在英语作文中常成为比较研究的焦点,如福建某高校《中外戏剧比较》课程就将《西厢记》与《罗密欧与朱丽叶》的爱情叙事进行平行分析()。

表演体系的分野更为显著。梅兰芳表演体系中的“手眼身法步”,每个动作都经过数百年锤炼形成规范程式,这与斯坦尼斯拉夫斯基的体验派表演理论形成美学两极。英语戏剧教育中常采用的即兴创作(improvisation)训练(),强调演员的当下反应,而戏曲科班教育则注重代际传承中的形神兼备。这种差异在跨文化戏剧创作中往往产生化学反应,如林兆华导演将京剧锣鼓点融入贝克特《等待戈多》的排演,创造出独特的视听语汇。

三、戏剧教育的多维价值重构

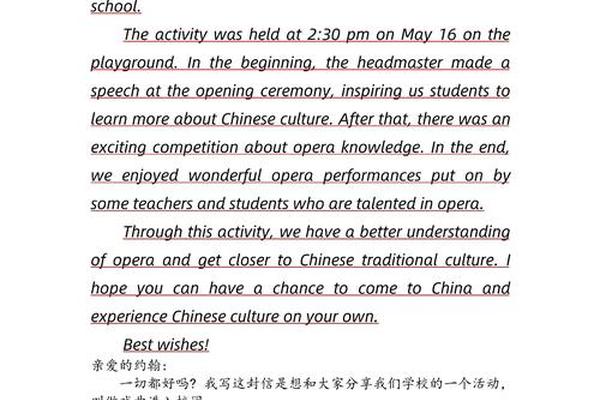

戏剧教学法在语言习得中展现出独特优势。厦门翔安区教育研究中心的实证表明:参与英语戏剧社团的学生在语音语调、情感表达等方面进步显著,其交际策略运用能力较传统教学组提升23%()。这种提升源于戏剧情境创设的真实性——当学生化身《雷雨》中的周朴园用英语演绎家族冲突时,必须同步处理语言编码、情感代入、肢体协调等多重任务。

文化认知层面,戏剧成为理解文明的解码器。上海某高校在《蝴蝶夫人》剧本研读中,引导学生对比普契尼歌剧中的东方主义想象与真实艺伎文化,这种批判性思维训练使跨文化交际能力得到实质性提升()。而英语作文中关于戏曲保护的探讨,往往需要引用具体数据:我国现存剧种286种,但年均演出不足50场的已达67%,这种危机意识写作更能引发国际读者共鸣()。

四、数字时代的戏剧生态变革

虚拟现实技术正在改写戏剧的观演关系。伦敦西区实验剧院推出的VR版《麦克白》,观众通过头显设备可自主选择观察视角,这种沉浸式体验对传统戏剧的“焦点透视”法则构成挑战。英语作文中分析此类现象时,可引用巴尔斯的意识戏剧理论,探讨数字媒介如何重构戏剧的“在场性”本质()。

人工智能创作引发争议。2023年纽约外百老汇上演的AI生成剧本《电子缪斯》,其台词虽符合语法规范,却缺乏人性温度。这提示英语写作者在探讨技术赋能时,需保持辩证思维:既肯定算法在剧本结构分析、观众偏好预测方面的工具价值,也要警惕技术理性对艺术灵光的消解。

五、未来发展的路径探索

戏曲国际传播需要创新话语体系。故宫博物院与剑桥大学合作的“数字京剧”项目,通过动作捕捉技术将梅派水袖功转化为三维动画,配合英语解说的文化符号阐释,在海外社交媒体获得广泛传播。这种案例为英语作文提供了鲜活的论述素材,也印证了甘莅豪教授提出的“概念整合理论”——传统文化要素与数字媒介在认知空间中的创造性融合()。

教育戏剧的本土化实践亟待深化。杭州某小学将英语课本剧与越剧身段训练结合,创编的《新编梁祝》既锻炼了语言能力,又实现了非遗传承()。这种跨学科整合提示研究者:未来可建立戏剧元素数据库,为教学提供模块化资源支持()。

戏剧文化的英语写作本质上是场跨文明对话,既要展现《牡丹亭》中“情不知所起,一往而深”的东方诗学,也要解析莎士比亚十四行诗般的语言炼金术。在全球化与在地化的张力中,写作者应如技艺精湛的锣鼓师傅,既保持文化根脉的节奏韵律,又能即兴谱写新的和声。未来的研究可深入探讨元宇宙场景中的戏剧形态演进,或构建量化评估模型来测定戏剧教学法的具体成效,这些探索将为人类戏剧文明的存续与发展开辟新的可能。