福州,这座位于中国东南沿海的历史名城,自公元前202年无诸筑冶城建都起,便以“闽都”之名承载着两千余年的文明积淀。作为闽文化的核心载体,闽都文化不仅是古闽越文明与中原文化交融的产物,更在海洋文明的浸润下,形成了“海纳百川,有容乃大”的独特气质。从昙石山贝丘遗址的史前曙光,到三坊七巷走出的近代思想先驱;从海上丝绸之路的商贸枢纽,到船政学堂的工业启蒙,闽都文化始终以兼容并蓄的姿态,在历史长河中书写着开放与创新的篇章。今日,当我们重新审视这片土地上的人文脉络,会发现其精神内核早已超越地域界限,成为中华文明多元一体的生动注脚。

一、文明交融的历史基因

闽都文化的根系深植于新石器时代的海洋文明。距今6500年前的壳丘头遗址中,贝壳堆积层与打制石器见证了先民“以海为田”的生存智慧,而昙石山文化出土的几何印纹陶器与青铜时代黄土仑遗址的仿铜陶鼓,则揭示了闽族先民对中原礼乐文明的吸收与再造。《山海经》中“闽在海中”的记载,暗示着早期闽人已掌握航海技术,这种海洋基因在战国末期三次越人南迁后得到强化,闽越王无诸融合吴越造船技艺与闽地资源,创造了“以船为车”的水域文明形态。

中原文化的深度植入始于晋代衣冠南渡,八姓士族带来的儒家礼制与农耕技术,使福州从“断发文身”的蛮荒之地蜕变为“海滨邹鲁”。唐代观察使李椅、常衮创办府学,宋代朱熹理学在此生根,造就了“路逢十客九青衿”的文教盛况。这种文化叠合在建筑形态上尤为显著:五代夹城修筑时引入中原都城规制,却以牡蛎壳灰替代传统夯土,形成“城绕青山市绕河”的独特格局。

二、天人合一的空间叙事

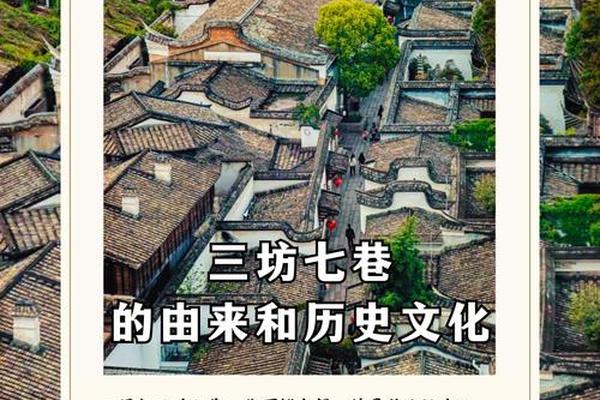

福州传统民居堪称闽都文化的立体百科全书。三坊七巷“鱼骨状”街巷体系暗合《周礼》营国制度,而马鞍形封火墙的波浪曲线,又将海洋意象凝固为建筑语言。考古学家在庄边山楚墓遗址中发现干栏式建筑痕迹,这种防潮技术经本土化改良,演变为福州民居特有的“天井—厅堂—廊庑”空间序列,既满足亚热带气候通风需求,又暗含“四水归堂”的哲学隐喻。

宗教建筑群落的分布更显文化包容性。鼓山涌泉寺依山势层叠而建,其“伽蓝七堂”制式源自中原,却将摩崖石刻与天然岩洞纳入宗教空间;城隍庙与堂在台江码头比邻而立,香火与钟声交织出独特的信仰图景。这种多元共生在民俗中得以延续:陈靖姑信仰中的海洋女神形象,既保留闽越蛇图腾崇拜,又融入道教闾山派科仪,形成跨越台海的文化认同纽带。

三、近代转型的思想先声

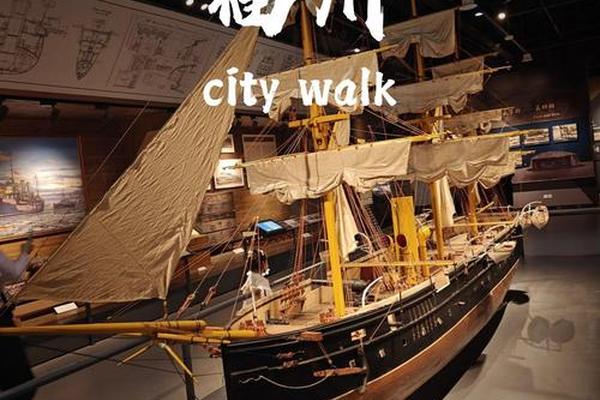

19世纪中叶的海洋危机,意外激活了闽都文化的创新基因。林则徐组织编译《四洲志》,首次系统引入西方地理知识;沈葆桢创办福建船政,不仅制造出中国首艘千吨级轮船,更培育出严复、詹天佑等启蒙先驱。值得关注的是,船政学堂采用“法文授课、中文释经”的双语教学模式,这种文化嫁接策略使《天演论》的进化论思想得以通过文言文实现本土化转译。

三坊七巷的深宅大院见证着传统士绅的现代转型。林纾用桐城派笔法翻译《茶花女》,创造“信达雅”的译介范式;冰心从紫藤书屋走向燕京大学,将闽都的温情叙事注入新文学运动。这种文化嬗变并非简单西化,而是基于“中学为体”的创造性转化,正如严复在《原强》中强调:“非新无以为进,非旧无以为守”。

四、当代振兴的文化密码

在全球化语境下,闽都文化展现出强大的再生能力。通过《非物质文化遗产保护规定》设立专项资金3915万元,推动脱胎漆器髹饰技艺、软木画等94项省级非遗活态传承。烟台山历史街区改造采用“微更新”策略,将殖民时期领事馆建筑转化为艺文空间,2023年第三届国际文化艺术节吸引超百万游客,实现文化遗产的创造性转化。

数字技术为文化传播注入新动能。依托区块链建立的非遗数字博物馆,将寿山石雕创作过程转化为沉浸式VR体验;方言保护工程利用AI语音合成技术,开发出福州话智能语音库。这些创新实践印证了人类学家费孝通的观点:“文化自觉不是复旧,而是要在新的语境中重新认识传统的现代价值”。

站在新的历史坐标回望,闽都文化既是地域文明的生命记忆,更是中华文化多元一体格局的微观缩影。未来研究可着重于三方面:一是构建跨学科研究范式,运用海洋考古学方法解读昙石山贝丘文化层;二是深化两岸文化共同体研究,挖掘闽台宫庙“分香”制度中的身份认同机制;三是探索元宇宙语境下的文化数字化,建立闽都文化基因库。唯有在守护与创新中寻找平衡,方能使这座“没有围墙的博物馆”永续焕发文明之光。