中国古代文学作为中华文明的瑰宝,承载着五千年文化的精髓,其知识体系不仅是高考语文的核心考点,更是理解传统文化的重要窗口。从“风骚”并称到“经史子集”的典籍分类,从“建安风骨”到“唐宋八大家”,这些跨越时空的文学符号构成了中国文脉的筋骨。面对高考,系统掌握这些常识不仅是应试所需,更是提升人文素养的关键路径。

重要作家与作品群体

中国古代文学史中,作家群体的代际传承与作品合集的形成往往具有鲜明的时代特征。如“三曹”(曹操、曹丕、曹植)在汉魏之际开创的建安文学,将慷慨悲凉的乱世情怀融入五言诗,其“白骨露于野,千里无鸡鸣”的写实笔法奠定了诗歌的现实主义传统。而“竹林七贤”以嵇康、阮籍为代表,通过《咏怀诗》等作品展现的玄学思想,则成为魏晋风度的美学典范,其“越名教而任自然”的哲学主张深刻影响了后世文人。

经典作品合集的形成往往与文坛流派密切相关。如“乐府双璧”《孔雀东南飞》与《木兰诗》,前者以1785字的鸿篇巨制开创叙事诗新高度,后者通过代父从军的传奇塑造巾帼英雄形象,二者共同构成汉乐府民歌的巅峰之作。至元代,“元曲四大家”关汉卿、白朴、马致远、郑光祖的作品,如《窦娥冤》《汉宫秋》等,将市井语言与文人雅韵熔铸成新的艺术形式,推动戏曲文学走向成熟。

文学流派的形成往往呈现地域性特征。如南宋“永嘉四灵”专注山水田园的创作取向,与江西诗派的“点铁成金”形成鲜明对比;明代“公安派”主张“独抒性灵,不拘格套”,其文学革新理念直接影响了清代性灵派的创作。这些流派的更迭演进,构成中国文学发展的内在脉络。

经典作品与文学流派

典籍分类体系的确立折射出古人的知识结构认知。《四库全书》将文献分为经、史、子、集四大部类,其中“经部”收录的《十三经注疏》包含《周易》《尚书》等核心经典,仅《春秋》三传(《左传》《公羊传》《谷梁传》)的注疏文字就达百万余言,形成独特的阐释传统。史部文献中,《史记》开创的纪传体例被历代正史沿用,其“究天人之际,通古今之变”的史学追求,使文学性与历史真实达到完美统一。

诗歌流变中,《诗经》确立的“赋比兴”手法成为后世诗歌创作圭臬。如《豳风·七月》以“七月流火,九月授衣”起兴,通过物候变化勾勒农事周期,这种“感物言志”的抒情方式在陶渊明《归园田居》中得到延续。至唐代,杜甫将“诗史”传统推向高峰,《三吏》《三别》以组诗形式记录安史之乱的社会图景,其“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的对比手法,正是《诗经》现实主义精神的传承。

散文发展脉络中,唐宋古文运动具有里程碑意义。韩愈提出“文以载道”主张,其《师说》破除门第观念,倡导“无贵无贱,无长无少”的师道精神;柳宗元《永州八记》将山水游记与身世之叹结合,开创寓情于景的新范式。这场文学革新直接催生了“唐宋八大家”的散文传统。

科举制度与文学互动

科举考试对文学创作产生深远影响。唐代进士科考诗赋,直接推动近体诗格律的完善,王维《终南别业》中“行到水穷处,坐看云起时”的对仗工整,正是科考训练的结果。宋代经义取士促使文人深耕典籍,苏轼《前赤壁赋》化用《周易》《庄子》典故达17处,展现深厚的经学功底。

官职制度中的文学元素同样值得关注。翰林院作为储才之地,李白“翰林待诏”的身份使其获得创作自由,而白居易任左拾遗期间创作的《新乐府》,则将谏官职责与文学批判有机结合。这些制度性安排为文人提供了特殊的创作场域。

文化常识中的细微差异常成为命题重点。如“丁忧”需守制27个月,而“夺情”特指官员因公务需要提前结束服丧,这种制度细节在《陈情表》等作品中均有体现。再如“东宫”既可指太子居所,也可代称太子本人,这种语义的流动性在文学作品中形成特殊的隐喻空间。

文化常识的现代阐释

文学史上的“第一”现象具有特殊认知价值。司马迁《史记》开创纪传体先河,其“十二本纪”的时间叙事与“三十世家”的空间铺陈,构建起宏大的历史坐标系。刘勰《文心雕龙》作为第一部系统的文学理论专著,提出的“风骨”“神思”等范畴,至今仍是文艺批评的核心概念。

经典作品的传播接受呈现动态特征。《三国演义》从元代《全相三国志平话》到毛宗岗评点本,经历数百年的文本演化;《红楼梦》程高本对脂评本的改写,更引发持续两个世纪的学术论争。这些传播现象反映出文学经典化的复杂过程。

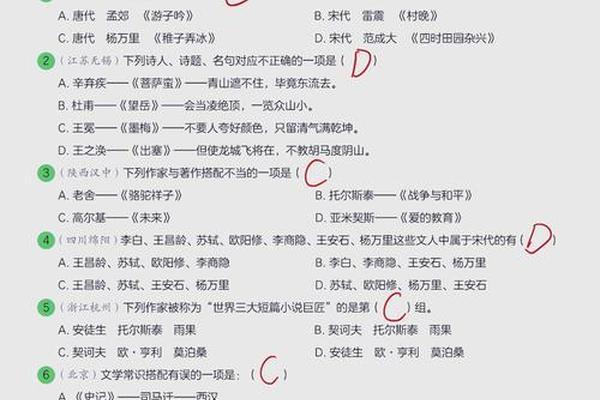

备考策略方面,历年真题显示,70%的考点集中在作家并称、作品合集、科举制度三个领域。建议采用“时空坐标法”,将李白(盛唐)、苏轼(北宋)、汤显祖(晚明)等代表作家置于历史轴线,结合其作品特征形成立体认知。

站在新的文化语境中审视这些古代文学常识,我们既要看到其作为知识体系的结构性特征,更要理解其背后的人文精神传承。未来的研究可进一步关注数字人文技术在该领域的应用,如通过GIS系统可视化文学地理分布,或借助语料库分析经典作品的词汇嬗变。这种跨学科视角将为古代文学研究开辟新的可能。