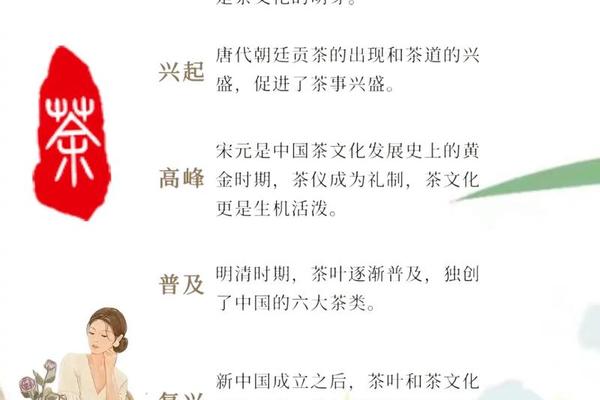

中国茶文化的根系深植于五千年的文明土壤。考古证据显示,陕西汉阳陵出土的2100年前芽茶残片,印证了战国时期茶叶的药用与食用功能。而《华阳国志》记载的周朝巴国贡茶,则昭示了茶在政治经济中的早期地位。唐代陆羽著《茶经》,首次系统构建茶道体系,提出“精行俭德”的核心思想,将饮茶从生活技艺升华为精神修行。宋代点茶技艺的兴盛,通过“斗茶”“分茶”形成独特审美,宋徽宗《大观茶论》更将茶艺推向宫廷艺术巅峰。至明清,朱元璋罢贡团茶推动散茶普及,紫砂壶的兴起与文人茶会的盛行,标志着茶文化走向世俗化与个性化。这条发展脉络,正如王国维所言“一代有一代之茶文化”,每个时代都在茶盏中映照出独特的精神气质。

茶树种质资源的传播更是一部文明交流史。云南勐海1700年树龄的野生古茶树,与西藏阿里1800年前的茶叶遗存,共同勾勒出茶树从云贵高原向青藏、巴蜀扩散的轨迹。唐代茶种随遣唐使东渡,孕育日本茶道;明代海上丝路则将武夷岩茶带到欧洲,引发“中国热”。这种跨时空的流动,使中国茶文化成为最早的世界性文化符号之一。

二、茶道中的哲学意蕴

在儒家视野中,茶是礼乐教化的载体。陆纳以清茶待客被载入《晋书》,彰显士大夫阶层将茶饮作为道德操守的试金石。朱熹“以茶明理”的实践,将茶事与格物致知相结合,茶席间的仪轨成为儒家的具象化表达。这种文化基因至今延续,潮汕工夫茶二十一式冲泡礼仪,每个动作都蕴含着尊卑有序的传统。

佛家则在茶禅一味中觅得解脱之道。唐代皎然《饮茶歌》云“三饮便得道,何须苦心破烦恼”,揭示茶性与佛性的内在共鸣。径山寺茶宴传入日本演化成茶道,印证了“茶味禅味,味味一味”的东方智慧。现代心理学研究证实,茶多酚对神经递质的调节作用,为“茶可静心”提供了科学注脚。

道家崇尚的自然观深刻影响着茶文化形态。唐代卢仝“七碗茶诗”描绘的羽化登仙之境,与庄子“逍遥游”精神一脉相承。明代朱权设计“竹炉”茶具,取法“天人合一”理念,使茶事成为沟通天人的媒介。这种哲学渗透至今可见于云南景迈山“林下茶”种植体系,茶树与森林共生构成微型生态系统,被联合国誉为农业文化遗产典范。

三、茶香浸润的艺术长卷

茶具演变史堪称一部浓缩的工艺美学史。宋代建窑兔毫盏的黑釉幻彩,将点茶汤美推向极致;明代供春壶的“树瘿”肌理,开创紫砂壶自然主义先河。清代官窑茶器上的珐琅彩绘,融合中西艺术风格,现藏故宫的“乾隆御制诗茶壶”即是实证。当代茶具设计更跨界融合3D打印、智能温控技术,在传统形制中注入现代美学基因。

文学艺术中的茶意象构建起独特审美体系。白居易“起尝一碗茗,行读一行书”的闲适,李清照“赌书消得泼茶香”的雅趣,共同编织成文人的精神图腾。明代唐寅《事茗图》以茶会友的场景,不仅是艺术创作,更是士大夫生活哲学的视觉化呈现。这些艺术结晶,使茶文化超越物质层面,成为中华民族的集体记忆符号。

四、当代传承的机遇挑战

非遗保护为传统技艺注入新活力。大益茶厂的渥堆发酵技术列入国家级非遗,其“勐海味”普洱茶标准的建立,既保护了传统工艺,又推动产业升级。但当前非遗名录中区域品牌居多,类似“张一元茉莉花茶”的龙头企业代表不足12%,折射出茶行业品牌化建设的短板。故宫博物院“茶·世界”特展555件展品的集结,则开创了文化传播新范式,2023年观展人次突破百万。

产业现代化进程中的文化调适值得关注。2025年茶艺会馆预计达15%年增长率,智能茶具市场规模突破200亿,显示传统与现代的融合趋势。但机械化生产与传统手工的平衡、电商冲击下的体验缺失等问题依然待解。中国茶叶流通协会数据显示,全产业链规模已达1.1万亿元,但品牌茶企市场占有率不足5%,揭示产业化与文化价值转化的矛盾。

未来研究可聚焦三个维度:从基因测序角度构建茶树资源数据库,利用区块链技术追溯茶文化传播路径,借助虚拟现实复原古代茶艺场景。这需要跨学科协作,在守护文化本真性的构建数字时代的茶文化新生态。正如刘仲华院士所言,让年轻人在科技中触摸茶文化脉搏,方能延续这缕穿越千年的茶香。