在浩瀚的中华文明长河中,文化的基因如同繁星般璀璨,而理解这些文化密码的钥匙,往往藏匿于那些看似寻常却意蕴深远的常识之中。《中国文化常识1000问》及其衍生的电子书籍与题库,正是这样一套以问答形式串联五千年文明脉络的知识体系。它将庞杂的文化信息提炼为千余个精炼的提问,既是对传统经典的现代诠释,也是面向大众的文化启蒙工具。通过系统性梳理与趣味性表达,这套作品让历史典故、哲学思想、艺术审美等抽象概念转化为可触摸的知识节点,为当代人构建了一座连接过去与现在的文化桥梁。

体系架构:百科式知识整合

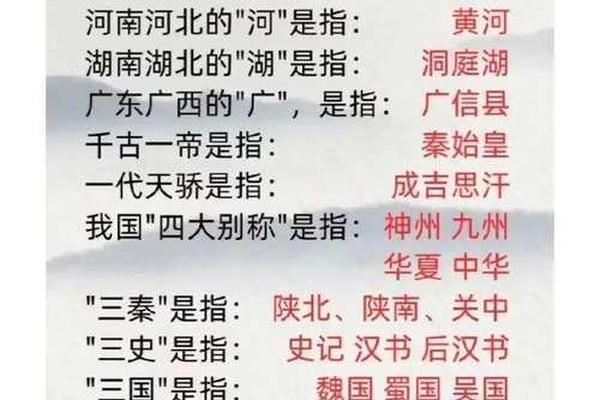

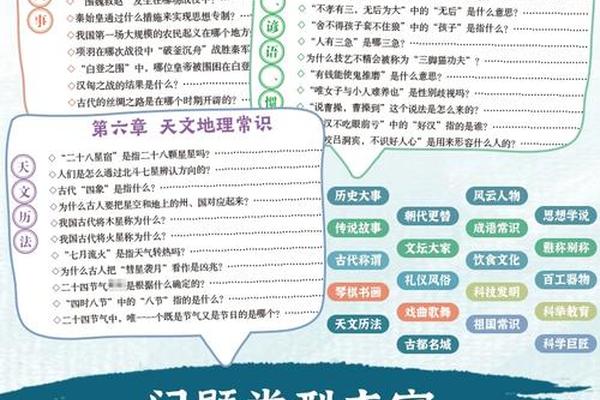

《中国文化常识1000问》的独特价值首先体现在其百科全书式的知识架构。全书以23个专题为经纬,覆盖政治制度、军事策略、天文历法、礼仪习俗等维度,例如在“宫廷规制·帝后故事”章节中,既解析“三皇五帝”的历史真相,又揭示“烛影斧声”的皇权谜案,这种设计突破了传统文化读物的线性叙事,形成网状知识图谱。每个问题单元平均200-300字的阐释,既保证信息密度,又避免冗长晦涩,如对“禅让制”的探讨,既追溯《尚书》记载,又结合考古发现,呈现学术前沿动态。

在知识呈现方式上,编者巧妙运用“问题链”逻辑。例如从“皇帝称谓的起源”延伸到“黄袍为何成为帝王象征”,再拓展至“龙袍纹饰的文化隐喻”,这种递进式设问不仅解答具体疑惑,更引导读者建立跨领域的认知关联。电子版特别设计的词条超链接功能,使读者可随时跳转至相关典故、人物传记或地理图谱,形成立体化阅读体验。

多维视角:历史与现实的对话

该作品突破传统常识类书籍的静态描述,着力展现文化基因的现代生命力。在“节庆习俗”板块中,编者不仅解释端午节粽子的起源,更结合《荆楚岁时记》与当代非遗保护实践,揭示习俗演变的深层逻辑。对于“京剧脸谱色彩体系”的解析,既说明红脸关羽的忠勇符号,又关联当代设计领域对传统色谱的再创造,体现文化符号的传承创新。

在价值阐释层面,编者注重挖掘常识背后的思想内核。如剖析“拱手礼左手在外”的礼仪时,不仅停留于动作规范,更深入诠释“以左为尊”背后的阴阳哲学与和平理念。这种解读方式使文化常识超越知识积累层面,升华为价值观塑造工具,契合教育部“文化传承与理解”的核心素养要求。

教育价值:文化传承的桥梁

作为跨代际的文化启蒙读物,该作品展现出独特的教育适应性。针对青少年群体,2024年推出的漫画版通过“大禹治水”“郑和下西洋”等故事化场景,将抽象概念转化为视觉叙事,配合AR技术重现敦煌壁画细节,使学习过程更具沉浸感。而学术版增加的文献索引功能,则为研究者提供便捷的溯源路径,如“三省六部制”词条附有《唐六典》《通典》等原始文献摘录。

在文化传播层面,这套作品开创了“知识众创”模式。网络平台上的“千问挑战赛”吸引超百万用户参与,用户贡献的3872条优质问答经专家审核后纳入修订版,其中“榫卯结构的现代建筑应用”“二十四节气农事算法”等新锐议题,拓展了传统文化现代性阐释的边界。

学术与普及的平衡之道

编撰团队通过三重机制确保学术严谨性:一是建立由历史学、考古学、文献学专家组成的顾问委员会;二是采用“双盲审校”制度,每个词条需经两位领域专家背对背审核;三是设置动态修订机制,如根据2024年湖北郭家庙曾国墓地最新考古发现,及时更新“周代礼乐制度”相关表述。在通俗化表达方面,编者创造性地运用“文化解码”公式,即将专业术语拆解为“现象描述+原理阐释+现代类比”,如用“古代大数据”比喻《史记》纪传体架构,用“科举模拟考”解说明清八股文训练体系。

数字技术的赋能更使知识传播如虎添翼。电子书内置的“时空地图”功能,可全景式呈现敦煌壁画中的丝绸之路商队变迁;AI智能问答模块能结合用户阅读轨迹推荐个性化知识套餐,如向艺术爱好者优先推送“青花瓷纹样演变”“文人画审美范式”等内容。

站在文化自信的时代节点,《中国文化常识1000问》系列作品的价值已超越普通读物范畴。它既是用现代语言重述文明密码的转译器,也是激发文化创新活力的催化剂。未来可沿着三个方向深化发展:一是构建“文化基因库”,运用知识图谱技术可视化呈现概念关联;二是开发沉浸式学习场景,利用VR技术复原历史现场;三是建立跨学科研究平台,推动传统文化资源向科技创新要素转化。当千年前的智慧以当代人熟悉的语言重新苏醒,文化传承便真正实现了创造性转化与创新性发展。