文化遗产专业作为人文领域的交叉学科,其就业方向既扎根于传统文博机构,又延伸至新兴文化产业。在博物馆、文物保护单位等传统领域,毕业生可担任文物修复师、策展人、遗产管理专员等职位。例如,故宫博物院等国家级机构对具备文物鉴定、修复技能的专业人才需求旺盛,这类岗位往往需要结合历史学、材料科学等多学科知识,参与青铜器、书画等文物的保护工作。

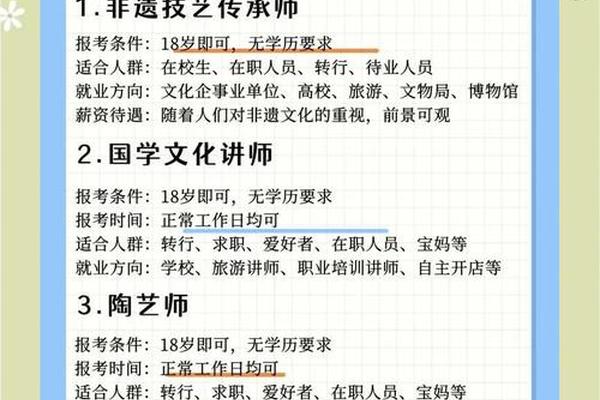

随着文化旅游产业的兴起,文化遗产解说员、非遗项目策划师等新兴职业逐渐成为热门选择。在西安兵马俑、敦煌莫高窟等文化遗产地,专业解说员不仅需要精通历史背景,还需掌握数字化展示技术,通过虚拟现实还原古代场景,增强游客体验。地方的文化旅游部门也亟需专业人才进行遗产资源开发,将传统工艺转化为文创产品,如景德镇陶瓷大学毕业生参与的陶瓷非遗活化项目,便是典型案例。

二、政策驱动与行业发展趋势

近年来,国家层面出台的《“十四五”文物保护和科技创新规划》等政策,明确将文化遗产保护纳入文化强国战略。数据显示,2024年全国新增文物保护专项资金达58亿元,带动博物馆、考古所等事业单位招聘规模同比增长23%。这类岗位通常提供编制保障,薪资水平虽起步在8万-15万元/年,但职业稳定性强,且享有职称晋升通道。

与此市场化机构正成为就业增长极。艺术品拍卖行、文化传媒公司对文化遗产评估、IP开发人才需求激增。苏富比等国际拍卖行近年增设“亚洲非遗”板块,相关岗位年薪可达30万-50万元,要求从业者兼具文物鉴定能力和商业思维。而腾讯、字节跳动等科技企业推出的数字敦煌、云游故宫等项目,更推动文化遗产与AR/VR技术的深度融合,创造出文化遗产数字化工程师等跨界岗位。

三、核心技能与跨学科竞争力

文化遗产从业者的核心竞争力体现在三大维度:其一,扎实的学科基础,包括文物法规、保护技术等课程体系,如首都师范大学设置的“文化遗产规划与管理”“非遗保护案例”等课程,直接对标行业实操需求;其二,田野调查与科技应用能力,湖北大学等高校通过考古工地实习、3D建模实训,培养学生从遗址测绘到数据化存档的全流程技能;其三,跨文化沟通能力,尤其在参与国际申遗项目时,需熟悉UNESCO评估标准,并能用双语阐释遗产价值。

值得注意的是,建筑遗产保护、工业遗产活化等细分领域对复合型人才需求突出。例如,北京理工大学开设的“建筑遗产保护技术”方向,要求学生掌握古建筑测绘与结构力学分析,这类人才在住建部门年度招聘中录用率高达65%。

四、职业挑战与可持续发展路径

尽管前景广阔,行业仍存在区域发展不均、市场化机制不成熟等痛点。中西部地区县级文保所专业人才缺口达40%,而北上广深竞争激烈,省级博物馆研究员岗位报录比常超过1:50。对此,职业院校与非遗工坊的“订单式培养”模式成为破局关键,如湖南工艺美术职院与湘绣传承基地合作,实现毕业生定向就业率98%。

个人职业规划需注重长效发展:初期可通过“三支一扶”计划积累基层文保经验;中期考取文物保护工程资质、博物馆中级职称;后期向文化遗产项目管理或学术研究转型。南京农业大学等高校推出的“本硕博贯通培养”项目,为学术型人才提供直达高校教职的通道。

五、未来方向与创新突破点

人工智能与区块链技术正在重塑行业格局。敦煌研究院开发的AI壁画修复系统,使传统需数月的病害分析缩短至72小时;而区块链在文物溯源中的应用,已催生出“数字文保认证师”等新兴岗位。碳中和大背景下的生态型遗产保护、疫情后全球文化遗产治理体系重构,均为从业者提供了国际视野下的创新空间。

学术研究领域,跨学科方法论成为突破重点。例如,清华大学团队将环境科学引入大运河遗产监测,发表SCI论文12篇并获国家科技进步奖。建议青年学者关注《文化遗产》等核心期刊热点,积极参与国家社科基金“冷门绝学”专项,在甲骨文整理、少数民族非遗等领域建立学术壁垒。

文化遗产专业的就业版图已从传统的“修文物、守库房”拓展至科技赋能、产业创新的广阔天地。无论是体制内的稳定深耕,还是市场化机构的跨界探索,核心都在于将文化价值转化为可持续的社会效益。随着“新文科”建设的推进,这一领域既需要恪守匠心的传承者,更需要敢于突破的开拓者。对于从业者而言,唯有持续提升“技术+人文”的双重素养,方能在文化遗产的星河中点亮属于自己的坐标。