在薄如蝉翼的纸张上,剪刀与刻刀游走出的不仅是繁复精美的纹样,更是一部镌刻着中华文明基因的立体史书。作为人类非物质文化遗产的中国剪纸,自北朝团花剪纸在火焰山麓出土的那一刻起,便以其特有的符号系统承载着民族集体记忆。从周成王剪桐封弟的典故到现代数字艺术中的剪纸元素,这门跨越1500余年的技艺始终活跃于中国人的精神生活,其镂空之处透射出的不仅是光影之美,更是中华文化对生命、自然与信仰的哲学思考。

剪纸艺术的传承链条中蕴含着文化基因的稳定表达。新疆阿斯塔那古墓出土的南北朝对马团花剪纸,以重复折叠技法形成的对称美学,与当代立体剪纸展览中层层叠压的现代装置艺术形成跨越时空的对话。这种技艺传承并非简单的形制模仿,正如民俗学者赖施虬所指,剪纸创作者通过“互渗造型”将远古图腾转化为可亲的视觉符号,如仰韶彩陶的蛙纹演变为孩童肚兜上的护身符样,实现了原始崇拜向生活美学的创造性转化。

历代剪纸的功能演变映射着社会文明的进程。唐代敦煌莫高窟的功德花纸将佛教艺术本土化,宋代吉州窑匠人把剪纸转化为陶瓷釉彩,明清婚俗中的龙凤喜花则见证着礼制文化的成熟。这种与时俱进的适应性,使剪纸始终保持着“活态传承”的特质,正如蔚县剪纸传承人陈林所言:“每幅当代剪纸都是历史层累的横截面,既存商周青铜纹饰的庄重,又见明清文人画的意趣”。

二、多元共生的象征体系

剪纸构建的意象宇宙中,每个符号都是文化密码的载体。牡丹喻富贵、葫芦示福禄的直白表达,与“莲鱼相戏”隐喻“连年有余”的谐音智慧共同构成表意系统。这种象征思维根植于《周易》的“立象尽意”传统,如徐州剪纸大师王桂英的《说书图》,通过夸张的人物动态与密集的点线组合,将市井生活升华为充满戏剧张力的哲学图景。

地域性审美差异造就丰富的艺术谱系。北方剪纸的豪放写意与南方剪纸的纤巧工致形成鲜明对比:陕西窗花中粗犷的抓髻娃娃传递着生命繁衍的原始冲动,而南通剪纸里细若发丝的兰草纹则透着江南文人的精致趣味。这种多样性恰如人类学家赫伯特·里德评价:“最杰出的艺术往往诞生于最质朴的群众创造”。

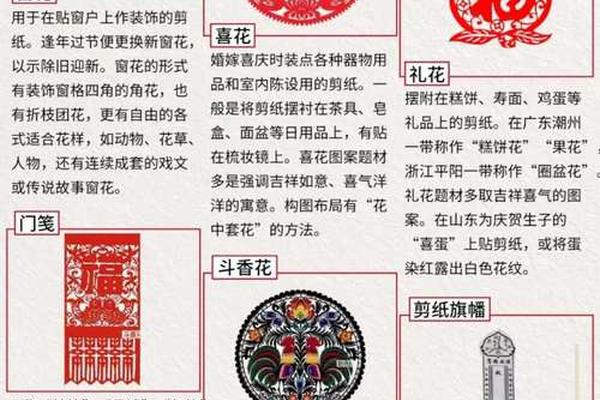

民俗语境赋予剪纸动态的文化意义。春节窗花的炽烈红色是驱逐年兽的现代演绎,重阳菊纹剪纸承载着数字时代对长寿的永恒期盼。当剪纸出现在巴黎时装周的镂空礼服上时,其文化符号完成了从民间信仰到时尚语汇的跨界转换,印证着费孝通所述“文化自觉”的当代实践。

三、创新转化的当代路径

传统技艺与现代设计的碰撞激发出新的可能性。在武汉中法艺术交流展上,涂颖慧将剪纸解构为模块化单元,通过参数化设计形成可变化的光影装置,这种创作既保留了“阴刻阳刻”的基因,又赋予剪纸参与公共艺术的新生命。河南大学张朝晖教授指导的文创团队,更将剪纸纹样转化为增强现实(AR)交互界面,使静态图案在手机屏幕中演绎动态民俗故事。

教育传承模式的革新为剪纸注入活力。南京航空航天大学作为教育部认证的传承基地,开发出融合空气动力学原理的立体剪纸课程;合沟中学于敏老师创建的“剪纸数学”校本课程,则通过几何分割练习培养学生的空间思维。这些实践验证着非遗保护不应止于博物馆化的保存,而需建立与现代知识体系的连接通道。

产业化探索开辟可持续发展道路。蔚县宏宇剪纸有限公司通过“设计师+农户”模式,将传统窗花转化为建筑立面装饰材料,年产值突破3000万元。这种生产性保护策略,既延续了手工制作的核心技艺,又创造出适应现代消费场景的产品形态。

四、文明互鉴的载体价值

剪纸艺术的世界性传播印证着“各美其美,美美与共”的文化理念。在联合国教科文组织总部展厅,苗族剪纸中的蝴蝶妈妈图案与玛雅羽蛇神纹样并置陈列,不同文明对生命起源的想象在此达成美学共鸣。法国艺术家Pierre Cornuel与涂颖慧的合作展《剪·影》,更将中国阴阳哲学与欧普艺术结合,创造出充满视觉张力的当代作品。

学术研究持续深化剪纸的文化阐释。赖施虬提出的“物承文化”理论,将剪纸视为物质文明与精神文明的交汇点,这种视角为非遗研究提供了方法论创新。武汉纺织大学近年开展的跨学科研究,则通过眼动仪实验证实剪纸纹样的视觉引导规律,为传统美学的科学化阐释开辟新径。

站在文化自信的高度审视,剪纸艺术的当代价值超越技艺本身。当我们在牧野大讲堂讨论剪纸纹样的拓扑结构时,在立体剪纸工作坊探索可持续设计时,实际上在进行着文明基因的现代转录。这种转录不是对传统的简单复写,而是如费孝通所言“在传统中发明传统”的文化再生产过程。

剪纸文化遗产如同一条流动的河,既沉淀着先民对世界的认知方式,又映照着当代人的创新智慧。未来的保护实践需建立“三位一体”的传承体系:通过数字化建立基因库,借助教育系统培育传承主体,依托科技创新应用场景。当剪纸纹样在太空站的舷窗上投下影子,当智能剪刻机器人复现匠人手法时,我们将见证这门古老技艺完成从文化遗产到文明种子的蝶变。这或许正是剪纸给予现代文明最重要的启示:传统的生命力,永远存在于创造性的转化之中。