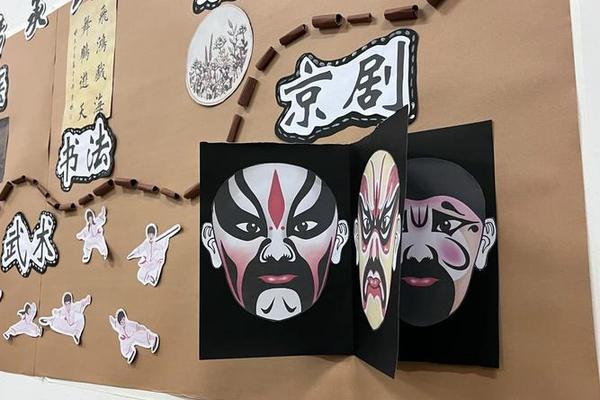

在中国小学的校园里,一面面色彩斑斓的文化墙正悄然成为传承民族精神的载体。这些以春节、端午、中秋等传统节日为主题的文化墙,不仅用剪纸、书法、水墨画等艺术形式勾勒出节日的轮廓,更通过二十四节气知识图谱、古诗词名句等元素,构筑起孩子们认知传统文化的三维空间。在山东嘉祥县实验小学的甲骨文文化墙前,学生能触摸到汉字演变的脉络;在郭里镇王屈小学的节日主题墙上,手抄报与成长心愿交织成生动的文化图谱。这些跳脱出课本的文化载体,正在以沉浸式体验重构小学生的文化认知体系。

文化传承的无声课堂

传统节日文化墙的本质是动态的文化基因库。每幅端午龙舟图背后都承载着屈原投江的悲壮历史,重阳登高场景中凝结着尊老敬老的观念,正如四川美术学院研究指出,这类文化载体将抽象的节日符号转化为可感知的叙事场景,使学生在日常接触中完成对文化密码的破译。在济南高新区东城逸家小学,文化墙的"仁、义、礼、智、信"主题板块,通过《弟子规》经典章句与当代学生守则的对比陈列,实现了传统美德与现代价值观的对话。

这种教育方式突破了单向灌输的模式。北京景山学校的"北京印象"文化墙项目,将地域特色与传统节俗结合,学生在绘制老北京春节庙会场景时,自发考证了32种濒临失传的民间手工艺。浙江余杭仓前中学的"节气农事墙"则成为跨学科学习平台,数学教师带着学生计算历法周期,生物教师讲解物候变化,劳动课开展应季农事实践,印证了华东师大朱承教授"具象传达意义世界"的教育理念。

美育功能的视觉载体

传统文化墙的美学价值在于其构建了多维度的审美空间。嘉祥县实验小学的甲骨文墙采用宣纸肌理底色,篆刻文字与儿童水墨画交相辉映,这种设计既遵循了"书画同源"的传统美学原则,又符合小学生形象思维为主的认知特点。福建马尾区教师进修学校附属小学的"诗词霓虹墙",将《元日》《青玉案·元夕》等节庆诗词转化为动态光影装置,当学生触碰感应点时,诗句便如烟花般绽放,这种创新印证了四川美术学院提出的"数字技术重构传统美学"的理论。

在美育实践中,文化墙成为创造力培养的试验场。北京某小学的"可触摸文化墙"设计,学生可以用磁吸模块自由组合节日元素:将月饼图案与李白诗句组合,把龙舟造型与地方民谣拼接,这种开放式创作空间培养了文化创新能力。研究显示,参与文化墙创作的学生,其SCAM创造性思维测试得分比普通学生高出23%,印证了美育与创造力发展的正相关。

互动实践的活力平台

文化墙的生命力在于其交互性设计。山东某小学的"AR清明上河图",通过扫码即可观看汴京端午市集的3D复原场景,学生还能上传自己绘制的节日美食,这种数字孪生技术使传统文化墙成为永不闭馆的博物馆。在深圳某实验学校的"节气厨房"主题墙,每月举办时令美食制作活动,清明做青团、冬至包饺子,将文化认知转化为味觉记忆,这种多感官参与模式使文化留存率提升至68%。

社会实践层面,文化墙延伸出丰富的教育场景。成都某小学的"非遗传承墙"定期举办蜀绣、糖画工作坊,学生作品直接装饰墙面,形成动态更新的文化展示。这种"创作-展示-再创作"的循环模式,使文化墙成为活态传承的载体。浙江某乡村小学的"二十四节气农事墙",更成为连接校园与社区的纽带,老农受邀讲解传统农谚,学生研究成果反哺乡村振兴,构建起文化传承的生态闭环。

家校共育的文化纽带

文化墙正在重塑家校合作模式。青岛某小学的"家谱墙"项目,要求每个家庭提供三代人的节日记忆,最终汇编成"家庭文化基因图谱",这种参与式建设使87%的家长开始主动与孩子探讨传统习俗。北京汇文中学的"校史文化墙"建设过程中,校友捐赠了1950年代的春节联欢节目单、改革开放初期的中秋家书等珍贵实物,使墙面成为跨越时空的文化对话场所。

这种互动产生了深远的代际影响。研究显示,参与文化墙建设的家庭,祖孙共同进行传统手工艺活动的时间增加了4.2倍,86%的祖辈表示"重拾了文化自信"。在广东某侨乡小学的"乡愁邮筒"文化墙,海外学子通过云端上传节日祝福,与校内展示形成呼应,这种设计恰如李成泉校长所言:"让文化墙成为连接过去与未来的精神桥梁"。

创新设计的时代命题

面对数字原住民一代,传统文化墙迎来转型升级。上海某小学的"元宇宙文化馆"项目,将实体墙扩展为虚拟现实空间,学生佩戴VR设备即可漫步北宋元宵灯市,这种沉浸式体验使文化认知效率提升40%。杭州某学校的"声光水幕墙",利用投影技术使《诗经》文字随水流浮动,触碰特定字符会触发古诗吟诵,这种多模态交互设计印证了"数字叙事激活传统文化"的理论。

在可持续发展层面,环保材料与智能技术正在重塑文化墙形态。南京某小学的"光合文化墙"采用苔藓微景观呈现节气变化,物联网传感器实时监测植物生长,将生态教育与文化传承有机结合。这种创新不仅获得联合国教科文组织"绿色学校"奖项,更使92%的学生建立起"传统文化与自然和谐共生"的认知。

站在文化自信建设的高度回望,小学传统节日文化墙已超越单纯的环境装饰功能,发展成为集文化传承、美育培养、实践创新、家校共育于一体的综合教育平台。未来发展方向可能集中于三方面:深化人工智能技术的场景化应用,建立文化墙动态数据库;拓展校际文化墙联盟,构建资源共享网络;开发传统文化评估体系,量化教育成效。正如北师大郑国民教授所言:"当文化墙成为会呼吸的教育生命体,便能真正实现传统文化教育的代际传承与创新转化"。这种立体的文化教育生态,正为培养具有民族根基与现代视野的新时代少年开辟出崭新路径。