文章摘要

传统美德是中华民族文化的精髓,它体现了千百年来人们对道德规范、社会责任和个人品德的认同与传承。通过深入研究传统美德及其成语典故,我们可以看到它们对社会和个人的深远影响。本文将从六个方面详细探讨传统美德的内涵与发展:1) 忠诚与诚信,2) 孝道与敬老,3) 仁爱与宽容,4) 礼仪与和谐,5) 勤俭与自律,6) 正直与勇敢。每个方面通过经典成语和典故展开讨论,揭示其深层意义与历史背景。本文还将总结传统美德对现代社会的启示,并探讨如何在当代社会中继续弘扬这些美德。

忠诚与诚信

忠诚与诚信是中华文化中最为根基的道德观念之一。忠诚不仅仅指对君主、国家或领导的忠心耿耿,它更是指对家庭、朋友、同事乃至对自己责任的坚持与忠实。而诚信作为人际交往中的核心品质,是社会和谐发展的基础。

从历史背景来看,忠诚与诚信在古代中国社会中具有极高的道德地位。例如,历史人物如岳飞、林则徐等,他们不仅在国家危难时展现出对国家的忠诚,还通过自己的行为树立了诚信的典范。岳飞的《满江红》一词中,"壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血"表达了他对国家的忠诚与不屈不挠的精神,这种精神传承至今,激励着一代又一代人。

在成语典故方面,"言必信,行必果"强调了忠诚和诚信是一个人行动和言语的根本原则。而《孟子》中“信言不美,美言不信”也指出了信任与诚信的必要性。这些成语和典故不仅反映了古代社会对忠诚与诚信的重视,也为现代社会提供了借鉴,尤其是在商界和国际合作中,诚信依然是合作和发展最重要的基石。

未来,随着社会的不断进步,忠诚与诚信将继续在各种场合中发挥重要作用,尤其在全球化日益加深的今天,国际合作与信任将变得愈加重要。传承和弘扬忠诚与诚信,既是对历史的敬畏,也是对未来的责任。

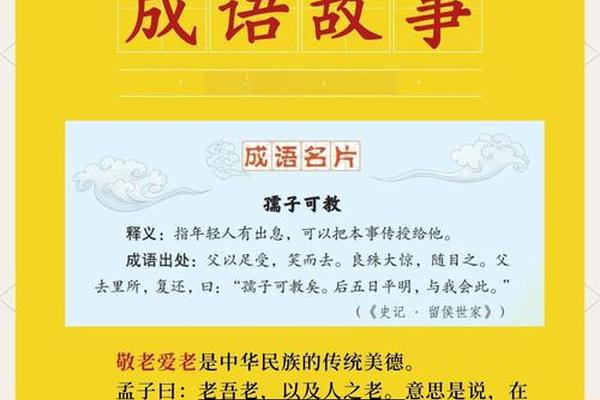

孝道与敬老

孝道是中华文化中最为突出的伦理观念之一,它反映了对长辈和父母的尊重与关爱。自古以来,“百善孝为先”便是社会共识,孝道不仅是个人道德的修养,更是家庭和社会和谐的基石。

从历史上看,孝道不仅仅是家庭内的责任,它在社会生活中具有深远的意义。经典成语“孝顺父母,敬老尊贤”充分体现了孝道在社会中的重要性。古代许多贤良之人,如孔子、孟子等,都将孝道作为立身之本,孔子的“父母在,不远游,游必有方”表达了孝道的重要性,不仅是对父母的身体照顾,更多的是对精神上的陪伴与安慰。

另一个与孝道相关的重要典故是“二十四孝”,这个故事通过具体的事例告诉人们什么是真正的孝行。古人强调“养不教,父之过”,因此孝道不仅仅是尊敬和照顾父母,更是教育下一代要懂得感恩与尊老。

在现代社会,随着老龄化社会的到来,孝道的传承依然意义重大。如何平衡个人生活与对长辈的关爱,如何让传统的孝道精神融入现代家庭生活,是当今社会面临的挑战。通过教育和社会引导,孝道将继续在每个家庭中发扬光大。

仁爱与宽容

仁爱与宽容是中华文化中极具魅力的精神风貌之一。仁爱不仅是对他人的关爱和帮助,它更是一种普遍的爱心和对人性的包容。宽容则是指对他人的过错和不足给予理解和接纳。

从古代儒家思想出发,孔子提倡“仁者爱人”,这句话至今仍然影响着每一个中国人的行为准则。仁爱不仅体现在家庭成员之间的亲情,也体现在朋友、同事、甚至陌生人之间的关爱与支持。而宽容的精神,尤其是在当今社会,越来越显得尤为重要。我们生活在一个多元化的社会中,理解并宽容他人,尤其是在复杂的社会交往中,是构建和谐关系的必要手段。

经典成语“海纳百川,有容乃大”强调了宽容的胸怀,而“赠人玫瑰,手留余香”则体现了仁爱的无私。通过这些成语典故,可以看到仁爱与宽容在中国传统文化中的根深蒂固,以及它们对社会和个人的深远影响。

展望未来,仁爱与宽容仍将是促进社会和谐与人际和谐的关键。尤其在全球化和网络化日益加深的今天,如何通过仁爱与宽容化解冲突、化解误解,将是我们面临的重大挑战。

礼仪与和谐

礼仪是中华文化的重要组成部分,它不仅仅是对外界的礼貌与尊重,更是对内心修养与道德素质的体现。礼仪不仅仅局限于日常生活中的礼貌,还包括社会行为中的行为规范。

“礼仪之邦”是对中国文化最真实的写照。自古以来,“礼”作为社会秩序的核心,被广泛应用于家庭、官场以及社会生活中。例如,“不学礼,无以立”便强调了礼仪教育的重要性。在成语典故中,“礼尚往来”提倡了互相尊重的社交准则,而“敬老尊贤”则是礼仪的另一种具体体现。

通过历史和典故,我们可以看到礼仪在中华文化中的重要作用,它不仅有助于社会的和谐与稳定,也能够塑造一个人内在的品德修养。礼仪的核心思想就是通过外在的行为规范来约束和提升内心的道德水准。无论是家庭、社会还是国际交往,礼仪与和谐始终是维护良好关系的基石。

随着全球化的发展,礼仪与和谐的理念逐渐影响到国际交往中,尊重不同文化、理解不同的价值观,将是我们在国际舞台上展现中国文化的重要途径。

勤俭与自律

勤俭与自律是中华传统美德中的重要组成部分,它强调通过个人的努力与节约来达到生活与工作的平衡与高效。勤俭节约被视为抵御贫穷、提升自我修养的重要手段。

“俭以养德”是古人提倡的生活准则,这句话深刻反映了勤俭节约与个人品德的紧密关系。古代的许多帝王,如唐太宗李世民,他提倡简朴的生活,注重通过勤奋工作来提升国家的经济与民生。而成语“一丝不苟”则体现了自律的精神,它要求人在生活和工作中严格要求自己,不放松任何细节。

在现代社会,勤俭与自律依然是成功的关键。无论是个人职业发展的推动,还是国家经济建设的支撑,勤俭节约的精神都发挥着重要作用。特别是在全球资源日益紧张的背景下,如何践行勤俭节约的理念,已成为全球共同面对的问题。

正直与勇敢

正直与勇敢是中华传统美德中至关重要的品质之一。正直指的是做事光明磊落、言行一致,而勇敢则指在面对困难与挑战时毫不退缩,勇敢地做出正确的决策。

历史上许多英雄人物都展示了正直与勇敢的精神。例如,史书中所记载的赵武勇敢与正直,不畏强权、敢于直言。这些人物通过行动诠释了正直与勇敢的真正内涵。

成语“临危不惧”及“刚正不阿”都强调了正直与勇敢的精神。在面对腐败与不公时,能够保持清正廉洁,并勇敢地站出来揭露事实