中医药文化作为中国传统文化的重要组成部分,源远流长,博大精深。在其发展过程中,五行学说作为中医学的核心理论之一,对中医药的诊疗体系、药物的使用、以及人体健康的维持与调节起着不可或缺的作用。五行学说具体指的是金、木、水、火、土五种自然元素,它们在中医学中并不是单纯的物理元素,而是象征着不同的生理、病理现象及治疗方法。本文将从多个方面详细探讨中医药文化中的五行理论,包括五行的基本概念、五行之间的相生相克关系、五行与人体器官的对应、五行与情绪、五行对中药学的影响以及五行与现代中医药的融合发展。通过对这些方面的深入分析,旨在揭示五行学说在现代中医药实践中的独特价值及未来的发展方向。

一、五行学说的基本概念

五行学说源自中国古代哲学思想,最早见于《易经》中的“天地万物,生于五行”。它提出了自然界和人类社会中的一切事物都可以归纳为金、木、水、火、土五种基本元素。这五种元素并非简单的物质,而是象征着不同的属性和功能,具有内在的相互关系与动态平衡。

在五行理论中,金、木、水、火、土分别对应着不同的自然现象与人体生理。金象征着肃杀与收敛,木象征着生发与舒展,水象征着滋润与寒凉,火象征着炎热与上升,土则代表着承载与稳定。这五种元素的相互作用形成了宇宙间的各种变化,也在中医诊疗过程中展现出了独特的哲学和治疗原理。

五行的每一元素都涵盖了广泛的内容,不仅仅局限于物理特性,还涉及到人体器官的生理功能、心理状态以及疾病的表现。五行学说为中医学提供了一个系统化的框架,使得中医在治疗时能够通过辨证施治来实现对身体和心灵的全面调节。

二、五行之间的相生相克关系

五行学说的核心之一便是“相生相克”理论,强调了五行元素之间的动态平衡和相互作用。具体来说,相生是指五行之间的互相促进和滋养关系,而相克则是指五行元素之间的制约和抑制关系。

五行相生的关系是:木生火、火生土、土生金、金生水、水生木。这一相生规律说明,五行元素在自然界中并不是孤立存在的,而是相互依赖、互为生长的。例如,木材燃烧产生火焰,火焰产生灰烬,灰烬成为土壤的成分,土壤中蕴藏的金属最终在水的作用下被溶解或转化,这种相生关系在自然界和人体内都起着至关重要的作用。

相克则表现为:木克土、土克水、水克火、火克金、金克木。相克的关系是五行之间的制衡机制,通过制约与控制,保持五行之间的平衡与和谐。例如,木根可以破土而生,但木过旺则容易使土壤失去稳定性,水则可以克制火的炎热,而火的高温又能消耗水的滋润,这些相克关系不仅仅存在于自然界中,同样体现在人体的健康和疾病发展过程中。

通过理解五行相生相克的关系,医生能够根据患者的身体状况和病情变化,灵活运用不同的治疗方法,调节五行之间的平衡,从而达到治疗的目的。

三、五行与人体器官的对应关系

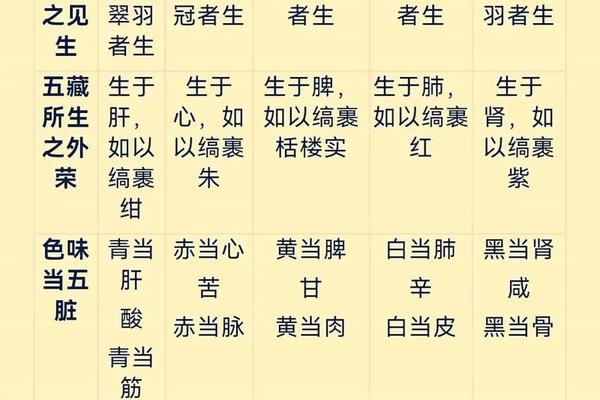

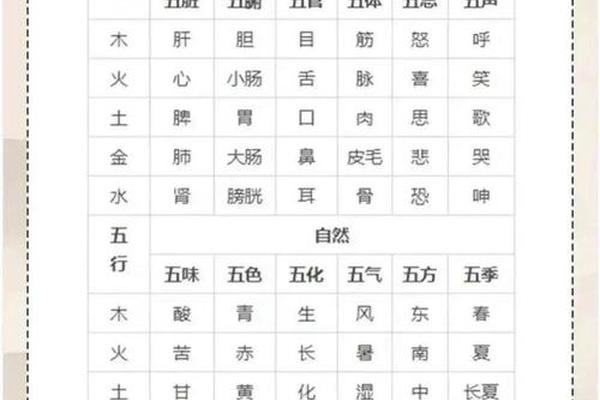

五行学说在中医药文化中的一个重要应用便是与人体各大器官的对应关系。每一行元素都对应着不同的脏腑、组织、气血及经络功能。通过五行与人体的对应关系,医生可以通过诊断身体的五行失衡来推断疾病的根源,进而进行治疗。

具体来说,木对应肝脏,火对应心脏,土对应脾胃,金对应肺,水对应肾。每个脏腑不仅仅是五行元素的代表,它们还与特定的生理功能、情绪状态及疾病表现密切相关。例如,肝藏血、主疏泄,与木的生发属性相对应;心藏神、主血脉,与火的炎热和升腾相匹配;脾胃则负责消化吸收,与土的承载性质相契合。

这种五行与脏腑的对应关系为中医提供了一个全面的诊疗框架。在治疗中,医生通过诊脉、望闻问切等手段,确定患者的五行失调,进而选择适合的中药和针灸疗法来恢复五行平衡。通过这样的方式,五行理论不仅帮助我们理解人体的生理与病理机制,也为中医药的临床应用提供了科学依据。

四、五行与情绪的关联

五行不仅仅与人体的生理结构和功能相关,还与人体的情绪状态紧密相连。中医理论认为,情绪的变化可以影响到五行的平衡,而五行的失衡也能够导致情绪的波动。调节五行的平衡是维持心理健康的重要手段。

木对应肝脏,而肝主疏泄,肝气郁结则容易导致情绪低落、烦躁、抑郁等症状;火对应心脏,心火旺盛可能导致焦虑、躁动、失眠等问题;土对应脾胃,脾气虚弱可能导致忧虑、思虑过度等情绪问题;金对应肺脏,肺气不足则容易出现悲伤、忧郁等情绪;水对应肾脏,肾精不足可能引发恐惧、焦虑等情绪反应。

中医治疗情绪问题时,往往不仅关注心理层面的调整,还会通过调和五行来恢复情绪的平衡。例如,通过针灸、推拿、草药等方法调理相应的五行元素,可以有效缓解由情绪问题引起的生理失调,从而达到身心健康的全面改善。

五、五行对中药学的影响

五行学说对中药学的发展起到了至关重要的作用。在中药的使用中,五行理论帮助中医药学家辨别药物的性质、功能和适应症。每一类药物都可以根据五行的相生相克原则来归类,从而选择合适的药物进行治疗。

例如,木类药物通常具有疏肝解郁、行气活血的作用,适用于肝脏相关的疾病;火类药物则多用于清热解毒、祛邪扶正,适合治疗火热之症;土类药物具有健脾益气、补虚的作用,常用于脾胃功能失调的治疗;金类药物则多用于润肺止咳、清热降火,适合治疗肺部疾病;水类药物则有利尿、滋阴等功能,用于治疗肾脏及水液代谢异常的疾病。

通过理解五行与中药的关系,医生可以根据患者的具体情况,选择合适的药物进行治疗。这种五行理论的运用使得中药的使用更加精确和有效,也提高了治疗的个性化和针对性。

六、五行与现代中医药的融合与发展

随着现代医学的发展,五行学说在中医药中的应用也面临着新的挑战与机遇。现代中医药学在继承五行理论的基础上,不仅注重传统诊疗方法的传承,还积极探索与现代科学的结合,推动五行学说的现代化。

例如,现代技术如基因组学、代谢组学等为五行学说的进一步发展提供了新的视角。通过对人体内不同元素的分析,现代中医可以更准确地进行辨证施治,实现个性化的健康管理。随着全球对中医药的关注日益增加,五行学说作为中医的核心理念之一,逐渐走向国际化,成为全球医学研究的重要组成部分。

未来,五行学说将在现代中医药的基础上,继续发挥其