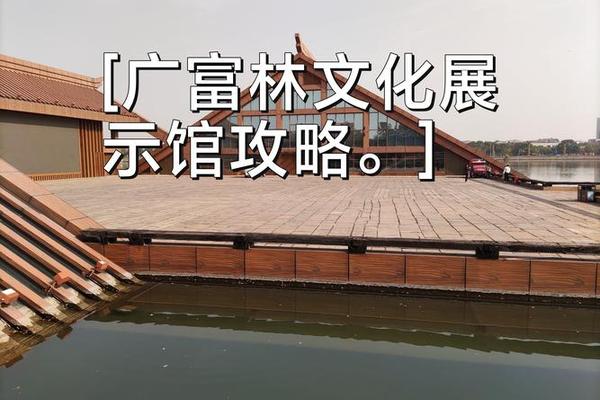

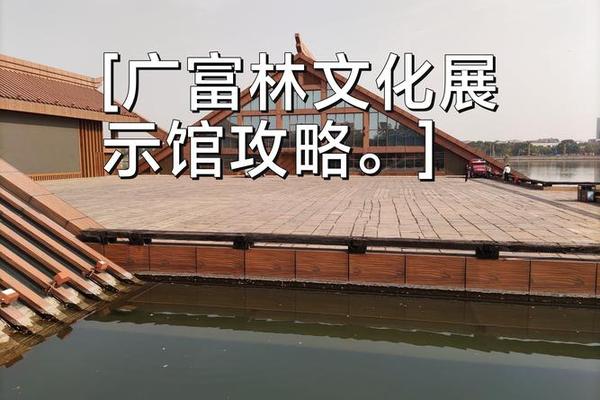

坐落于上海市松江区的广富林文化展示馆,是一座以水下建筑为载体的文化地标,其屋顶如漂浮的沙洲般静卧于富林湖面,而主体展厅则深藏于水下六米。这一独特设计既是对上海“因水而生”地理特征的呼应,亦隐喻着文明如水般流动与沉淀的双重特质。建筑群以新石器时代房屋为灵感,屋顶采用两坡与圆形结构,外立面融合唐宋建筑细节,形成传统与现代交织的视觉语言。设计师通过分散的建筑群落与下沉式布局,将总建筑面积4万平方米的庞大体量消隐于自然环境,实现“建筑不喧宾夺主,历史自显其厚重”的空间哲学。

展厅内部以“时空隧道”为叙事框架,通过坡道与回廊引导观众从水面缓步下沉,在物理维度上模拟“走向远古”的心理暗示。空间序列从象征生命起源的树根状入口开始,逐步展开上海成陆演变、先民聚落形成、松江府兴衰等历史场景。这种垂直向度的空间叙事,打破了传统博物馆线性时序的展陈逻辑,使观众在身体移动中感受文明层累的厚重感。

二、展陈内容的考古实证

作为国家级考古遗址的展示窗口,该馆以“广富林文化”为核心线索,系统梳理了距今5500年崧泽文化至近代的城市发展史。展厅内复原了12号房基址——上海地区迄今发现最完整的史前建筑遗存,其榫卯结构与柱洞分布印证了长江下游早期干栏式建筑的营造智慧。通过出土的袋足陶鬶、棘刺纹尊等300余件文物,实证了黄河流域移民文化与本地良渚文化的交融过程,揭示上海“海纳百川”城市精神的史前渊源。

数字复原技术将考古现场转化为沉浸式场景:良渚先民制陶、春秋冶铸工坊、明清市井生活等动态投影,与出土的玉琮、青铜农具等实物形成时空对话。特别设计的“地层切片墙”以1:1比例再现文化层堆积,直观展现马家浜文化-崧泽文化-良渚文化-广富林文化的序列演进,佐证了上海地区“五千年文明不断代”的学术论断。

三、互动体验的教育革新

区别于传统文物陈列,该馆开创了“考古+”体验模式。在模拟探方区,观众可使用洛阳铲进行虚拟发掘,通过AR技术识别“出土”文物的文化属性;陶艺工坊提供从拉坯到烧制的完整工艺流程体验,重现新石器时代制陶技艺。此类实践不仅强化认知,更让历史从“他者叙事”转化为“身体记忆”。

教育项目设计凸显多学科交叉特性。与复旦大学合作开发的“青少年考古课堂”,通过碳十四测年实验、孢粉分析工作坊等STEM课程,培养科学探究思维。针对外国游客的“海派文化双语导览”,则以建筑空间为媒介,讲述江南水乡营城智慧与全球化港口城市发展的内在关联。

四、文化基因的当代激活

展示馆的深层价值在于重构城市文化认同。通过“云间纪事”数字长卷,将董其昌书画、顾绣技艺等非物质文化遗产嵌入城市发展脉络,揭示松江作为“上海之根”在艺术、经济、技术领域的源头性贡献。定期举办的“富林论坛”邀请考古学家与城市规划师对话,探讨遗址保护与新城建设的共生策略,如核心保护区保留140亩生态农田,通过季节性轮作再现“九峰三泖”的农耕景观。

在文旅融合层面,展馆创造性转化考古IP:以出土陶器为原型的“富林印记”文创雪糕、基于遗址地图设计的AR实景解谜游戏等,使文化遗产转化为可感知、可参与的当代生活符号。夜间开放的“水下光影秀”,用激光投影将文物纹样映射于建筑立面,构建古今辉映的视觉诗学。

文明对话的跨时空场域

广富林文化展示馆以其建筑的空间隐喻、展陈的学术深度、体验的多元维度,成功构筑了一个跨越五千年的文明对话场域。它不仅是考古发现的展示平台,更成为解读上海城市基因的密码本——从史前聚落到国际都市,从移民交融到海派精神,每一件器物、每一处空间都在诉说“何以上海”的深层逻辑。未来研究可进一步挖掘遗址与长三角文明圈的关系,借助DNA考古等技术追溯先民迁徙路线,同时探索元宇宙技术在沉浸式展陈中的创新应用,让文化遗产在数字时代焕发新生。这座水下博物馆的存在,恰如黄浦江奔流的隐喻:既深植本土文明的厚土,又向着人类文明的海洋浩荡前行。