在数字浪潮席卷全球的今天,一方宣纸、一支钢笔所承载的中华书法艺术,依然以硬笔为媒,续写着文明的密码。从2020年“书法精英”十人作品展中张辉的刚劲楷书,到2025年香港汕尾交流展里126幅融合大湾区精神的翰墨,硬笔书法正以多元姿态诠释着传统文化的当代生命力。这些作品或如吴玉生笔下“流动的诗行”般洒脱,或如田英章楷书般法度森严,既延续了甲骨文的筋骨,又注入了现代审美意识,让汉字在横竖撇捺间完成从实用书写到艺术表达的跨越。

二、技法与美学的双重觉醒

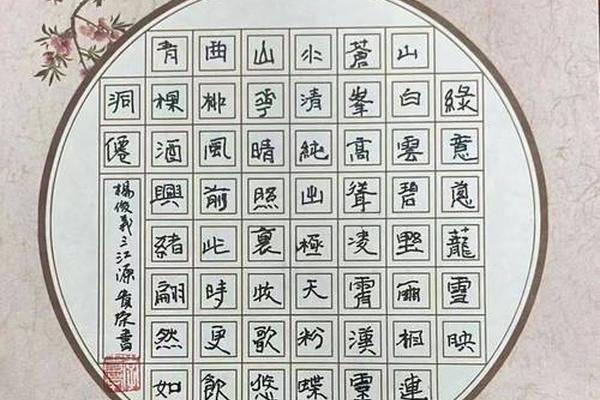

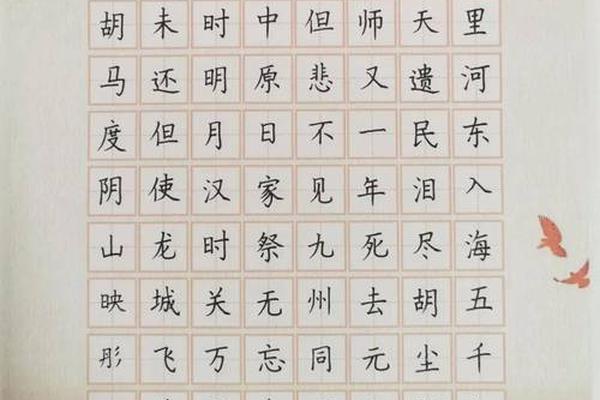

硬笔书法的艺术内核,在于对传统笔墨精髓的凝练与重构。如卢中南所言,硬笔书法需“以铁画银钩追摹毛笔神韵”,这要求书写者精准把握起笔的顿挫、行笔的提按与收笔的回锋。在2025年汕尾展览中,楷书的方正庄严与行草的飘逸灵动形成强烈对比,印证了沈鸿根提出的“硬笔线条亦可演绎枯润浓淡”的美学主张。而章草黑字体设计者齐麟通过数字化手段重构传统章草,更证明了硬笔书法在保持笔法精髓的能够突破工具限制实现艺术创新。

这种技法的精进离不开系统训练。教育部《中小学书法教育意见》强调从规范书写到艺术审美的渐进培养,与基层教师提出的“软硬兼施”教学策略不谋而合。正如李少华在教学中融入古琴韵律,当代硬笔书法教育正通过多感官体验,让年轻一代在横平竖直间体悟“书画同源”的哲学深意。

三、文化传承的立体图景

硬笔书法展览的空间叙事,构建着传统文化传播的新范式。2015年北京嘉里中心的三十年回顾展,通过历史原作与教学文献的并置,让观众触摸到改革开放初期“振兴中华”的文化脉搏。而2025年汕尾图书馆的沉浸式布展,则通过数字投影技术将书法作品与诗词意境交融,重现了苏轼“退笔成冢”的执着精神。这些展览空间如同文化磁场,既延续了古代文人雅集的交流传统,又借助现代策展理念实现传统美学的当代转译。

教育层面的传承更具深远意义。当基层教师华宁在“党员示范岗”活动中解析《兰亭序》的章法奥秘,当厦门学子王鑫喆将书法创作与戏剧美学结合,硬笔书法已突破单纯技艺传授,成为激活文化基因的载体。教育部数据显示,全国87%中小学将硬笔书法纳入美育课程,这种制度性保障让“写好中国字”从个人修养升华为文化自觉。

四、时代精神的艺术映现

硬笔书法的当代价值,在于其对时代命题的敏锐回应。2020年抗疫主题网络展中,蒋明刚以魏碑体书写的《武汉加油》,将金石之气化作精神铠甲;而“粤港澳大湾区”主题创作,则通过行书笔势的连绵不绝,隐喻区域协同发展的时代节奏。这些作品印证了丁永康提出的“硬笔书法是商务文明与艺术哲思的和弦”,展现出传统文化介入现实生活的独特路径。

在文化产业发展层面,硬笔书法正形成跨界融合的新业态。摄图网收录的7087x3472像素高清展板,使书法作品实现从宣纸到数字媒体的无损转化;图司机平台超万个书法宣传模板,则降低了传统文化的大众传播门槛。这种“科技+文化”的模式,让硬笔书法在短视频、文创产品等领域焕发新生,正如章草黑字体斩获设计金奖所预示的,传统文化元素的现代化表达已成为创新蓝海。

五、通向未来的书写之路

站在文化自信的时代坐标上,硬笔书法既需要守护“笔墨当随时代”的创新精神,更应坚守“书以载道”的文化本真。当95后创作者李佳敏将生肖文化与书法水墨融合,当教育工作者呼吁建立书法师资分级认证体系,这些探索共同勾勒出传统文化现代转型的可行路径。未来研究可深入探讨人工智能辅助书法教学、元宇宙书法展览等前沿课题,使千年文脉在数字文明中完成创造性转化。

从张旭笔下的金融文书到湾区建设的艺术注脚,硬笔书法始终以独特方式记录着民族的文化心跳。它既是个人修身养性的精神道场,更是文明对话的视觉语言。当更多人在横竖转折间读懂“永字八法”的生命隐喻,中华文化复兴的密码,或许就藏在这铁画银钩的线条律动之中。