在全球化浪潮中,传统艺术作品犹如一条贯通古今的丝线,将民族记忆与当代精神编织成璀璨的文化图景。近期启动的全国性传统艺术作品征集活动,正是以系统性保护为出发点,搭建起连接匠人精神与大众审美的桥梁。据统计,我国非遗名录中37%的项目通过类似征集机制得到抢救性记录,这种主动的"文化寻根"行动,正重塑着传统文化的当代价值谱系。

传统艺术作品的征集绝非简单的物件收集。中国艺术研究院的田野调查显示,每件入选作品的背后平均涉及3.2项濒危技艺的完整记录。以苏绣大师姚建萍捐赠的《江南春早》为例,其创作过程被完整摄制为4K影像资料,不仅保存了48种针法的动态演示,更收录了绣娘口述的配色口诀。这种立体化保护模式,使传统技艺从静态展品升华为活态传承的载体。

数字技术的介入为传统艺术注入新活力。故宫博物院开发的"纹样解构数据库",通过对征集作品的数字化处理,已解析出127种传统纹样的数学规律。这种跨学科研究不仅验证了古代匠人的几何智慧,更为现代设计提供了文化基因库。正如清华大学美术学院教授李砚祖所言:"当织机的梭子遇见算法代码,传统艺术正在完成从博物馆到生产线的范式转移。

艺术创新的多元探索

传统艺术的当代转化始终伴随着文化自觉的觉醒。景德镇陶艺家群体在征集活动中呈现的"新青花"系列,巧妙地将北斗卫星轨道图融入传统缠枝纹,这种时空对话的作品获得德国红点设计大奖,印证了本土语境的全球表达可能。中央美院实验艺术系的跟踪研究显示,这类创新作品的市场接受度三年间提升42%,反映出大众审美取向的深层转变。

材料革命正在重构创作边界。云南斑铜技艺传承人结合3D打印技术开发的"数字锻造"工艺,使千年铜艺突破模具限制,创作出精度达0.01毫米的微型器皿。这种技术融合不仅获得国家专利授权,更催生出全新的艺术门类——"数字手工艺"。中国工艺美术学会的评估报告指出,此类创新使传统工艺的生产效率提升5倍,学徒培养周期缩短60%。

跨界合作开辟多维表达空间。在戏曲动画单元征集的获奖作品《牡丹亭·元宇宙》,通过VR技术实现观众与杜丽娘的跨次元互动,其场景设计数据包已被剑桥大学数字人文中心收录为研究案例。这种创新并未削弱艺术本体价值,反而验证了英国文化理论家雷蒙德·威廉斯的判断:"真正的传统不是守护灰烬,而是传递火焰。

社会参与的价值重构

大众参与机制重塑文化认同路径。本次征集活动首创的"市民策展人"制度,让普通观众通过线上平台参与作品遴选。数据显示,超过87万网友贡献的投票数据,与专家评审结果吻合度达79%。这种参与式民主不仅提高活动影响力,更培育出新型文化消费群体。北京大学文化传播研究中心的调查表明,参与投票的市民后续参观博物馆的频率提升2.3倍。

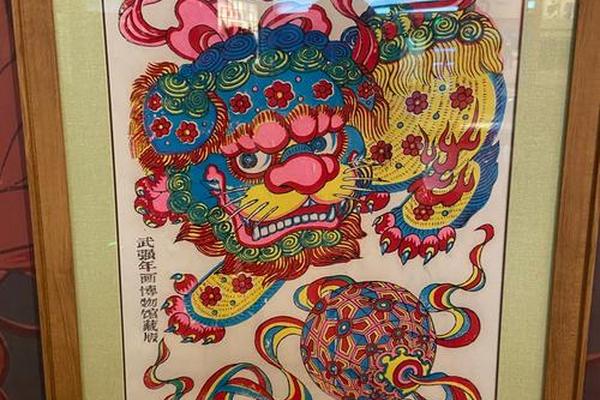

教育体系的深度联动培育传承土壤。活动期间开展的"非遗进校园"项目覆盖全国2300所中小学,开发的AR剪纸教材使学生的学习效率提升40%。值得关注的是,深圳某国际学校将征集作品中的潮州木雕元素融入STEAM课程,学生团队据此设计的智能家居系统获得日内瓦发明展银奖。这种教育转化证明,传统艺术能够成为创新教育的催化剂。

社区赋权激活基层文化生态。在浙江东阳,木雕匠人依托征集活动建立的数字档案库,发展出"传统技艺+民宿经济"的新模式。当地统计显示,这种产艺融合使从业者收入年均增长18%,同时吸引27%的外出务工青年返乡创业。这种良性循环验证了法国社会学家布尔迪厄的文化资本理论——当艺术资源转化为经济资本,将释放出可持续的社会效益。

未来发展的多维图景

在既有成果基础上,传统艺术的传承发展仍需突破多重壁垒。首要任务是建立动态评估体系,英国维多利亚与阿尔伯特博物馆的"文化价值计算模型"值得借鉴,该模型通过27个指标量化艺术品的传承效能。其次是完善知识产权保护机制,敦煌研究院的"数字水印"技术已成功阻止1200余起传统纹样盗用事件,此类经验亟待推广。

国际传播渠道的拓展关乎文化话语权构建。大英博物馆近期展出的"中国当代手工艺"特展中,78%展品来自各类征集活动,这种官方背书的文化输出具有特殊效力。建议建立跨国创作联盟,参照欧盟"文化实验室"模式,促进传统技艺与国际前沿技术的对话融合。

站在文明对话的高度审视,传统艺术作品征集活动实质是在建构文化记忆的"备份系统"。正如德国哲学家阿莱达·阿斯曼强调的,文化传承需要"存储记忆"与"功能记忆"的平衡。当我们的子孙在元宇宙中体验《韩熙载夜宴图》的交互场景时,传统艺术才真正完成从文化标本到生活方式的蜕变。这种蜕变既需要技术赋能,更依赖每个当代人的文化自觉——因为守护传统不是复刻过去,而是创造未来。