人类对建筑的追求,既是对生存空间的塑造,也是对文明的永恒铭刻。从美索不达米亚平原的空中花园到吴哥窟的塔庙群峰,从希腊卫城的几何美学到紫禁城的轴线对称,每一块砖石都镌刻着文明的密码。荣获一等奖的《世界建筑文化手抄报》正是这样一本立体的文明图谱,它用纸张承载千年建筑智慧,以线条勾勒文明对话的桥梁,在方寸之间展现人类对空间美学的终极思考。

一、历史与文明的对话

建筑是凝固的编年史。手抄报中复现的埃及金字塔群,其52度倾斜角不仅体现古埃及人的天文测算智慧,更折射出法老政权与太阳崇拜的共生关系。胡夫金字塔230万块巨石的平均重量达2.5吨,这种建造精度至今仍是未解之谜。而中国的长城体系,通过敌楼、烽燧、关城的空间组织,展现农耕文明对游牧文明的防御智慧,其建筑材料从黄土版筑到砖石包砌的演变,正是军事防御技术发展的实物见证。

在帕特农神庙的柱式分析中,手抄报创作者精确标注了多立克柱式的收分曲线,这种每根石柱中部向外凸出1/75直径的视觉矫正技术,证明古希腊建筑师早已掌握光学变形补偿原理。这种对建筑细节的学术化呈现,使手抄报超越了简单的图文拼贴,成为建筑史研究的微型标本。

现代主义建筑的革新同样值得关注。包豪斯校舍的玻璃幕墙与钢筋混凝土框架,打破传统建筑的承重墙体系,其"形式追随功能"的理念在手抄报中以动态图解呈现。密斯·凡德罗的巴塞罗那德国馆,通过流动空间与模数化设计,将建筑从实体围合转向空间体验,这种革新在手抄报的剖面分析图中得到生动诠释。

二、多元文化的交融

丝绸之路上的建筑碰撞最具代表性。手抄报中并列呈现的西安大雁塔与撒马尔罕雷吉斯坦广场,前者继承印度窣堵坡形制却融入中式楼阁元素,后者将波斯拱券技术与突厥装饰纹样完美融合。这种跨文化建筑对话在敦煌莫高窟得到集中展现:希腊式柱头、印度式佛塔、中原式斗拱在同一空间和谐共生,形成独特的河西走廊建筑语汇。

宗教建筑的在地化演变更具启示意义。伊斯坦布尔圣索菲亚大教堂的帆拱结构,既延续罗马万神庙的穹顶传统,又发展出独特的支撑体系,其改建为寺后增建的宣礼塔,形成与建筑符号的奇特混搭。手抄报通过分层透视图解,清晰展示不同时期建筑元素的叠加过程。

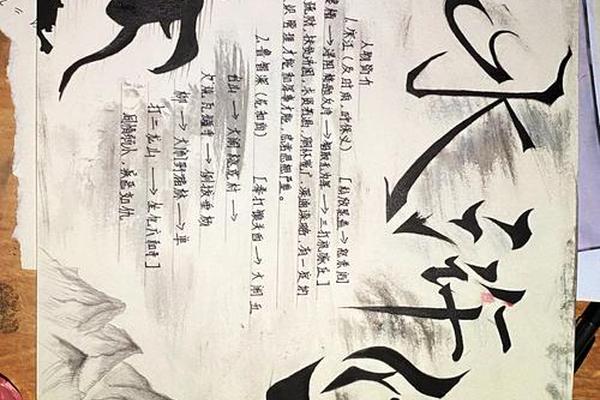

当代建筑的文化重构同样精彩。贝聿铭设计的苏州博物馆,将徽派建筑的马头墙抽象为几何线条,用钢构玻璃演绎传统园林的框景美学。手抄报创作者捕捉到这种文化转译的精髓,在版面设计中采用水墨晕染背景与立体折纸工艺,实现传统美学的现代表达。

三、创新与传统的共生

参数化设计正在重塑建筑形态。扎哈·哈迪德设计的广州大剧院,其"圆润双砾"造型源于珠江水流动力学模拟,手抄报通过参数化网格图解展现数字建模过程。这种将自然形态转化为建筑语言的创新思维,在版式设计上呼应了参数化美学:文字流线随建筑轮廓起伏,图表数据与艺术插画有机穿插。

绿色建筑技术开辟新维度。新加坡滨海湾花园的超级树装置,整合光伏发电、雨水收集、垂直绿化等功能,手抄报用信息图表量化展示其生态效益:每棵"树"年发电量相当于10户家庭用电,集水量可灌溉500平方米花园。这种将技术参数转化为视觉语言的能力,体现创作者的科学素养与设计智慧。

数字技术赋能遗产保护。故宫博物院通过激光扫描建立古建筑三维数据库,精度达到0.1毫米级。手抄报创新性地采用增强现实技术,读者扫描特定图案即可观看太和殿斗拱的虚拟拆解过程。这种传统手工艺与数字科技的跨界融合,为文化遗产的活态传承提供新思路。

在气候变化与文明冲突的双重挑战下,建筑文化研究更需要打破学科壁垒。未来研究可深入探索建筑材料的碳足迹计算、灾后文化遗产的数字化复原、元宇宙中的建筑空间实验等前沿领域。正如手抄报中那幅连接东西方塔尖的彩虹桥所隐喻的:当我们将建筑视为人类共同的文化基因库,就能在传统与创新的张力中,找到文明永续发展的密码。这种以手抄报为载体的建筑文化传播,不仅是知识的传递,更是文明火种的播撒,激励着新一代建设者以更开放的胸襟和更创新的思维,续写人类建筑的华章。