道家文化是中国古代哲学的重要流派,以“道”为核心概念,主张顺应自然规律、追求天人合一的和谐境界。其思想起源于春秋战国时期,以老子、庄子为代表人物,经典著作包括《道德经》《庄子》等,深刻影响了中国哲学、文学、艺术、宗教及社会治理等领域。

1. 核心理念

道家认为“道”是宇宙的本源和运行法则,无形无象却贯穿万物,强调“道法自然”,即人类应遵循自然规律而非强行干预。这种思想反对过度人为干预,提倡“无为而治”,主张通过顺应自然实现社会与个人的平衡。

2. 历史渊源

道家起源于对春秋战国时期社会动荡的反思,融合上古隐士传统和史官智慧,后分化为黄老之学(侧重治国)与老庄之学(侧重修身)。汉初的“文景之治”即以黄老思想治国,体现了道家在实践中的治理价值。

3. 与道教的关系

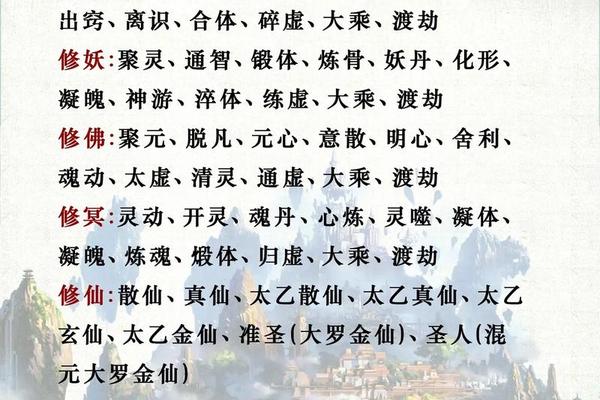

道家是哲学流派,而道教是宗教形态。道教在东汉时期吸收道家思想,发展出修炼成仙、符咒仪轨等内容,但两者核心均强调“自然”与“无为”。

道家文化的基本特征

1. 道法自然

道家主张万物皆由“道”衍生,人类应效法自然的无为、自发状态。例如,老子提出“人法地,地法天,天法道,道法自然”,强调自然规律的不可违逆性,反对以人力强行改变事物本性。

2. 无为而治

“无为”并非消极不作为,而是通过减少干预、顺应规律来实现高效治理。在政治上表现为轻徭薄赋、休养生息;在个人层面则倡导克制欲望、回归本真。

3. 辩证思维与返璞归真

道家注重对立统一(如“祸福相依”)和循环转化(如“反者道之动”),主张摒弃世俗纷扰,追求简单质朴的生活。庄子提出“心斋”“坐忘”等修养方法,强调精神超脱。

4. 知足寡欲与养生之道

道家认为过度欲望是痛苦的根源,提倡“知足常乐”,并通过调和身心(如呼吸吐纳、太极修炼)达到健康与长寿,形成独特的养生文化。

5. 包容性与超越性

道家思想具有开放性,吸收阴阳、儒墨等学派精华,同时强调超越名利、生死等世俗观念,追求精神自由与永恒境界。这种超越性为后世玄学、理学提供了思想基础。

对现代社会的启示

道家文化倡导的生态观(尊重自然)、社会治理观(减少干预)及个人修养观(心灵平和),在当代仍具现实意义。例如,其“可持续发展”理念与环保主义不谋而合,而“无为”思想可为过度竞争的社会提供减压之道。

综上,道家文化以自然哲学为根基,兼具实践智慧与精神超越性,既是中华文明的智慧结晶,也为全球文明提供了独特的价值参照。