在中国广袤的土地上,有两处承载着中华民族共同体意识的重要文化地标——北京民族文化宫与张掖中华民族文化城。前者坐落于首都西城区复兴门内大街,是新中国十大建筑之一,以“民族典籍之宫”的身份见证了民族团结的历史进程;后者规划于甘肃张掖黑河沿岸,以千亿级投资体量试图构建民族文化展示的现代范式。这两处空间,一北一西,一传统一新兴,共同编织出中华文化传承与创新的经纬网络。

历史坐标与当代实践

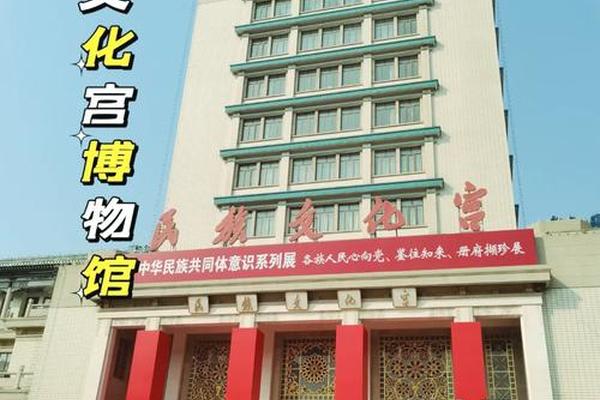

民族文化宫自1959年落成便成为民族政策的具象化表达。作为国家民委直属机构,其13层主楼融合汉式飞檐与孔雀蓝琉璃瓦,既延续了传统建筑美学,又以45058.8平方米的展览空间容纳5万余件民族文物,成为“中华民族共有精神家园”的物质载体。而张掖中华民族文化城则是新时代的文化经济实验,2019年梦之城有限公司与地方签订协议,计划在5万亩土地上打造56个民族村寨,通过建筑集群再现民族非遗与民俗生活。

两者分别对应不同历史阶段的文化治理逻辑:前者诞生于建国初期的意识形态构建需求,后者则契合当代文旅融合发展战略。正如民族文化宫研究员陶颖所言,前者是“凝固的史书”,后者是“流动的剧场”。这种时空差异恰恰构成互补,民族文化宫通过《四库全书》等典籍维系文化根脉,张掖项目则试图用现代展演激活传统元素。

建筑符号与空间叙事

民族文化宫的建筑语言充满象征意味。67米高的主楼隐喻“56个民族+11层民族团结”,中央展厅的穹顶星空图对应“天人合一”哲学,地面铺设的“文明之河”装置艺术则暗合中华文明源流。这种空间叙事在张掖项目中得到延伸——规划中的56根龙柱环绕主广场,荷花型国际论坛建筑群呼应“和合”理念,民族村寨的空间布局借鉴古代“里坊制”,形成文化展示的网格系统。

建筑功能的分野同样显著。民族文化宫通过图书馆、剧院、博物馆实现文化保存与传播的闭环,其常设展览《铸牢中华民族共同体意识文物古籍展》采用数字交互技术,让观众在触摸鼓面时聆听多民族音乐共生。而张掖项目更侧重体验经济,规划中的民族歌舞秀、非遗工坊、节庆活动等,试图构建沉浸式文化消费场景,其宣传片强调“年接待游客4000万人次”的目标,折射出文化资源资本化的倾向。

功能定位与社会价值

作为国家级文化机构,民族文化宫承担着政策阐释功能。其近年推出的“大一统—大交融—大团结”主题展,通过喀喇汗王朝铜币、藏文《宣言》等1500件展品,将历史叙事与当代价值勾连,被学界视为“构筑中华民族现代文明”的视觉化尝试。而张掖项目则被赋予区域经济转型使命,文件显示该项目预期带动就业12万人,配套建设交通枢纽和商业综合体,试图将文化符号转化为发展动能。

两者的社会效应呈现差异化特征。民族文化宫通过免费开放政策实现公共文化服务均等化,2024年统计显示其日均接待观众超500人次,涵盖学生、学者、国际访客等多类群体。张掖项目则面临商业可持续性考验,其5万亩建设用地涉及生态保护红线,且同类型项目如鄂尔多斯文化城曾因“过度商业化”引发争议。这种对比提示着文化地标建设需要平衡公益属性与市场逻辑。

争议反思与发展前瞻

在民族文化宫成功经验背后,隐藏着展陈方式现代化的挑战。2024年观众调研显示,年轻群体对AR导览、元宇宙展厅的需求增长35%,而现有展区数字化覆盖率仅62%。张掖项目则面临更复杂的质疑,其宣称的“56家民族村寨开发公司”运营模式,被民族学者批评可能导致文化符号的碎片化消费。这些争议指向文化地标建设的核心命题:如何在全球化语境中保持民族文化的主体性?

未来发展方向或许存在于两者的融合创新。民族文化宫可借鉴张掖项目的动态展演理念,开发民族节庆虚拟体验系统;张掖项目则需要吸收民族文化宫的学术资源,建立民族文化遗产评估体系。正如文化人类学家黄忠彩建议,新型文化地标应当“像石榴籽般既保持个体特征,又形成聚合能量”。当传统殿堂与现代新城形成文化共振,中华民族共同体意识的培育方能获得立体化载体。

站在历史与未来的交汇点,这两处文化地标如同双生镜面,既映照出多民族交往交流交融的悠久传统,又折射着文化创新发展的时代命题。它们的并存提醒我们:文化共同体的构建既需要典籍文献的根系滋养,也离不开创新表达的枝叶舒展。唯有在守护文化本真性与探索现代性表达之间找到平衡点,方能真正铸就具有生命力的中华民族精神家园。