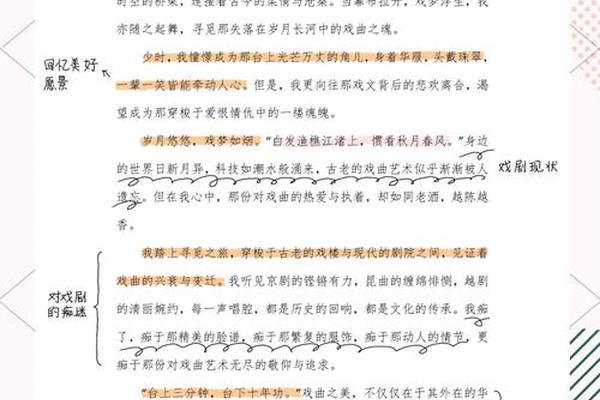

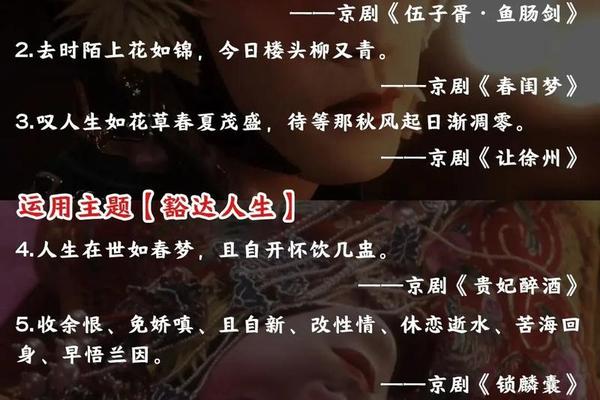

中国戏曲是中华文化基因的活态呈现,它以唱念做打的艺术程式构建起虚实相生的美学世界。当昆曲《牡丹亭》中杜丽娘轻挥水袖,当京剧《贵妃醉酒》里杨玉环醉步蹒跚,观众所见不仅是技艺的精妙,更是一个民族千年积淀的审美密码。这种将诗歌意境转化为舞台意象的创造过程,正如张庚所言,戏曲的文学性始终与表演织共生,形成独特的艺术品格。

在《西厢记》中,"碧云天,黄花地"的唱词继承唐诗宋词的意境,通过演员身段与眼神的配合,将崔莺莺的闺怨转化为可见的舞台形象。这种文学性与表演性的深度融合,使戏曲成为"立体的诗":元杂剧作家关汉卿在《窦娥冤》中创造的六月飞雪意象,经后世演员的程式化演绎,将文字符号升华为震撼人心的视觉符号。戏曲剧本的文学价值不仅在于辞藻之美,更在于其叙事结构与人物塑造的剧场性考量,正如罗周在编剧实践中发现,传统折子戏的"缀白裘"结构暗合现代戏剧的间离效果。

二、程式符号的现代解码

戏曲表演的程式化特征既是其艺术精髓,也是当代传播的认知壁垒。梅兰芳创造的"兰花指"体系包含53种基本手型,每种手势都承载着特定的情感密码。这种符号系统的高度凝练,正如齐如山总结的"有声皆歌,无动不舞",在《霸王别姬》的剑舞中,虞姬的每个转身都暗含人物命运的隐喻。程式不是束缚创造的枷锁,而是艺术表达的语法,张曼君导演在新编赣剧《红楼梦》中,将传统水袖技法解构重组,创造出符合现代审美的视觉语言。

当代戏曲面临着传统程式的现代化转译课题。北方昆曲剧院邵天帅在《牡丹亭》演绎中,既保持闺门旦的规范程式,又融入现代舞蹈的呼吸韵律,使六百年前的爱情故事焕发新生。这种创造性转化验证了黄佐临的戏剧观:中国戏曲的写意美学与布莱希特间离理论具有本质相通性,关键在于找到传统符号与现代语境的对话方式。

三、文化认同的镜像建构

戏曲艺术是中华民族的精神祠堂,从《赵氏孤儿》的忠义气节到《杨门女将》的家国情怀,这些经典剧目构建起民族的价值谱系。焦菊隐在导演《蔡文姬》时,特意强化胡笳十八拍的音乐母题,正是意识到戏曲音乐承载着文化认同的深层密码。当下戏曲短视频在抖音平台的传播数据显示,带有地域文化特征的剧种内容更易引发情感共鸣,如川剧变脸视频的单条播放量常突破千万次,印证了周贻白"戏曲起于民间"的论断。

这种文化认同功能在全球化语境中显现特殊价值。当京剧《霸王别姬》登上纽约大都会歌剧院,西方观众通过虞姬的双剑舞理解中国式的悲剧美学;粤剧《帝女花》在海外华裔社区的传唱,则成为文化根脉的象征符号。戏曲学者王馗主持的《中国戏曲艺术家创作经验大系》项目,正是试图将这种文化基因转化为可传承的理论体系。

四、传承创新的双向挑战

戏曲艺术的当代生存面临双重困境:专业院团的创新焦虑与民间生态的传承危机。统计显示,全国348个剧种中,常态化演出的不足百种,许多地方戏面临"人亡艺绝"的窘境。但女子十二乐坊对戏曲音乐的流行化改编,抖音平台上"戏曲+流行"的跨界作品超百万条,证明传统艺术具有强大的再生能力。教育领域的实践更具启示意义,北京某中学将京剧身段训练纳入体育课程,学生在学习"云手""台步"的过程中,不仅改善体态,更建立起对传统文化的认知亲近。

理论建设滞后于实践创新的问题亟待破解。张庚团队开创的民族戏曲理论体系,需要与当代文艺理论实现深度对话。正如阿多诺在《美学与政治》中强调的,传统艺术的现代阐释必须建立在新的话语范式之上。未来研究应聚焦戏曲数字传播的接受机制、跨文化改编的符号转换等前沿领域,构建既能解释传统美学特质,又能指导当代创作实践的理论框架。

站在文明对话的高度审视,戏曲艺术的存续不仅关乎文化多样性的保护,更是中华美学精神的世界表达。从梅兰芳1930年访美引发"东方戏剧热",到当代戏曲电影《白蛇传·情》创造票房奇迹,这种古老艺术始终展现着与时俱进的活力。当我们欣赏青年演员赵雅博在《牡丹亭》中诠释的闺门旦时,既看到四功五法的严谨传承,也感受到Z世代对传统的创造性转化。这种生生不息的传承创新,正是中华文化历久弥新的密码所在。