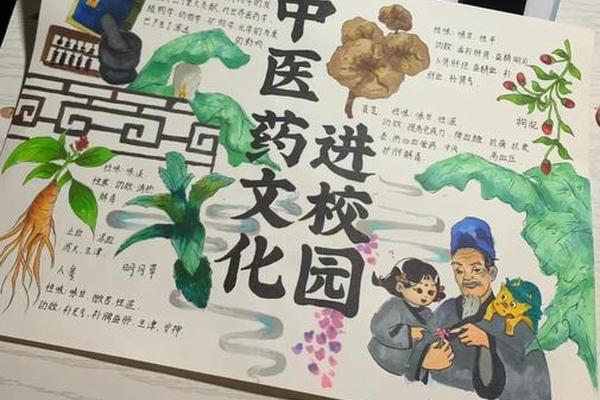

在当代教育体系中,传统文化的传承与创新已成为重要命题。中医药文化作为中华文明五千年的智慧结晶,不仅承载着"天人合一"的哲学思想,更蕴含着"治未病"的健康理念。近年来,随着《中医药发展战略规划纲要》等政策的落地生根,全国已有58所中小学入选中医药文化教育试点校,这场以"百草园"为载体的文化启蒙运动,正在重塑青少年的文化基因与健康观念。

文化传承与哲学启迪

中医药文化教育绝非简单的知识灌输,而是打开中华文明认知维度的一把金钥匙。在济南市洪家楼第二小学的课堂上,学生们通过观察艾叶的脉络走向,理解"经络学说"中"气"的运行规律。这种具象化的教学方式,将《黄帝内经》中"阴阳五行"的抽象概念转化为可触摸的认知体验。广州某中学开发的校本课程,将中草药种植与《诗经》中的植物记载相结合,使学生在劳动实践中感悟"道法自然"的生态智慧。

哲学思想的浸润更在潜移默化中发生。当小学生通过制作中药香囊认识"君臣佐使"的配伍原则,实质上是在建立整体思维框架;通过观察二十四节气与药材采收的关系,领悟"天人相应"的生命观。正如山东省教育厅在课程改革中强调的,这种教育要处理好"文化传承与学科教育"的关系,使《神农本草经》的智慧与语文课的诗词赏析、美术课的工笔白描产生跨学科共鸣。

课程体系与实践创新

福建省构建的"必修+选修"课程体系颇具代表性。小学阶段以"识百草"为核心,开发出"本草童谣""药食同源"等趣味模块;初中则引入"经络探秘""四季养生"等实践课程,将八段锦纳入体育教学内容。在临武县西瑶乡中心小学,学生们通过"看、闻、触、辨"四步法认知药材,这种沉浸式学习使艾灸、隔姜灸等传统疗法从古籍走入现实。

数字化教学手段的介入为传统文化注入新活力。成都中医药大学开发的VR针灸教学系统,让中学生得以在虚拟场景中体验"得气"的微妙感应;广东部分试点校建设的"云上本草园",通过物联网技术实时监测药材生长,使《本草纲目》的记载转化为动态数据图谱。这些创新实践印证了杜威"做中学"的教育理论,在情境创设中实现知识的内化迁移。

健康观念与生活方式

在近视率、肥胖率逐年攀升的当下,中医药文化教育展现出独特的干预价值。凯里市第四小学将"耳穴压豆"纳入眼保健操体系,配合菊花枸杞茶饮配方教学,构建起从理论到实践的视力防护链。更有学校开发出"体质辨识小程序",指导学生根据九种体质类型选择食疗方案,这种个性化健康管理意识的培育,正是《"健康中国2030"规划纲要》在基础教育领域的生动实践。

行为习惯的养成往往始于细微处。当南京小学生用自制的驱蚊香囊替代化学驱虫剂,当杭州初中生为家长设计"三伏贴"敷贴方案,传统文化便完成了从认知到践行的转化。这些实践不仅呼应了《中医药文化弘扬工程实施方案》的要求,更在代际传播中构建起家庭健康共同体。

家校共育与社会联动

福建省推行的"双师课堂"模式颇具示范意义:校内教师负责基础理论传授,医院专家指导实践操作,这种"院校协同"机制有效破解了专业师资短缺的难题。在山东,中医药大学志愿者定期走进中小学开展"小郎中"工作坊,这种"大手拉小手"的传承方式,使望闻问切的诊疗智慧转化为角色扮演的趣味学习。

社会资源的整合更延伸了教育边界。临武县中医医院打造的"中医夜市",让学生化身文化传播使者;济南市建立的"中医药研学路线",将博物馆参观、药圃实践、医院见习串联成完整的体验链条。这种开放式教育生态的构建,使传统文化教育突破校园围墙,形成"教育一个学生,影响整个家庭,辐射整个社区"的传播效应。

中医药文化进校园绝非简单的文化复古,而是传统智慧与现代教育的创造性融合。从百草园到三味书屋,从经络模型到数字药典,这场教育实践正在培育兼具文化自信与科学素养的新时代少年。未来发展中,需进一步完善师资培养体系,开发分级课程标准,建立效果评估机制。特别是在人工智能时代,如何运用大数据分析学习路径,借助元宇宙技术构建沉浸式学习场景,将成为传统文化教育创新的重要方向。当《神农本草经》的智慧在校园里生根发芽,我们收获的不仅是文化的传承者,更是健康中国的建设者。