一、禅文化的精髓

1. 明心见性,直指本源

禅宗的核心在于“不立文字,直指人心,见性成佛”(《坛经》),强调通过内省与顿悟回归本自具足的清净佛性,即“本来面目”。这种超越逻辑与语言的直指方式,旨在破除二元对立,消弭主客分别,最终体悟“空性”与“实相”。

2. 当下意识与生活即禅

禅文化主张“活在当下”,注重日常生活中的修行,认为“行住坐卧皆是禅”。如青原惟信的“看山是山”三境界,揭示了从执迷到超越的觉悟过程,最终回归事物的本然状态。禅与诗、画、茶等结合,形成禅诗、禅画等艺术形式,体现了禅意对自然与生活的浸润。

3. 无执与中道智慧

禅反对对善恶、是非等对立概念的执著,提倡“不思善,不思恶”的中道观。通过“休歇”二元分别心,达到“万古长空,一朝风月”的圆融境界,既超越世俗又不离现实。

4. 幽默与超越性

禅文化常以机锋、公案等幽默方式打破常规思维,如大龙智洪禅师以“风送水声来枕畔,月移山影到窗前”回答禅意,体现自然与心灵的契合。

二、禅定的六种境界

根据佛教禅修体系,禅定可分为六种递进境界,从基础的空定至终极解脱的涅槃定(主要参考的分类,部分结合其他文献补充):

1. 空定(基础定)

初阶境界,通过摒除杂念进入虚空状态,为后续修持奠定基础。此阶段需破除对“我”与“法”的执著,身心逐渐脱离欲界干扰。

2. 气定(内气充盈)

在空定基础上修炼内气,气循经脉运行,身体产生微胀、暖流等觉受,进入“融融乐乐”的轻安状态。此阶段需调和身心,为更深层能量转化做准备。

3. 火定(大乐定)

内气化为“智慧火”,焚烧烦恼与业障,身心进入极乐境界。火至顶轮时如长夜消尽,象征生命重生与烦恼断除。

4. 光定(坚固定)

火定后进入光定,全身如磐石般坚固,觉受转为微细电麻感,法乐更深沉。此阶段需稳定心性,破除对“乐”的贪执。

5. 法身定(妙用定)

实证法身现前,真空妙有交融,法身光明普照三界,无为而利益众生。此境界超越个体局限,展现无为大爱。

6. 大涅槃定(终极解脱)

一切法相归于空性,连“空”的执念亦泯灭,入于“无无定”的原始源头。此定超越三界,彻底解脱生死轮回,与宇宙本源合一。

三、禅定修行的其他分类体系

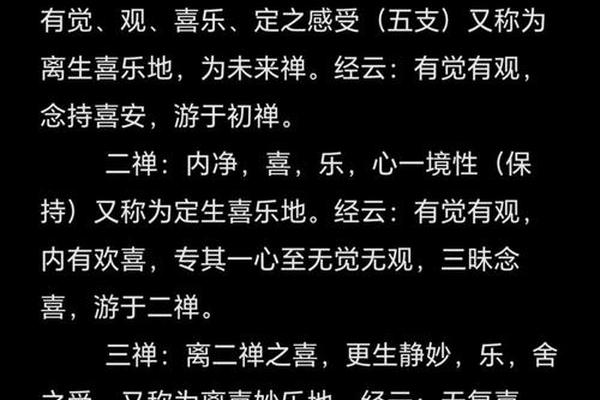

除上述六境外,佛教还有多种禅定次第,如:

总结

禅文化的精髓在于以超越性智慧回归本心,而禅定六境则是这一智慧在修持中的具体展开。不同分类体系虽有差异,但均指向同一目标:通过渐次破除执念,最终证悟“本来无一物”的清净自性。