道教作为中国本土宗教,其形成与发展深深植根于华夏文明的土壤。自东汉张道陵于鹤鸣山创立五斗米道以来,道教逐渐与先秦道家思想交融,形成了以“道”为核心、追求天人合一的哲学体系与宗教实践。从地理维度看,道教发源地呈现多点并存的格局:四川鹤鸣山因张道陵的创教活动被奉为“道教祖庭”,江西龙虎山作为正一派祖庭承载着天师道的千年传承,而河南鹿邑的老子故里则象征着道家思想的哲学源头。这种地域分布不仅体现了道教文化的多元性,更揭示了道家思想从哲学思辨到宗教实践的演变轨迹。

二、核心发源地的历史见证

鹤鸣山与道教制度化

东汉时期,张道陵在四川大邑鹤鸣山“受太上老君点拨”,以《老子想尔注》为经典创立五斗米道,标志着道教从民间信仰向制度性宗教的转型。此处发现的汉代道教石刻及《三国志》等文献记载,证实了鹤鸣山在道教初创期的核心地位。史学家葛洪曾评价:“张陵学道鹤鸣山中,造作符书,以惑百姓”,这一记载既反映了早期道教的传教策略,也凸显了鹤鸣山作为教义体系发轫地的特殊性。

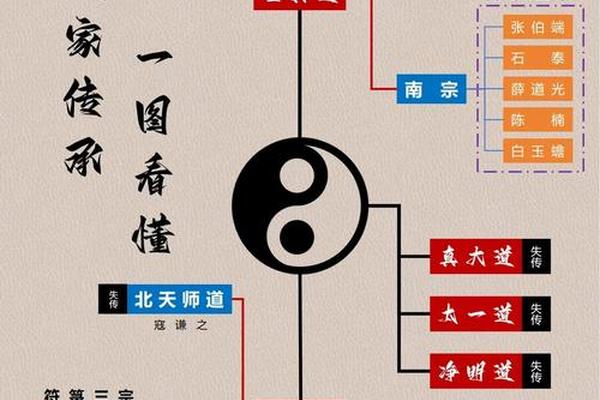

龙虎山与宗派传承体系

江西龙虎山自第四代天师张盛始,成为天师道世袭传承的祖庭。其“守龙虎山寻仙觅术”的记载见于《汉天师世家》,现存的嗣汉天师府建筑群与明清时期留下的80余座道观遗址,共同构成了中国现存最完整的道教宫观体系。法国汉学家施舟人(Kristofer Schipper)曾指出,龙虎山的宗法制度“将神圣性与血缘性结合,创造了独特的宗教家族模式”,这种模式对东亚宗教组织形态产生了深远影响。

鹿邑与道家哲学源头

河南鹿邑作为老子故里,虽非道教直接发源地,却是道家思想的母体。《史记》载“老子者,楚苦县厉乡曲仁里人也”,此地现存太清宫、老君台等遗迹,其中唐代《道德经注碑》将哲学层面的“道”与宗教化的“太上老君”形象相联结。武汉大学唐明邦教授认为,鹿邑的文化意义在于“为道教提供了超越性的哲学基础,使宗教实践获得形而上的支撑”。

三、思想体系的构建与演变

从“道”的哲学到宗教实践

老子提出的“道生一,一生二,二生三,三生万物”(《道德经》四十二章),在道教中被具象化为“元始天尊—灵宝天尊—道德天尊”的三清崇拜。四川青城山现存唐代《三皇经》石刻,将宇宙生成论与神灵谱系相结合,展示了哲学概念向神学体系的转化过程。这种转化并非简单比附,如庄子所言“道在屎溺”,道教通过科仪、丹法等方式,使玄奥的哲学思想落实为可操作的修行路径。

阴阳辩证的实践智慧

道教发源地遗存的文物与典籍,揭示了阴阳思想的多维运用。瓦屋山民居中悬挂的太极鱼雕、龙虎山悬棺墓葬体现的“生死循环”观念,均印证了《周易》阴阳学说在民间信仰中的渗透。当代学者李约瑟在《中国科学技术史》中特别强调,道教对阴阳五行的系统化运用,推动了古代化学、医学的发展,如青城山道医传承的“子午流注针法”即源于此。

四、现代价值与传承挑战

文化基因的当代激活

在四川鹤鸣山,道教音乐、青城武术已被列入国家级非物质文化遗产,其“动静结合”的修习方式与现代健康理念形成共鸣。2024年大同道教文化节期间,学者提出“数字化道藏”计划,试图通过VR技术还原龙虎山宋代斋醮场景。这种传统与科技的碰撞,正如台湾道教学者李丰楙所言:“道教发源地不仅是历史空间,更应是文化创新的试验场”。

生态智慧的全球启示

道教“道法自然”的思想,在发源地生态保护中显现现实意义。青城山-都江堰世界遗产地实施的“林盘系统”,延续了《阴符经》“三才相盗”的生态观;武当山古建筑群依山就势的营造法则,体现了“天人合一”的可持续理念。联合国教科文组织2023年报告指出,道教发源地的生态实践为全球生态文明建设提供了东方方案。

总结与展望

道教文化发源地作为思想与实践的双重源头,既承载着“尊道贵德”的价值传统,又孕育着文明对话的创新可能。未来研究需加强跨学科合作:通过考古学厘清鹤鸣山早期教团组织形态,运用人类学方法记录龙虎山仪式传统的现代转型,借助生态学评估道家自然观对可持续发展的贡献。唯有深入挖掘这些“文化基因库”,才能让古老智慧在当代焕发新生,为构建人类命运共同体提供精神资源。