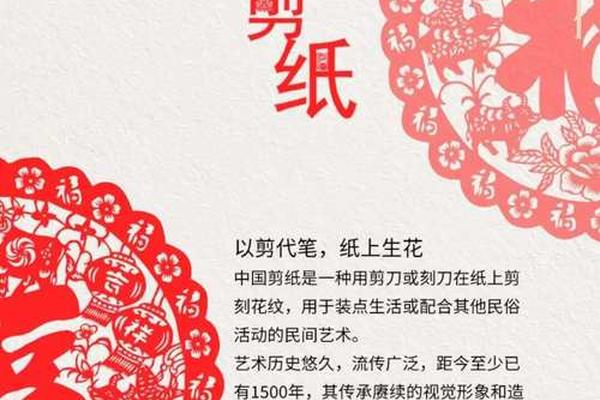

中国民间剪纸艺术是一种以纸张为载体、通过剪刀或刻刀镂刻花纹的传统手工艺,兼具实用性与艺术性,承载着中华民族数千年的文化记忆与审美追求。以下从历史、技法、文化内涵及现代传承等方面进行系统介绍:

一、历史沿革与艺术起源

1. 起源与早期形态

剪纸的雏形可追溯至商周时期,人们用金箔、皮革、树叶等薄片材料镂刻图腾符号用于祭祀。东汉蔡伦改进造纸术后,纸张普及推动剪纸艺术诞生,新疆出土的北朝《对马团花》等实物(约公元386-581年)是现存最早的剪纸作品。

2. 朝代发展

二、技法分类与地域特色

1. 技法类型

2. 地域流派

三、文化内涵与社会功能

1. 象征与寓意

剪纸通过图案传递吉祥愿景,如“鱼”象征“有余”,“蝙蝠”谐音“福”,石榴寓意多子,麒麟送子、老鼠嫁女等题材则融合神话与民俗。

2. 民俗载体

剪纸与岁时节令、人生礼仪紧密结合:春节贴窗花、元宵挂灯花、婚庆用“囍”字剪纸,丧葬仪式中则用于纸扎陪葬品。

3. 哲学表达

剪纸的虚实相生、阴阳刻法体现了中国传统哲学中的对立统一观念,其质朴造型源自民间审美观念,反映劳动人民对自然的敬畏与生命力的赞颂。

四、现代传承与创新发展

1. 非遗保护与跨界融合

2006年列入国家级非遗,2009年入选联合国教科文组织人类非遗代表作名录。现代艺术家将剪纸元素融入服装设计(如故宫文创)、动画场景(如《大闹天宫》),甚至通过AR/VR技术实现动态展示。

2. 代表性传承人与作品

3. 科技赋能与教育普及

激光雕刻提升量产效率,网络平台助力剪纸销售与传播;中小学通过非遗课程培养年轻传承人。

五、代表作品与推荐资源

中国民间剪纸不仅是技艺的传承,更是中华文化基因的活态延续。其从巫术符号到生活美学的演变历程,展现了民间艺术在传统与现代之间的强大生命力。