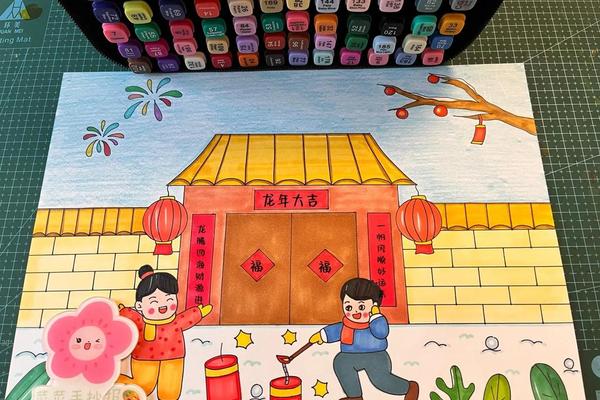

春日的暖阳尚未完全驱散冬日的寒意,大街小巷的朱红楹联与剪纸窗花已将新年的期许悄然唤醒。作为中华民族最隆重的传统节日,春节不仅承载着辞旧迎新的时间意义,更通过绘画艺术构建起跨越时空的文化场域。从稚童笔下的绚烂烟火到木版年画的千年传承,从博物馆展厅的文物特写到数字艺术对传统的解构,春节绘画以其独特的视觉语言,将信仰、习俗与审美编织成一张绵密的文化之网。这些作品既是集体记忆的容器,也是时代精神的镜像,在方寸之间折射出中国人对美好生活的永恒追寻。

历史根脉:年画中的文化基因

年画作为春节视觉符号的集大成者,其历史可追溯至汉代门神画。据《荆楚岁时记》记载,彼时人们将神荼、郁垒绘于桃木板上,以驱邪纳福。至宋代,随着雕版印刷技术成熟,年画题材从单一门神扩展至历史故事、吉祥图案,如《四美图》的出现标志着年画从宗教功能向世俗审美的转向。明清时期,天津杨柳青、苏州桃花坞等四大年画产地各领风骚:杨柳青工笔细腻如《麒麟送子》尽显宫廷华贵,桃花坞的《春牛图》则以江南水乡的明快线条勾勒市井风情。鲁迅曾盛赞朱仙镇年画“不涂脂粉,人物无媚态”,这种质朴刚健的美学特质,恰是农耕文明孕育出的精神写照。

木版套印技术的革新推动年画走向鼎盛。清代《迎春图》采用六色套版,通过矿物颜料与植物染料的叠加,使画面呈现宝石般的光泽。而“画中有戏”的创作理念,如《群英会》将戏曲场景转化为平面叙事,让不识字的百姓也能在年节围炉时讲述忠义故事。这种视觉叙事传统,实则是民间观念的图像化表达。

主题流变:从驱邪纳吉到时代镜像

传统年画题材构成一部微缩的民俗百科全书。门神画从秦琼、尉迟恭的武将形象,衍生出文官、童子等变体,反映着民众对平安的多元诉求;《五谷丰登》中的饱满麦穗与肥壮牲畜,凝结着农耕社会最本真的生存渴望。而在《老鼠嫁女》这类幽默题材里,拟人化手法将禁忌转化为戏谑,展现民间智慧对生活的艺术化提纯。

当代创作者正以新视角重构春节意象。2025年“赏年画过大年”展览中,《电商助农奔小康》用漫画手法表现直播带货场景,拖拉机与手机屏形成时空对话;《新生》系列将生肖兔与航天元素结合,绒毛质感通过数码笔触模拟,传统生肖变身科技萌宠。这些作品不再局限于祈福功能,转而成为记录社会变迁的视觉档案。

非遗传承人也在传统框架中注入新语汇。山东杨家埠年画《和谐春运》将高铁穿行于祥云纹样间,木刻刀法在表现金属质感时创造出独特的“锯齿皴”。这种新旧交融并非简单拼贴,而是以传统工艺回应现代命题的文化自觉。

美学创新:媒介跨界与形式实验

材料语言的突破为春节绘画打开新维度。青年艺术家将宣纸年画转译为亚克力激光雕刻,如《门神新解》系列利用透明板材的叠压,使秦琼铠甲在不同光线中呈现流光溢彩的赛博格美学。数字艺术更颠覆了创作逻辑,AI生成的《龙抬头》将故宫文物解构成粒子流体,传统纹样在算法驱动下如星河涌动。

展览形式的革新重构了观看体验。上海博物馆2025年迎春展采用增强现实技术,观众扫描《鞭锏门神》即可看见尉迟恭跃出画框舞动金锏。这种沉浸式交互不仅激活了文物生命力,更让年轻观众在游戏化体验中理解文化符号。

学院派创作则呈现出学术化转向。中央美院《年俗考》项目通过显微摄影呈现百年老年画的颜料分层,从朱砂颗粒的氧化痕迹中解读地域工艺流变。这种带有人类学视野的研究性创作,将民间艺术提升为文化分析的样本。

教育赋能:从技艺传承到美育实践

校园美育工程让年画重归生活现场。南通如皋市“博物馆里过大年”活动中,孩童们用滚轮拓印门神轮廓,在触摸梨木纹理时感知匠人温度。杭州某小学将年画制作纳入劳动课程,学生从研磨矿物颜料到设计现代吉祥物,完成对传统的创造性转化。

社区工作坊构建起跨代际对话空间。北京前门年画展设置“记忆拼图”互动区,老人指导青年用手机APP修复破损的《麻姑献寿》数字版本,技术手段成为文化传承的粘合剂。这种参与式创作模糊了创作者与受众的边界,让春节绘画成为全民美育的载体。

非遗进校园项目更注重文化生态培育。天津杨柳青画社与高校合作开发AR年画教材,扫描课本中的《莲年有余》即可观看勾线、刻版全过程。当传统技艺转化为三维动画,静止的图像获得了动态的知识谱系。

未来展望:全球化语境下的身份重构

数字化保护为传统文化注入新动能。故宫博物院运用3D建模技术建立年画颜料数据库,精确记录不同产地赭石、藤黄的光谱特征。这类数字资产既可用于文物修复,也为当代设计提供色彩范式。而区块链技术的引入,使每一幅数字年画都获得不可篡改的“基因身份证”。

国际传播需要构建新的叙事语法。2025年纽约大都会艺术馆中国年特展中,《门神》与波普艺术并置,东方辟邪符号与安迪·沃霍尔的罐头共处一室,碰撞出文化对话的张力。这种策展思路跳出了东方主义猎奇视角,将春节绘画置于全球当代艺术坐标系。

跨界融合正在模糊艺术与生活的界限。深圳某设计师将年画元素植入智能家居系统,当AI语音助手播报春节倒计时,投影在墙面的《岁朝图》会随语音波动绽放虚拟烟花。这种科技赋能的文化再生产,预示着传统艺术在元宇宙时代的无限可能。

站在甲辰龙年的门槛回望,春节绘画早已超越装饰功能,演变为民族文化基因的显性表达。从木版年画的古朴刀痕到数字艺术的像素矩阵,从庙会摊贩的粗犷版刻到美术馆展厅的学术化重构,这些作品在变与不变中勾勒出文明传承的轨迹。未来的春节绘画或许会衍生出更多元的形式,但只要人们对美好生活的向往不息,笔墨丹青就永远是最温暖的年味注脚。