中华文明五千年绵延不绝,其根基深植于卷帙浩繁的文化典籍之中。从甲骨卜辞到竹简帛书,从石刻碑文到雕版印刷,先人以智慧凝结的文字穿越时空,构筑起东方文明的精神图腾。这些经典不仅是民族记忆的载体,更是理解中华文化基因的密码。它们以多元形态呈现——或为治国安邦的哲思,或为抒情言志的诗篇,或为格物致知的记录,共同编织成华夏文明的精神图谱,在当代依然焕发着跨越时空的生命力。

一、经世致用的哲学智慧

中华典籍中蕴含着深邃的宇宙观与人生哲学。《周易》以阴阳辩证推演天道人事,其"天行健,君子以自强不息"的箴言,至今仍是民族精神的写照。儒家经典四书构建起"修身齐家治国平天下"的价值体系,《论语》中"己所不欲勿施于人"的恕道,《孟子》"民为贵"的民本思想,构成了传统社会的基石。道家《老子》揭示"道法自然"的规律,《庄子》用寓言阐释逍遥境界,与儒家形成互补的思想格局。这些经典在当代企业管理、生态等领域仍具启示,如日本企业家涩泽荣一将《论语》与算盘结合,开创儒家资本主义实践范式。

诸子百家的智慧在争鸣中交融,墨家"兼爱非攻"的和平理念,法家"变法图强"的改革精神,兵家"上兵伐谋"的战略思维,共同塑造了中华文化兼容并包的特质。明代王阳明在《传习录》中提出"知行合一",将儒家推向实践层面,这种思想在当代心性修养中仍具现实意义。儒释道的会通更催生了程朱理学、陆王心学等思想体系,形成独具东方特色的哲学传统。

二、璀璨夺目的文学星河

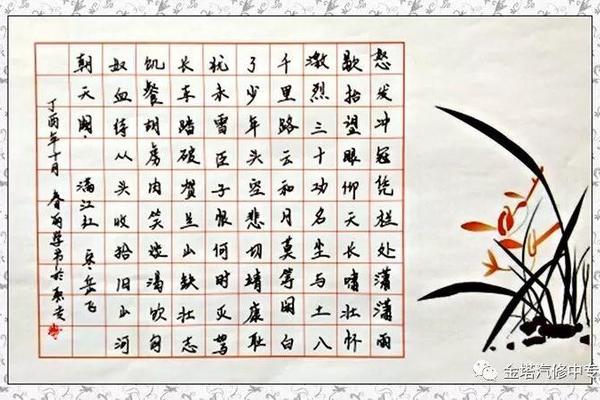

从《诗经》"关关雎鸠"的质朴吟唱,到屈原《离骚》"路漫漫其修远兮"的悲怆追问,中国文学开创了抒情言志的千年传统。唐诗宋词将汉语的音韵之美推向巅峰,李白"天生我材必有用"的豪放,杜甫"朱门酒肉臭"的沉郁,苏轼"大江东去"的旷达,构筑起民族情感的审美坐标。明清小说更将叙事艺术发展到新高度,《红楼梦》通过家族兴衰透视人性,被王国维誉为"悲剧中的悲剧",其文化百科全书式的书写至今令学者着迷。

戏曲艺术融合文学与表演,《西厢记》突破礼教束缚的爱情书写,《牡丹亭》"情不知所起,一往而深"的至情理想,在程式化的表演中传递着人性解放的呼声。这些作品不仅具有艺术价值,更是社会变迁的镜像——元杂剧的兴盛折射市民文化崛起,晚清小说批判现实主义的勃发预示时代变革。

三、鉴往知来的史鉴典籍

《尚书》保存着最早的政事文献,《春秋》开创微言大义的笔法,《史记》"究天人之际,通古今之变"的史家精神,确立了中国史学的纪实传统。编年体《资治通鉴》"鉴于往事,有资于治道",其以史为鉴的编纂思想影响东亚各国史学。这些史籍不仅是事实记录,更是价值判断的载体,司马迁为游侠立传突破正统史观,范晔在《后汉书》中首创《列女传》,都体现着史家的价值取向。

典章制度文献同样构成重要遗产,《唐律疏议》确立中华法系根基,《洗冤集录》开创法医学体系,《营造法式》记录宋代建筑规范。这些技术性典籍展现古代社会治理智慧,如《齐民要术》将农耕经验系统化,《本草纲目》建立药物分类体系,其科学思维至今令人惊叹。

四、传承创新的当代路径

在文化传播领域,《中华传统文化百部经典》工程精选101部典籍,由袁行霈领衔的学者团队进行现代诠释,截至2021年已完成50部出版。这种"激活经典"的尝试,使《孙子兵法》的管理智慧、《茶经》的生活美学得以融入现代语境。影视改编开辟新维度,《长安三万里》用动画再现唐诗意境,《封神》系列对神话进行现代重构,证明传统IP具有持续生命力。

数字化传播打破时空壁垒,故宫《石渠宝笈》绘画数字展让古画"动起来",敦煌研究院的虚拟洞窟使千里之外的观众沉浸式观赏壁画。国际传播中,《道德经》外译版本达500余种,孔子学院通过诗词吟诵、书法体验推动文化对话。这些实践提示我们:经典的当代转化需要创造性诠释,既要保持文化根性,又要契合现代审美。

站在文明传承的维度,中华经典既是需要守护的精神家园,更是面向未来的思想资源。建议建立跨学科研究机制,将文献学与人工智能结合,开发古籍智能标引系统;构建分级阅读体系,针对不同群体设计导读方案;加强国际汉学合作,建立多语种经典阐释平台。唯有让典籍中的智慧真正"活起来",才能使其成为构建人类命运共同体的文化纽带。