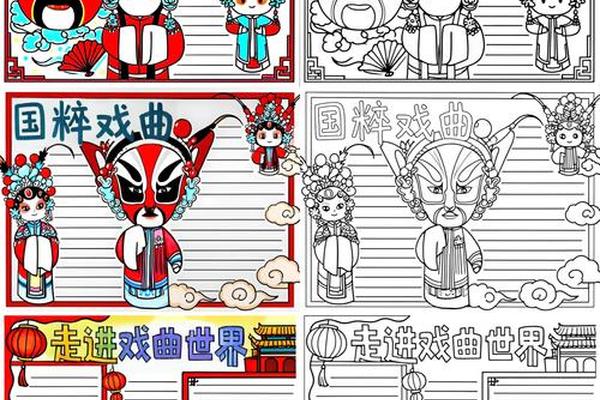

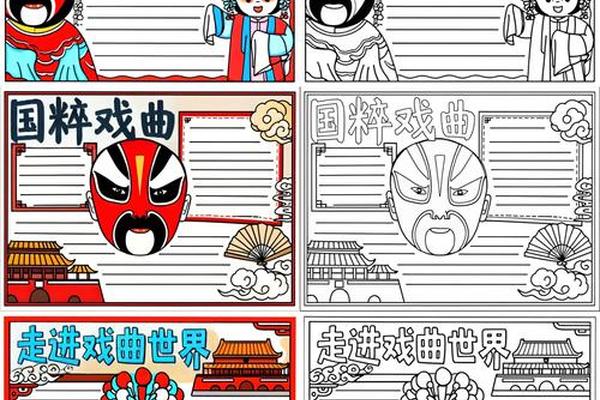

在数字媒介与传统文化交织的当代社会,手抄报作为一种兼具教育性与艺术性的载体,成为青少年认知戏曲文化的重要窗口。一张以戏曲为主题的纸页,不仅是色彩与线条的视觉盛宴,更承载着千年梨园文化的基因密码。通过构图设计、文字解说与符号象征的多元互动,这些手抄报如同微型文化展厅,将生旦净末丑的舞台美学转化为可触摸的传承图谱。

梨园密码:程式与虚拟的视觉转译

戏曲艺术的精髓在于其程式性与虚拟性,手抄报创作者常通过符号解构实现这一美学特征的视觉呈现。例如用波浪线勾勒水袖的飘逸轨迹,以几何色块表现脸谱的象征内涵——红脸关公的忠勇、白脸曹操的奸诈在色卡纸上获得新生。南京大学图书馆的古籍修复课程显示,学生通过亲手制作花草纸体验传统造纸工艺,这种触觉参与使他们对戏曲服饰的织物质感产生更深理解。

在版面设计中,时空压缩是最具挑战性的创作维度。某手抄报将《三岔口》的夜斗场景简化为黑白剪影,通过人物姿态的夸张变形传递黑暗中打斗的张力,这正是对戏曲虚拟性美学的致敬。而昆曲《牡丹亭》的游园场景,则被解构为折枝梅花与亭台飞檐的意象组合,契合了戏曲"一桌二椅"的写意精神。

校园实践:从静态展示到动态传承

陕西益海嘉里小学的案例极具启示性,学生们在观看秦腔《三娘教子》后,将现代家庭教育理念融入手抄报创作,使传统剧目焕发新意。这种"观看-思考-创作"的三维路径,突破了单向灌输的局限,形成文化理解的闭环。南京大学的劳育课堂更开创性地将古籍修复、雕版印刷等非遗技艺与戏曲元素结合,学生在制作线装书式手抄报时,实际触摸到传统文化生产的物质肌理。

数字化时代的传承呈现新样态。某校开展的"戏曲AR手抄报"项目,通过扫描纸质画面即可观看经典唱段,这种混合媒介实践使静态图文获得时空延展性。数据显示,采用多媒体融合创作的手抄报,学生对戏曲知识的记忆留存率提升37%,表明技术赋能可有效增强文化传播效能。

美学重构:传统符号的当代表达

当代手抄报设计者正进行着大胆的美学实验。在色彩运用方面,95后设计师将赛博朋克的荧光色系融入京剧脸谱,通过霓虹灯管效果的勾勒,使传统符号获得未来感。这种跨界并非简单的元素拼贴,如《霸王别姬》主题手抄报采用水墨晕染与数码像素的叠加,恰如其分地隐喻了传统文化在数字时代的生存状态。

版式设计则体现着文化认知的深层结构。某获奖作品以戏曲舞台的"出将入相"门为视觉框架,左侧陈列生旦净丑行当图解,右侧展示当代青年演员写真,形成传统与现代的时空对话。这种"框架叙事"手法,暗合戏曲文化承续的内在逻辑。

文化基因:从技艺传承到价值重塑

手抄报创作本质是文化基因的解码与编码过程。当学生临摹《天仙配》唱词时,不仅练习书法技艺,更在笔墨流转间体悟七仙女对自由恋爱的追求。浙江某中学开展的"戏曲手抄报研讨会",引导学生讨论《锁麟囊》中的慈善观念如何与现代公益精神对接,这种价值诠释使古老故事获得当代生命力。

在全球化语境下,手抄报成为文化对话的特殊场域。某国际学校制作的双语戏曲手抄报,用英文俳句翻译《牡丹亭》唱词,通过对比排版展现东西方诗歌美学的异同。这种跨文化转译并非消解传统,而是以新视角凸显戏曲艺术的普世价值。

戏曲文化手抄报的创作实践,实则是传统文化现代转型的微观镜像。它证明文化传承不仅需要博物馆式的保存,更要创造性的转化。未来研究可深入探讨数字孪生技术在手抄报设计中的应用,或建立戏曲元素数据库供学生调用组合。教育者应当意识到,每张手抄报都是青少年构建的文化认知图谱,当这些个体图谱相互联结,终将编织成戏曲文化传承的崭新网络。在这个意义上,方寸纸页间的丹青笔墨,正在书写着中华文明基因的当代续章。