汉字在甲骨上刻下第一个符号时,就注定了书法艺术将承载中华文明最深邃的精神密码。三千年来,从青铜器铭文到竹简帛书,从碑刻摩崖到宣纸素绢,这些浸透墨香的载体不仅记录着历史,更凝结着中华民族对宇宙规律的认知、对生命境界的追求。当卫夫人在《笔阵图》中论及"点如高山坠石,横若千里阵云",展现的正是中国人以笔墨参悟天道的独特思维方式。

道法自然的哲学映照

王羲之在兰亭曲水流觞间写就的"之"字,每个转折都暗合《周易》"曲成万物而不遗"的哲理。书法艺术从诞生之初就与道家"天人合一"思想深度交融,张怀瓘《书断》将书法创作比作"观物取象",强调"自然之妙有,非力运之能成"。宋代米芾提出的"八面出锋"理论,实质是将笔锋运动对应阴阳五行变化,使每个笔画都成为宇宙节律的微观呈现。

这种哲学投射在具体技法中形成独特审美体系。唐代孙过庭《书谱》揭示"初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正"的三重境界,恰与道家"大巧若拙"的辩证思维相呼应。明代董其昌以禅入书,提出"字须熟后生"的创作理念,正是对"道法自然"的深刻诠释。

秩序的美学重构

颜真卿《祭侄文稿》中顿挫的笔锋,将儒家忠孝转化为可视的视觉语言。书法艺术始终承载着"成教化,助人伦"的社会功能,《宣和书谱》记载汉代官府以书法优劣选拔官吏,使得"楷书"之"楷"与"楷模"之"楷"产生语义共生。清代包世臣在《艺舟双楫》中强调"中实之妙",实质是将儒家"中庸"思想转化为用笔的力学平衡。

这种建构在书体演变中尤为明显。秦代李斯创制小篆,"书同文"政策使文字成为维系庞大帝国的文化纽带。东汉《乙瑛碑》的隶书波磔,既保持官方文书庄重感,又通过"蚕头燕尾"的装饰性笔画展现人文温度。科举制度下的"馆阁体"书法,更是将儒家规范推向了极致化的形式表达。

心性修养的精神图谱

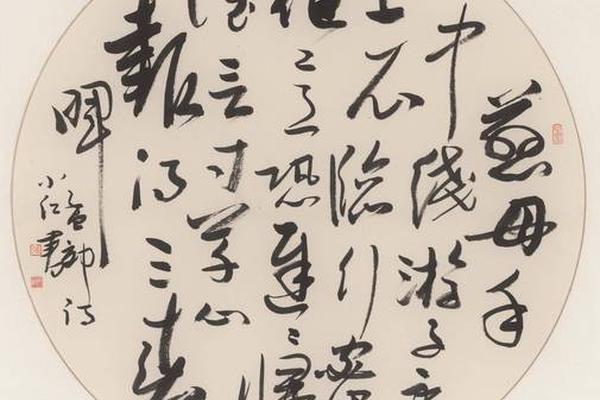

苏轼在《黄州寒食诗帖》中跌宕起伏的墨迹变化,实录了贬谪生涯中的心境流转。文人书法自晋代开始便成为士大夫"畅叙幽情"的重要载体,唐代张旭观公孙大娘舞剑器而悟草书,宋代黄庭坚"看船荡桨"得用笔之法,都在证明书法创作与主体精神的高度同构。元代赵孟頫提出"用笔千古不易"论,实则是将技法训练升华为心性修炼的永恒课题。

这种精神性在书法品评体系中形成独特维度。南朝袁昂《古今书评》用"谢家子弟,纵复不端正者,爽爽有一种风气"来比喻王献之书法,开创以人格喻书风的批评范式。清代刘熙载在《艺概》中直言"书,如也。如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已",将书品与人品的统一性推向理论高峰。

技艺传承的当代启示

在数字技术冲击传统文化的今天,故宫博物院运用3D扫描复原《快雪时晴帖》的墨色层次,揭示出古代笔法运动的微观奥秘。当代书法教育面临的挑战,恰如启功先生所言:"现在人学书法,最缺的不是技法,而是理解技法背后的文化基因。"东京国立博物馆藏王羲之《丧乱帖》的展出引发观展热潮,印证着书法艺术超越时空的精神感召力。

跨学科研究为书法传承开辟新路径。浙江大学艺术与考古学院通过眼动仪追踪书法欣赏时的视觉轨迹,发现传统"行气"理论与现代格式塔心理学存在惊人契合。这些探索不仅验证了古代书论的现代价值,更为构建中国特色的美育体系提供了实证支撑。

站在新的历史方位回望,书法艺术既是解码中华文明的基因图谱,也是连接传统与现代的精神桥梁。当我们在智能屏幕上书写电子签名时,那些潜藏在肌肉记忆中的提按转折,依然延续着古老文明的智慧密码。未来研究应当深入探讨书法美学原理在平面设计、人工智能等领域的转化应用,使这笔文化遗产在数字时代焕发新的生机。正如林散之晚年所言:"书法是中华文化的命脉所系,只要汉字不灭,笔墨精神必将永续流传。