围棋,作为东方智慧的结晶,承载着阴阳相生的宇宙观与进退博弈的处世哲学。在棋盘三百六十一个交叉点间,无数棋手以黑白子演绎着人类思维的极致,而吴清源的故事犹如星空中最璀璨的恒星,将竞技的锋芒与文化的深邃熔铸成传奇。这位跨越世纪的棋士,用百年人生在十九路棋盘上书写了超越胜负的精神史诗,他的存在本身便构成围棋文化中最摄人心魄的篇章。

天才少年的崛起之路

1914年出生于福州盐商世家的吴清源,命运早被刻上围棋的烙印。父亲吴毅从日本带回的棋谱,让七岁孩童在病榻上完成了最初的启蒙。当十一岁的他在北京中山公园来今雨轩连败福州名手林贻堂时,命运的齿轮已然转动——段祺瑞府邸每月一百银元的资助,不仅缓解了丧父后的家庭困顿,更将少年推向了历史的前台。

十四岁东渡日本的决定,在1928年的中国堪称惊世骇俗。濑越宪作看到少年与井上孝平五段的对局谱时惊叹其有“少年秀策之才”,这份超越国界的慧眼,使吴清源得以在东京火车站受到本因坊秀哉亲率棋士列队相迎的礼遇。当他在三段格考试中连胜秀哉、前田陈尔等强手时,日本棋界终于意识到:这个来自中国的少年,即将颠覆整个围棋世界的秩序。

十番棋时代的王者

1939年开启的镰仓十番棋,拉开了吴清源横扫日本棋坛的序幕。面对木谷实、桥本宇太郎、藤泽库之助等强敌,他以“悬崖上的白刃战”姿态将对手全部降格,十六年间十次十番棋全胜的战绩,创造了空前绝后的“吴清源时代”。其中1941年与雁金准一的较量,五战四胜迫使这位棋界耆宿主动退出;1955年对高川格的最终战,更将其从“本因坊”宝座击落,彻底终结了日本传统门阀对围棋的垄断。

这种在升降赛中展现的统治力,源自他对胜负本质的独特理解。武宫正树曾感叹:“我们现在的职业棋手光彩中,一半是托了吴先生之福。”赵治勋则形容其棋风“充满田径般的速度感”,在看似平静的布局中暗藏杀机。当其他棋手还在执着于局部得失时,吴清源早已在全局视野中完成了战略部署。

棋道与哲学的交融

吴清源的围棋早已超越技术层面,成为东方哲学的具象化表达。他提出的“中的精神”,强调在动态平衡中寻找“最善一手”,这种思想既包含儒家中庸之道,又暗合道家阴阳相生之理。金庸曾评价:“他的围棋把武功高手提升到了大宗师境界”,正是对其哲学化围棋的最佳注解。

晚年的“六合之棋”理论,更将这种思想推向极致。他认为理想的棋局应如六合宇宙般和谐,每个棋子都处在最恰当的位置。这种理念在AlphaGo时代得到惊人印证——人工智能的全局胜率判断,与吴清源七十年前提出的空间均衡理论呈现惊人相似。川端康成在《名人》中描绘的“兼具少女睿智与少僧品格”的弈者形象,恰是棋道与人格高度统一的见证。

争议与历史评价的双面性

在棋圣光环背后,吴清源的人生始终伴随着时代巨变的漩涡。1936年加入日本国籍的选择,1942年上海劳军事件引发的“文化汉奸”争议,成为缠绕其身的道德谜题。但值得注意的是,周恩来曾通过梅兰芳传递赞赏,蒋介石两次私邸接见,这些特殊历史情境中的复杂选择,恰折射出战乱年代知识分子的生存困境。

日本作家江崎诚致的评价颇具深意:“如果说现代棋手是一次元,道策是二次元,吴清源就是三次元。”这种超越民族与时代的艺术高度,使得对他的评价永远无法用简单是非框架界定。正如沈君山所言:“胜负只是吴先生世界的附带因素,他追求的是建立圆满调和之道。”

对现代围棋的深远影响

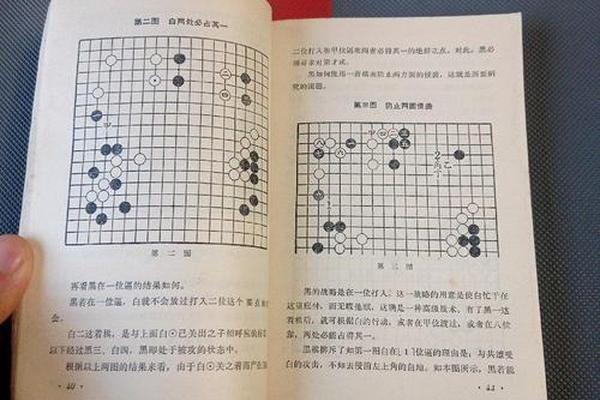

吴清源留下的遗产远不止于棋盘。他与木谷实共创的“新布局革命”,打破了“金角银边”的传统教条,解放了中腹的价值认知,直接催生了现代围棋的布局理论。其弟子林海峰、芮乃伟将这种创新精神延续,前者开创“二枚腰”棋风,后者成为首位女子九段,共同谱写着围棋发展的新篇章。

在人工智能时代回望,吴清源的棋理展现出惊人的前瞻性。李昌镐的官子革命、AlphaGo的全局判断,都能从其“六合之棋”中找到思想雏形。这位百岁棋士晚年仍坚持在《读卖新闻》发表自战解说,用跨越世纪的智慧架起了传统与未来的桥梁。

纵观吴清源的百年人生,既是个人与围棋的宿命纠缠,更是东方智慧在现代社会的精神投射。他的故事启示我们:真正的棋道不在胜负之间,而在对真理永不停歇的求索之中。当人工智能已能破解所有定式变化的今天,吴清源留下的哲学思考与文化基因,或许正是人类棋手面对数字文明时最珍贵的遗产。未来围棋史的研究,不仅需要技术层面的分析,更应深入挖掘其文化符号意义——在黑白交织的棋盘上,永远跃动着人类精神的璀璨光芒。