春回大地,万物复苏,清明作为二十四节气中唯一兼具节日属性的特殊存在,承载着中华民族对自然法则的敬畏与生命的思考。它既是农耕文明中“清洁明净”的物候信号,也是慎终追远的仪式,更是天人合一哲学观的文化实践。从《淮南子》记载的“斗指乙为清明”到杜牧笔下“路上行人欲断魂”的千年传诵,清明节始终在自然时序与人文情感的交织中,构建着中国人独特的时空认知体系。

二、起源与历史沿革

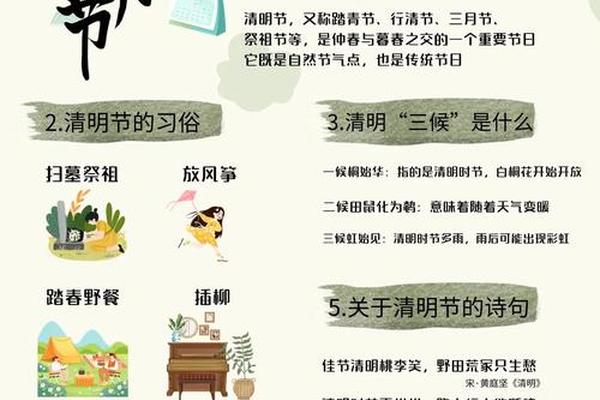

清明节的起源可追溯至周代帝王“墓祭”之礼,而作为节气则根植于上古农耕观测。西周《周礼》已设冢人专司公墓祭祀,汉代《汉书》记载严延年千里祭祖,说明墓祭礼俗的早期制度化。唐代是节日定型的关键期:唐玄宗将寒食扫墓纳入五礼,并放假三日,使民间墓祭获得官方认可;宋代寒食式微,清明融合踏青、插柳等上巳节俗,形成“哀乐相济”的文化特征。明清时期祭祖仪式趋于简化,民国时期植树节与清明节的短暂重叠,则体现了传统节俗与现代国家治理的互动。

三、习俗的多元表达

扫墓祭祖作为核心习俗,蕴含着“事死如生”的观。《清嘉录》记载的培土、献供、焚帛等流程,通过物质符号实现与先人的精神对话。而“纸钱飞作白蝴蝶”的意象,实为宗族共同体维系的文化纽带。踏青习俗则源自上古祓禊仪式,《论语》中“浴乎沂,风乎舞雩”的记载,展现了春嬉活动从祛灾祈福向审美游赏的功能转变。放风筝的“放晦气”巫术思维,插柳避邪的植物崇拜,以及荡秋千“半仙戏”的身体隐喻,共同构成节俗的象征系统。

四、食俗与自然节令

清明食俗是物候与的双重编码。青团以艾草汁染糯,既应合“青阳”时令,又暗含寒食遗风;山西子推燕面塑将忠孝精神物化为可触的饮食记忆。江南“清明螺赛肥鹅”的谚语,揭示出节气物产与饮食智慧的深度关联。而《月令七十二候集解》强调的“洁齐清明”,更将饮食禁忌与中医养生结合,如忌食竹笋防肝阳上亢,饮黄芩茶以祛湿。

五、文化融合与现代意义

当代清明节正经历着文化重构。民政部推行的“鲜花换纸钱”政策,使祭扫仪式从烟火弥漫转向静穆清新,2019年全国重点公墓鲜花使用率已达78%。云祭扫、VR墓园等数字化实践,既延续“慎终追远”的文化内核,又突破地理时空限制。而青少年通过制作柳编、绘制《清明上河图》数字长卷等活动,将传统文化转化为可体验的活态遗产。这种传统与现代的对话,印证了费孝通所言“文化自觉”的理论命题。

六、全球视野与未来启示

作为东亚文化圈共享的节日,越南清明节“寒食祭”保留着戴柳避鬼的古俗,韩国“省墓日”则发展出特有的五谷饭祭祀礼仪,这种在地化演变为文化传播研究提供典型案例。未来研究可深入探讨:数字技术如何重塑祭祀空间?生态殡葬理念如何与传统孝道协调?青少年参与路径如何创新?这些课题将推动清明节从“传统的发明”走向“创造性的转化”。

总结而言,清明节犹如一面多棱镜,折射出中国人对生命、自然与的复合认知。从《岁时百问》的物候观察到当代生态文明建设,从介子推传说的人文叙事到DNA族谱的科技溯源,这个穿越三千年的文化符号始终在变与不变中延续着文明基因。当我们以青团寄托思念,用代码重构仪式,实则在参与一场永不停歇的文化对话——关于如何铭记过去,如何安顿当下,又如何向未来致意。