2023年秋拍季,纽约佳士得大厅内,明代佚名《寒山雪霁图》以2.3亿美元落槌的瞬间,金槌声穿透时空,将世人的目光再次聚焦于传统艺术拍卖市场。这个延续三百余年的交易体系,既是艺术史的物质见证,也是资本流动的晴雨表。从伦敦苏富比的红木拍卖台到香港会议展览中心的数字大屏,传统艺术作品在全球化浪潮中构建着独特的价值坐标系。

文明载体的价值重构

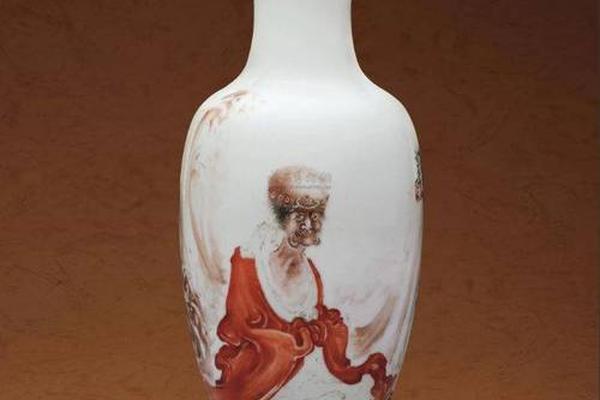

传统艺术作品在拍卖市场的每一次亮相,本质上都是文明价值的当代阐释。张大千泼彩山水在2016年香港苏富比创下的3.4亿港元记录,不仅印证了东方水墨的现代性转化,更揭示了艺术史叙事与市场估值间的隐秘关联。艺术史学家约翰·伯格在《观看之道》中指出:"拍卖行的估价师同时扮演着考古学家和预言家的双重角色。"这种双重性在北宋汝窑天青釉洗2017年创下的2.94亿港元成交价中得到完美诠释——器物本身的稀缺性与文化符号的象征意义共同构成了价值支点。

市场对艺术品的定价机制往往超越简单的供需关系。当2018年苏轼《木石图》以4.636亿港元刷新中国古代书画拍卖纪录时,竞拍者争夺的不仅是绢本上的笔墨痕迹,更是中国文人精神的物质载体。苏富比主席仇国仕曾坦言:"顶级艺术品的每次易主,都是文明密码的重新编译。

资本运作的精密齿轮

传统艺术拍卖市场已形成独特的金融生态系统。根据Artprice发布的《2022全球艺术市场报告》,中国书画板块过去十年年均复合增长率达17.3%,远超同期上证指数表现。这种超常收益背后,是复杂的资本运作机制在发挥作用。瑞士银行艺术投资部总监霍夫曼的研究显示,顶级艺术品与黄金的相关系数在近二十年从0.32上升至0.68,表明其避险属性日益增强。

市场流动性管理成为关键课题。佳士得推出的"第三方担保"制度,通过引入财务投资者为重要拍品提供底价保障,既化解了流拍风险,又创造出新型金融衍生品。这种创新在2022年达芬奇《救世主》4.5亿美元私洽交易中达到顶峰——作品尚未现身拍场便已完成资本闭环,彻底重构了传统交易模式。

科技浪潮下的范式革新

区块链技术正在重塑艺术拍卖的信任基础。2021年,北京保利首推书画数字孪生认证系统,将作品的流传记录、修复信息等600余项数据永久上链。这种技术迭代不仅解决了真伪鉴定的千古难题,更创造出"数字流传有序"的新价值维度。艺术科技专家玛丽娜·阿布拉莫维奇预言:"未来十年,没有区块链背书的艺术作品将失去40%的市场竞争力。

人工智能则颠覆了传统的价值发现机制。苏富比研发的Provenance AI系统,通过分析全球200万条拍卖数据,成功预测了2023年常玉《八尾金鱼》1.7亿港元的成交价,误差率仅3.2%。这种算法定价虽引发"机器是否懂得艺术"的争议,却客观提升了市场定价效率。

文明对话的隐形战场

拍卖槌的起落间,暗涌着文明话语权的较量。当南宋官窑十棱洗在2018年以2.388亿港元成就瓷器拍卖神话时,背后是亚洲藏家群体48%的竞价参与度。这种地域权力转移在佳士得2023年报中显露无疑:亚洲客户贡献了全球传统艺术板块62%的成交额。文化经济学家郑胜天指出:"拍卖行的区位选择本身就是文明坐标的位移,香港、上海拍场的崛起,标志着东方审美体系的当代觉醒。

跨文化阐释的复杂性始终存在。2022年伦敦邦瀚斯拍场上,齐白石《山水十二条屏》的英文图录将其比作"东方塞尚",这种类比虽有助于西方藏家理解,却也消解了中国文人画的独特哲学。如何在全球化传播中保持艺术本真性,成为市场参与者面临的文化命题。

未来市场的多维图景

站在数字文明的门槛上,传统艺术拍卖正经历基因重组。虚拟现实技术使跨地域同步竞投成为常态,2023年佳士得元宇宙拍场已贡献18%的成交额。新兴的碎片化所有权模式,让普通投资者也能参与顶级艺术品投资,这种民主化进程正在改写市场参与规则。艺术市场分析师克莱尔·麦克安德鲁预测:"到2030年,30%的传统艺术交易将通过智能合约自动执行。

但技术狂欢不能掩盖本质追问。当元代青花罐的碳十四检测数据比笔墨韵味更影响估价时,我们是否正在消解艺术最本真的价值?这个哈贝马斯式的现代性难题,或许正是传统艺术拍卖留给数字时代的最深刻拷问。

在资本与文明的双螺旋中,传统艺术拍卖市场持续演绎着"定价人类精神"的现代神话。从威尼斯商人时代的密室交易到量子计算机辅助的智能竞价,这个古老行业始终保持着自我更新的生命力。未来的研究或许应该更多关注新兴市场国家的定价权形成机制,以及数字确权技术对艺术本质的重新定义。当明代黄花梨交椅与NFT数字证书共同出现在拍卖图录时,我们看到的不仅是技术的胜利,更是人类对美的永恒追逐。