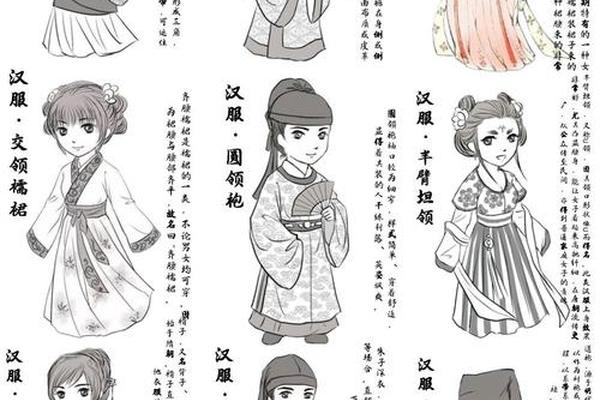

汉服作为中华文明的重要物质载体,其形制体系凝聚着"天人合一"的哲学智慧。从《礼记》记载的"深衣"到《后汉书》所述的"袍衫",每个历史时期的服饰演变都映射着社会结构与文化观念的变迁。衣裳制作为最古老的形制,以"上衣下裳"的二元结构象征天圆地方,如马王堆汉墓出土的直裾袍下摆呈现梯形设计,正是对"天圆地方"宇宙观的具象表达。深衣制则将天地意象收束于一体,东汉郑玄在《三礼图》中强调其"被体深邃"的礼仪功能,衣袖与衣领的弧度暗合"圆以象德"的儒家。

这些形制并非简单的衣物结构,更承载着社会。周代冠服制度将十二章纹融入冕服,玄衣纁裳的配色对应阴阳五行;唐代圆领袍衫的束腰设计,通过蹀躞带悬挂的七事(算袋、刀子等)彰显官员品级。日本学者周星在《汉服运动》中指出,这种"衣冠载道"的特征使汉服成为"行走的礼制教科书",每个褶皱都沉淀着文明的密码。

二、纹饰密码:经纬之间的文明图谱

汉服纹样如同镌刻在丝绸上的史诗,明代《天水冰山录》记载的织金妆花工艺,能在方寸之间织入上百种纹样。云雷纹的连续回旋暗合《周易》"周而复始"的循环观,唐代宝相花的层叠结构则借鉴佛教曼陀罗的宇宙图示。考古发现证实,长沙马王堆汉墓的乘云绣纹样,其卷云纹的走向与二十八宿星图存在对应关系,印证了《考工记》"观象制衣"的记载。

色彩体系更构建着独特的符号语言。周代"五正色"制度将青赤黄白黑与五行方位对应,唐代三品以上官员的紫色官服取自"紫微垣"的天象崇拜。这种色彩哲学甚至影响了东亚服饰文化,韩国学者李御宁在《衣服的哲学》中承认,韩服中的"唐衣"青色镶边正是承袭了唐代"青衿"的士人身份标识。而明代定陵出土的十二章纹缂丝龙袍,金线与孔雀羽线的交替使用,创造了阳光下"移步换色"的视觉奇迹。

三、礼仪经纬:服饰制度的建构

《周礼·春官》系统记载的"五礼八纲",将服饰制度纳入国家治理体系。冠礼中三次加冠的缁布冠、皮弁、爵弁,分别对应士人"治人""事君""祭祀"的三重责任。这种"衣冠治国"的理念在宋代达到顶峰,《宋史·舆服志》记载的"方心曲领"设计,通过颈间的白玉环约束官员举止,使其保持"中正平和"的仪态。

礼仪服饰的细节设计充满智慧。汉代曲裾深衣的"续衽钩边"需绕体三周半,这种结构迫使穿着者以小步缓行的"趋步"移动,自然形成庄重的仪态。唐代女子襦裙的高腰设计,通过视觉比例塑造"窈窕淑女"的审美范式,而披帛的六米长度要求,则训练着女性的空间感知能力。人类学家张跣指出,这种"服饰规训"比文字训诫更具渗透力,在潜移默化中完成文明教化。

四、当代重构:传统服饰的现代转译

21世纪的汉服运动经历了三次范式转换:2003-2010年的"考据复原期"注重文物复刻,2011-2018年的"形制争论期"聚焦历史正源,2019年至今进入"创意转化期"。年轻设计师创造的"汉洋折衷"风格,将马面裙与西式剪裁结合,苏州博物馆联名款真丝提花外套,在保留直领对襟形制的采用激光切割技术呈现《平江图》纹样。这种创新并非简单的元素拼贴,北京服装学院杨娜团队通过3D建模发现,改良后的交领右衽角度从传统的120度调整为95度,更符合现代人体工学。

日常化实践则推动着文化活化。深圳"汉服地铁快闪"活动中,参与者将蔽膝改造成多功能收纳袋;杭州亚运会的志愿者制服,在立领设计中融入西湖水波纹。这种创造性转化印证了费孝通"文化自觉"理论——当传统不再是沉重的包袱,而成为创新的资源,文化才能真正获得生命力。

文明新装:走向未来的文化自觉

汉服文化的现代复兴,本质是工业文明时代的精神寻根。从形制体系的文化编码到纹饰美学的当代转译,每个层面都彰显着传统智慧的现实价值。当前研究亟需突破两大瓶颈:在技术层面,建立涵盖2000余种历史服饰的数字化基因库;在理论层面,构建跨学科的"服饰人类学"研究范式。未来方向或许在于,将AR技术应用于虚拟试衣系统,让《东京梦华录》中的百工服饰在现代街头获得数字重生,使传统文化在虚实交融中完成创造性转化。当我们重新系上衣带时,系住的不仅是布料经纬,更是文明传承的千年薪火。