在华夏大地的褶皱里,农耕文明如同流淌的黄河水,滋养着五千年的文明根系。从河姆渡的稻谷遗存到半坡的粟米窖藏,从《诗经》中“七月流火,九月授衣”的农事吟唱到《齐民要术》里的精耕细作,农耕文化不仅是物质生产的基石,更塑造了中国人“天人合一”的哲学观与“耕读传家”的精神谱系。今天,当孩子们用彩笔勾勒出耕牛犁地的场景,用文字记录二十四节气的智慧时,他们正以手抄报为媒介,触摸着文明最本真的脉络。

这种文化载体之所以历久弥新,源于其承载的双重价值:既是对“春种一粒粟”的具象表达,又是对“粒粒皆辛苦”的精神传承。陕西和林格尔剪纸中牛耕田的线条、山东巨幅丰收剪纸的构图,无不印证着农耕美学早已融入民族基因。而昌邑市十字路小学将节气课程与劳动教育结合的教学实践,更凸显了农耕文化在现代教育中的鲜活生命力。

二、手抄报中的美学密码

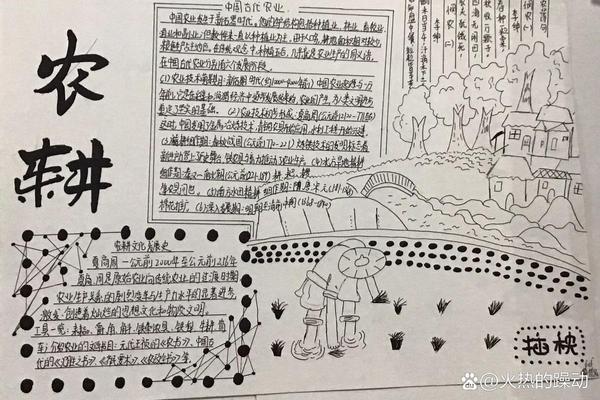

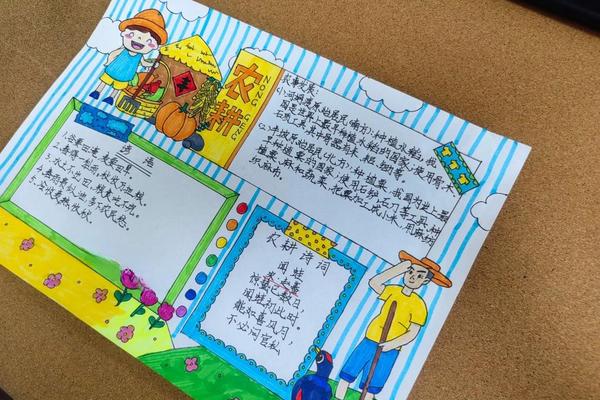

一幅优秀的农耕主题手抄报,是色彩、构图与意象的和谐交响。深棕与墨绿的主色调,暗示着土地的厚重与秧苗的生机;点缀其间的金黄麦穗与红色绶带,则隐喻着丰收的喜悦。网页展示的《小满农耕文化》手抄报中,耕牛与梯田的层叠线条,恰似《耕织图》的现代转译,而“芒种收麦”的插画动态,则暗合《天工开物》中“麦秋至,刈获如云”的意境。

工具的选择同样充满匠心。水性笔勾勒的田埂边界,彩铅晕染的朝霞暮霭,卡纸剪贴的立体谷仓,这些技法不仅呼应着传统农具的质朴美学,更通过“做中学”的过程,让儿童理解“工欲善其事,必先利其器”的古老智慧。浙江某校学生用马克笔绘制的《世界粮食日》手抄报,将粮仓与二维码结合的设计,正是传统与现代对话的生动例证。

三、教育场域的文化再生

当城市儿童在电子屏幕前“五谷不分”时,农耕手抄报成为了解土地的重要窗口。潍坊十字路小学开发的“劳谦君子六阶清单”,通过60项农事任务,让学生在绘制插秧流程图、设计农具演变时间轴的过程中,建立起“谁知盘中餐”的认知坐标。这种实践印证了白馥兰的论断:中国农业不仅是经济活动,更是教化的载体。

更具深意的是文化认同的建构。炎帝神农氏教民稼穑的神话,通过手抄报中的图腾化呈现,将“农业始祖”从历史传说转化为文化符号;《马头娘》蚕神故事的图文演绎,则让丝绸之路的文明密码变得可触可感。在陕西某校的实践案例中,学生通过对比原始石犁与现代收割机的差异,既领悟了技术革新,也体会到“耕读传家”的精神延续。

四、面向未来的传承创新

数字化浪潮正在重塑文化传播形态。某地学校将AR技术融入《二十四节气》手抄报,扫描画面即可观看三维农事演示;北京某博物馆开发的“可食用手抄报”,用糯米纸印刷、种子嵌贴的方式,让文化传播与生态教育合二为一。这些创新并非对传统的背离,而是“苟日新,日日新”的现代诠释。

社区参与的深度拓展提供了新可能。成都某社区组织的“阳台农场手抄报大赛”,鼓励居民将种菜实践转化为艺术创作;云南梯田区的“农时黑板报”项目,让留守儿童用图画记录祖辈的耕作智慧,形成流动的“乡土档案库”。这些实践提示我们:农耕文化的生命力,在于从书斋走向田野,从静态展示转向动态参与。

在深耕与远眺之间

从仰韶文化陶器上的稻纹,到今日儿童笔端的农耕手抄报,中华文明始终在土地里寻找答案。当我们在手抄报上描绘“牛耕春田”时,不仅是在复刻祖先的生存智慧,更是在书写“何以中国”的文化密码。未来的传承之路,或许需要更多跨界融合——让农学家为手抄报提供科学注脚,让艺术家将剪纸语言转化为现代设计,让教育家构建覆盖城乡的农耕美育网络。惟其如此,才能让古老的农耕文化,在新时代的土壤里结出更丰硕的文明之果。