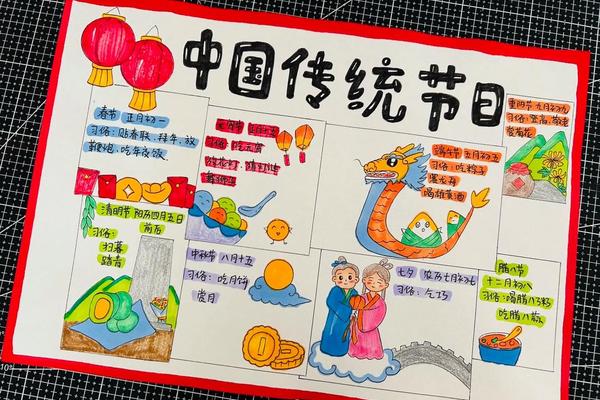

在五千年文明长河中,中国传统节日如明珠般镶嵌在时光的经纬线上,承载着中华民族对自然规律的敬畏、对生命价值的思考和对精神家园的守护。从春节辞旧迎新的爆竹声到中秋团圆的明月光,从清明踏青的纸鸢到端午竞渡的龙舟,这些穿越时空的仪式不仅是文化基因的载体,更是民族集体记忆的活态呈现。当代学者苗瑞丹指出,传统节日蕴含着"天人合一"的宇宙观和"慎终追远"的生命观,构成了中华文明独特的时空坐标体系。

文化内涵的多维表达

中国传统节日植根于农耕文明的土壤,形成了独特的自然观与生命哲学。春节的守岁习俗源于上古时期的"逐除"仪式,《荆楚岁时记》记载的"庭前爆竹,以辟山臊恶鬼",体现了先民对自然规律的敬畏与顺应。清明踏青插柳的习俗,则完美展现了"天人感应"的哲学思想,柳枝的萌芽象征着生命轮回,扫墓祭祖与春游赏景的融合,将死亡与新生辩证统一。

这些节日更是道德的具象化载体。中秋的月饼不仅是食物,更是"月圆人圆"的象征,宋代《东京梦华录》记载的"中秋夜,贵家结饰台榭,民间争占酒楼玩月",展现了家族向社会的延伸。重阳登高佩茱萸的习俗,从《西京杂记》"九月九日,佩茱萸,食蓬饵,饮菊花酒"的记载,演变为现代社会的敬老爱老主题,完成了传统道德向现代价值的创造性转化。

在生命关怀层面,端午节的雄黄酒与艾草蕴含着古人防疫祛病的智慧,明代《帝京景物略》记载的"五月五日,渍酒以菖蒲,插艾叶于户",体现了对生命健康的重视。腊八节的"七宝五味粥"则将农耕文明的丰收智慧转化为养生之道,形成独特的食疗文化体系。

社会功能的现代转型

传统节日在当代社会焕发新活力,成为社区文化建设的重要载体。北京师范大学萧放教授提出的"修复与变革有价值的传统节俗",在各地实践中得到印证。广州的"波罗诞"庙会融入非遗展示,苏州的寒山寺除夕钟声结合灯光秀,传统节庆通过现代技术手段实现文化再生产,形成"旧瓶装新酒"的创新模式。

这些转型深刻影响着价值认同的构建。春节期间的网络拜年红包突破地域限制,清明"云祭扫"实现慎终追远的现代表达,端午龙舟赛事成为国际文化交流平台。数据显示,2024年中秋期间各大电商平台月饼销售额突破200亿元,其中非遗工艺月饼占比达35%,折射出传统文化与现代消费的深度融合。

在全球文化博弈中,传统节日成为彰显文化自信的战略资源。从纽约时代广场的春节倒计时到巴黎圣母院的元宵灯会,世界范围内500多座城市举办的春节庆祝活动,印证了费孝通"各美其美,美美与共"的文化共生理念。这种文化输出不是简单的符号移植,而是通过节庆仪式实现价值理念的深层对话。

传承与创新的辩证统一

当前节日文化传承面临双重挑战:一方面年轻群体对传统习俗认知度下降,某高校调查显示00后能完整说出"二十四节气"的不足30%;另一方面商业化运作导致文化内涵稀释,某些景区将祭孔大典异化为表演项目。这些现象警示我们,传承不是博物馆式的封存,而是活态化的再生产。

创新路径需要把握传统内核与现代形式的平衡。故宫博物院推出的"数字灯会"项目,运用VR技术还原《清明上河图》中的汴京灯市,使历史场景获得沉浸式体验。成都的"诗歌清明"活动将古典诗词与现代民谣结合,创造出符合青年审美的文化产品。这些实践验证了文化学者提出的"创造性转化"理论,即在保持文化基因的前提下实现现代表达。

未来的传承需要构建多元主体参与机制。层面应完善非遗保护法规,如2024年新修订的《非物质文化遗产法》新增节日文化生态保护区条款;教育系统需加强校本课程开发,某省编写的《我们的节日》教材已覆盖2000所学校;企业界可通过文创产品研发实现文化价值转化,某老字号企业开发的二十四节气美食盲盒年销售额破亿。

文明对话的时代使命

站在文明互鉴的历史方位,中国传统节日文化既需要守护精神内核,又要具备世界视野。当迪拜哈利法塔点亮中国红,当里约热内卢的端午龙舟赛吸引十万观众,这些跨越文化的共鸣证明:真正的人文价值具有穿透时空的力量。未来的研究应着重于节日文化的话语体系构建,探索传统元素在国际传播中的符号转化规律,同时加强数字技术赋能下的活态传承模式创新。唯有如此,才能让古老的文化基因在新时代绽放出永恒的生命力。