中华文明五千年的沉淀,赋予姓名远超符号意义的厚重内涵。从甲骨文中"名"字由"夕"与"口"组合的会意结构,到《周礼》记载的"三月命名"制度,古代命名始终与天地人伦紧密相连。周代形成的"五原则"——信、义、象、假、类,如《左传》记载申繻为鲁桓公之子取名时提出的"不以国,不以官,不以山川"等准则,既体现对自然万物的敬畏,也暗含规避政治风险的智慧。汉代单字名的盛行,折射出儒家"二名非礼"的礼制观念,班固、司马迁等史家皆以单字立世,这种简约之美至今仍在王菲、李健等现代姓名中延续。

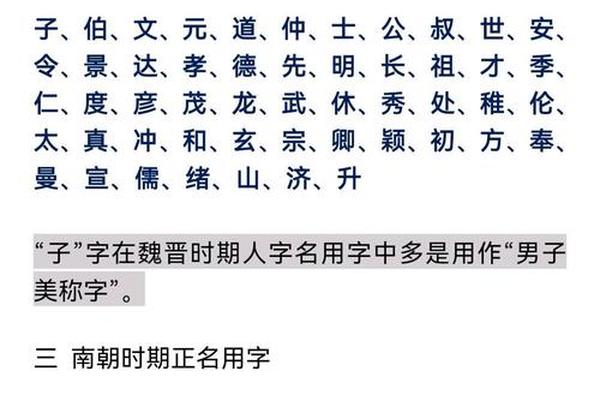

魏晋时期的文化交融催生了独特的命名风尚。王羲之家族"之"字辈的绵延,不仅是五斗米道信仰的标识,更成为士族阶层的文化暗语。谢道韫"未若柳絮因风起"的典故,让"咏絮"成为才女的代称,这种将文学意象融入姓名的做法,在曹雪芹笔下的林黛玉、薛宝钗等人名中得到跨时空呼应。唐宋之际,随着科举制度完善,"德""仁""礼"等儒家核心价值成为姓名高频字,《全唐诗》中带"文""明""清"字的人名占比达23%,形成特有的时代印记。

二、典籍宝库里的姓名字典

《诗经》作为最早的诗歌总集,其"美目清兮"的意境催生了"美清"等现代姓名,而"徽音""柔嘉"等出自《大雅》的词汇,既保留着青铜器铭文般的庄重,又兼具现代审美的灵动。《楚辞》的浪漫主义传统,则孕育出"怀信""宝璐"等充满哲学意蕴的姓名,屈原笔下"路漫漫其修远兮"的求索精神,在"修远""求索"等现代姓名中得到永生。

四书五经的智慧结晶,为姓名注入修身齐家的文化基因。《大学》"明明德"的教诲转化为"明德书院"的教育品牌,"知止而后有定"的哲理凝练为"知止""定安"等充满禅意的姓名。《周易》阴阳平衡的宇宙观,则催生"刚柔""乾坤"等对立统一的美名,蒋介石名中正、字介石的典故,正是对《易经》"介于石,不终日"爻辞的完美诠释。

三、符号系统中的文化基因

自然意象在姓名中的运用堪称东方美学的绝唱。"月胧"取自纳兰词"更无人处月胧明",将月色朦胧的意境转化为空灵之名;"雨棠"源自"海棠未雨,梨花先雪",让植物意象承载季节流转的诗意。道德符号的植入则体现着价值传承,"毅雄"出自《九歌》"魂魄毅兮为鬼雄",将楚文化的刚烈注入姓名;"诚素"来自《洛神赋》"愿诚素之先达",将真诚品性镌刻为生命印记。

五行学说与八字命理的融合,形成独特的姓名哲学。宋代《三命通会》确立的"五行补缺"理论,使"浩然""润之"等暗含水德的名字盛行,这种天人感应的思维,至今仍在港台地区"算笔画""定五行"的命名习俗中延续。王莽新政时期推行的"双名复古运动",虽因政治因素失败,却为后世复姓创新提供了历史镜鉴。

四、传统与创新的平衡之道

在规避"梓涵""子轩"等重名陷阱时,典籍中的冷门佳字提供新思路。《尔雅》记载的"其子在梅",让"在梅"成为别致女名;《淮南子》"冯虚御风"的典故,使"冯虚"兼具历史感与现代性。音形义的黄金三角法则要求姓名朗朗上口,如"清扬"出自《诗经》"有美一人,清扬婉兮",既符合现代发音习惯,又保留古典韵律。

跨文化语境下的创新尝试正在打破传统边界。中法混血儿"文茵"(法文名Claire),既取《秦风》"文茵畅毂"的典雅,又实现双语谐音;科技家族为AI助手命名"格物",既承《大学》"致知在格物"的治学精神,又契合人工智能的探索本质。这种传统基因的现代表达,在李子柒的本名"李佳佳"与艺名形成的文化张力中尤为凸显。

五、未来星途的文明印记

在全球化浪潮中,古典姓名正在经历创造性转化。故宫文创推出的"璎珞""延禧"系列汉服名,将宫廷美学转化为现代时尚符号;敦煌研究院的"飞天""九色鹿"IP命名,让壁画故事重获新生。元宇宙时代的虚拟身份命名,更需要汲取"太初""未央"等传统哲学概念,在数字世界中延续文明基因。

姓名学的跨学科研究为传统文化注入新活力。清华大学姓名大数据实验室通过AI分析10亿姓名样本,发现"梓"字在2010-2020年间使用率增长380%,这种量化研究为文化传播提供科学依据。未来,依托区块链技术的数字家谱,或将实现"姓名字辈"的智能生成,让《颜氏家训》倡导的"世代排名"传统在数字时代焕发新生。

从甲骨卜辞到智能算法,姓名始终是文明传承的活化石。当我们在新生儿出生证明上写下"知微""见远"等名字时,不仅延续着《周易》"知微知彰"的古老智慧,更是在为人类文明共同体书写新的文化基因。这种跨越时空的命名艺术,恰如《文心雕龙》所言:"文变染乎世情,兴废系乎时序",在传统与现代的对话中,每个姓名都是文明长河中的璀璨星辰。