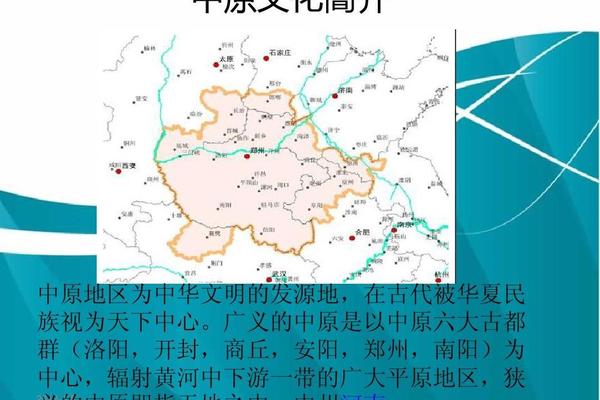

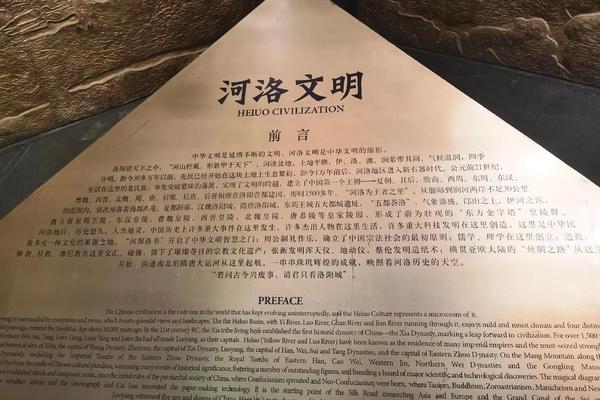

奔腾的黄河水滋养着广袤的中原大地,这里不仅是华夏先民最早点燃农耕文明火种的土地,更是中华文明五千年未曾断裂的精神原乡。从裴李岗文化的原始聚落到二里头王朝都城的巍峨宫城,从甲骨文的刻痕到《诗经》的吟咏,中原文化以其根源性、包容性与辐射力,构建起中华文明最核心的基因图谱。这片土地上,每一次考古发现的陶片都镌刻着文明的密码,每一座古城遗址都见证着多元一体的文化融合。

文明起源的核心地位

考古发现揭示,中原地区在新石器时代已展现出文明先导性。距今9000年的裴李岗文化遗址中,半地穴式房屋与粟作农业遗迹,标志着中原率先跨入定居农业社会;仰韶文化彩陶的几何纹饰跨越黄河、长江流域,形成史前第一次文化大整合,其辐射范围北抵阴山、南越长江,彩陶器物的标准化生产更暗示着早期社会组织的复杂性。尤为重要的是,巩义双槐树遗址三重环壕与中轴线建筑群的确立,呈现出5300年前中原古国文明的成熟形态,这种规制直接影响了后世都城营建制度。

夏商周三代的确立进一步巩固了中原的文明核心地位。二里头遗址10万平方米宫城的发现,不仅印证了“择中立宫”的都城规划理念,其青铜爵、绿松石龙形器等礼器的系统化使用,更开创了华夏礼乐制度的先河。商代甲骨文的成熟文字体系与殷墟青铜器的精湛工艺,使得中原成为东亚青铜文明的技术传播中心,三星堆遗址出土的牙璋、铜尊等器物,正是中原礼制向长江流域渗透的实证。

思想体系的奠基性作用

中原大地孕育了中华文明最核心的思想体系。老子在周口著《道德经》,庄子于民权寓哲理于寓言,墨子在鲁山构建兼爱非攻的理论,这些思想家的智慧结晶奠定了中国哲学的根基。周公在洛阳制礼作乐,将血缘升华为国家制度,孔子虽生于鲁却祖籍商丘,其周游列国的主要活动区域皆在中原,儒家“仁政”思想在此获得实践场域。

文字的创造与革新更彰显中原的文化创造力。安阳殷墟甲骨文是汉字体系成型的标志,漯河人许慎著《说文解字》首创汉字构造理论,北宋开封诞生的活字印刷与标准化宋体字,使知识传播产生革命性突破。这种文化基因的延续性,从商代甲骨占卜到汉代经学阐释,再到程朱理学在嵩阳书院的传承,形成独特的思想谱系。

文化交融的枢纽功能

中原地区自古就是多元文化碰撞融合的熔炉。仰韶文化庙底沟类型彩陶纹饰中,既包含东方大汶口文化的陶鼎元素,又吸纳北方红山文化的玉器造型,形成“花瓣纹”这一跨地域文化符号。二里头遗址出土的绿松石铜牌饰,其原料来自西域,工艺借鉴长江流域,纹样融合兽面与几何图案,最终成为夏王朝礼制的物质载体,这种“汇聚—融合—辐射”模式成为中华文明开放包容特质的缩影。

佛教传入后的本土化过程尤具代表性。洛阳白马寺作为佛教首传之地,将印度佛学与中原玄学结合,催生出禅宗这一最具中国特色的佛教流派。龙门石窟的造像艺术中,佛陀面容逐渐从犍陀罗风格转向中原审美,飞天衣袂飘逸如吴道子笔触,这种文化调适使外来宗教深度融入中华文化肌理。

历史传承的连续性特征

从夏都二里头到商代郑州商城,从东周王城到汉魏洛阳城,中原都城遗址的时空分布构成完整的文明链条。二里岗文化夯土城墙的工程技术被商代沿用,周代洛邑“天下之中”的定位理念直接影响秦汉都城规划,这种制度文化的连续性,使《周礼·考工记》的城市设计原则贯穿三千年。

姓氏文化与根亲认同强化了文明传承的血脉纽带。当今中国300大姓中171个起源于河南,客家族谱中“光州固始”的集体记忆,以及全球1.2亿华人到淮阳太昊陵寻根祭祖的传统,凸显出中原作为民族精神原乡的文化凝聚力。这种基于共同祖先崇拜的文化认同,成为中华民族多元一体格局的情感基础。

文明基因的当代启示

中原文化的演进历程揭示:文明的生命力源于核心价值的坚守与创新能力的保持。二里头礼器制度对多元文化要素的创造性转化,唐宋时期儒释道的思想融合,都为当代文化创新提供历史镜鉴。当前的中原经济区建设,亟需将二里头遗址、殷墟等文化遗产转化为文化资本,通过数字技术重现《清明上河图》中的城市肌理,让考古遗址公园成为传统文化现代表达的空间载体。

未来的研究应更关注微观文化因子的传播机制,如裴李岗粟作农业技术扩散路径,或宋代中原移民对客家建筑形制的影响。借助分子人类学与GIS空间分析,可深入揭示文化交融的地理过程。在全球化背景下,中原文化“和而不同”的智慧,将为人类文明交流提供东方方案。

黄河依旧奔流不息,中原文化的基因密码早已融入中华民族的精神血脉。从史前聚落的星火到现代城市的霓虹,这片土地始终在继承与创新中书写文明传奇。当二里头的绿松石龙与殷墟的甲骨文在博物馆中苏醒,它们诉说的不仅是过往的辉煌,更是文明永续发展的可能。