在传统文化复兴与国潮兴起的双重推动下,汉服体验馆逐渐从小众文化圈层走向大众消费市场。这类空间不仅通过服饰租赁、妆造服务满足人们对古风审美的追求,更以场景化体验为载体,构建起连接历史与当下的文化桥梁。从西湖畔的宋代建筑改造馆到博物馆内的沉浸式展厅,汉服体验馆通过多元服务模式,让传统文化以更鲜活的方式融入现代生活。而其收费标准则呈现出分层化特征,既包含基础消费的普惠性,也延伸出高端定制的文化溢价,折射出市场对传统美学价值的重新定义。

文化传播与场景重构

汉服体验馆的核心价值在于突破单纯服饰展示的局限,构建文化叙事的立体空间。如中国工艺美术馆汉服体验中心将服饰与玉器、织绣等非遗技艺结合,推出六大主题摄影服务,让游客在试穿明代襦裙时,同步接触茶道、书画等传统文化元素。这类空间通过历史场景的复原与解构,使汉服成为文化解码的钥匙——杭州西湖汉服馆的设计团队通过“古风很潮”理念,在仿宋建筑中融入镜面、铝合金等现代材质,既保留传统形制又呼应年轻群体的审美偏好。

场景重构还体现在时空维度的突破上。长春“汉服长春”社团将汉服走秀活动延伸至商场、社区,甚至开发出“执礼喜娘”等职业化服务,将传统文化符号嵌入婚庆、节庆等现代生活场景。这种跨界融合使汉服体验馆成为文化传播的动态场域,既满足游客的拍照需求,又通过参与式体验深化其对传统礼仪、工艺的认知。

分层服务体系构建

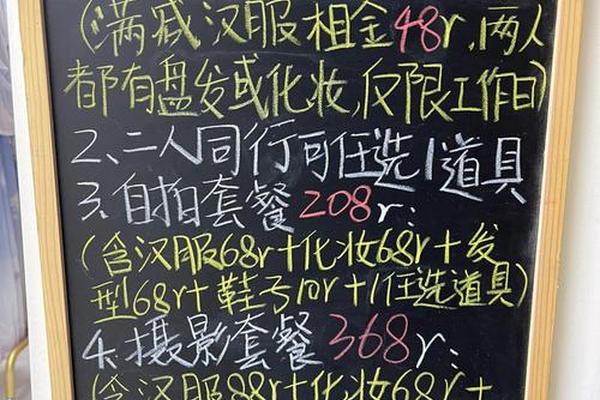

当前汉服体验馆已形成阶梯式服务体系。基础层以服装租赁为主,价格集中在50-270元/天,如金华星空艺术馆提供35元汉服体验票,覆盖学生、儿童等客群。进阶服务则整合妆造、摄影等增值项目,广州国韵汉服馆的“自拍套餐”包含精致妆造与道具租赁,定价198元,而包含专业摄影的套餐可达666元双人价。高端定制服务更注重文化附加价值,北京某体验馆推出的1398元旅拍套餐,通过专业灯光、场景设计再现历史情境,满足深度文化体验需求。

收费差异源于服务深度与资源投入。妆造环节需专业化妆师耗时40-90分钟,使用定制发饰与复原妆容,如西安某馆根据唐俑文物设计花钿样式,单次妆造成本占比达30%。场景搭建方面,杭州汉服馆通过隐藏式收纳系统将16.5㎡空间利用率提升200%,其精密设计带来的空间溢价反映在日均500元的高客单价中。

商业模式创新探索

汉服体验馆正从单一租赁向复合业态演进。普陀明熙汉服馆通过昆曲沙龙、非遗手作等活动,将30%的客流转化为文化课程学员,衍生出教育板块收入。部分场馆与学校、景区形成联动,如成都某体验馆为社团活动提供批量租赁,单次服务创收超万元。数字化运营也成为盈利增长点,金华星空馆开发AR试衣系统,线上预约量提升45%,并通过短视频平台实现二次传播。

在成本控制方面,杭州达哉文化采用“分时利用”策略,将展厅转化为预约制体验空间,使坪效达到传统店铺的3倍。而卫生管理成为行业痛点,北京某馆每日投入200元进行专业消毒,采用独立包装鞋袜、紫外线杀菌设备,将复购率提升至38%,证明标准化服务流程对品牌溢价的关键作用。

文化认同与消费逻辑

消费者行为研究显示,78%的非汉服爱好者选择体验馆源于“文化好奇”,而资深“同袍”更关注服饰形制准确性。这种差异促使场馆采取差异化策略:面向大众的杭州西湖馆简化穿戴流程,提供二维码扫码获取服饰文化解说;而长春汉服文化馆设立专家咨询台,为爱好者提供历代形制考证服务。价格敏感度调查表明,消费者愿意为文化附加值支付30%-50%溢价,如北京某馆推出的《千里江山图》主题拍摄套餐,尽管单价达888元,仍占据25%的营收比重。

社会心理学视角下,汉服体验本质是身份建构的过程。小红书用户“邂逅汉服”笔记显示,87%的体验者通过社交媒体分享获得文化认同感,这种“数字仪式”反向推动场馆提升场景美学水平。而外国游客占比提升(中国工艺美术馆试营业首日接待6名外籍体验者),则要求场馆在服务设计中融入跨文化阐释体系。

作为传统文化与现代商业的结合体,汉服体验馆通过空间叙事重构文化记忆,其分层收费体系既反映市场需求差异,也暗含文化传播的深度逻辑。未来发展方向可能聚焦于技术创新(如虚拟试衣系统)、服务标准化建设,以及国际化语境下的文化输出。建议从业者建立动态定价模型,结合地域文化特色开发主题产品,同时加强产学研合作,将学术考证转化为体验设计元素,使汉服文化真正实现创造性转化与创新性发展。