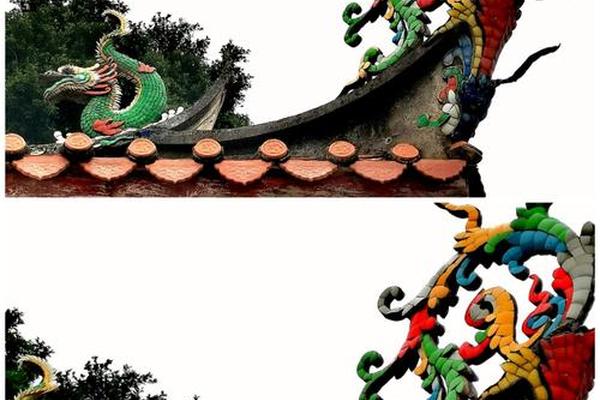

闽南建筑作为地域文化的物质载体,其装饰语言与空间形态中蕴含着丰富的文化密码。从泉州关帝庙的燕尾脊到漳州土楼的夯土肌理,建筑不仅是遮风避雨的场所,更是闽南人迁徙历史、海洋精神与宗族信仰的立体叙事。以陆元鼎《民居史论与文化》的研究为基础,闽南建筑特征可分解为平面布局、结构外形与装饰细部三个维度。其中,燕尾脊的曲线形态既是对海洋气候的适应性设计——翘起弧度利于抗风排水,又是“衣锦还乡”的精神象征,通过金元宝、螭虎等雕刻彰显社会阶层差异。而山墙的五行造型(圆、直、曲、锐、方对应金木水火土)则体现了闽南人对自然规律的哲学认知,这种将功能性与象征性完美融合的设计智慧,为现代建筑提供了形制转译的灵感源泉。

在当代应用中,厦门高崎机场T4航站楼将燕尾脊的流线造型抽象为屋顶轮廓,既保留传统韵味又符合现代力学要求;泉州站建筑群通过红砖立面与镂空花墙的组合,将“出砖入石”的在地工艺转化为空间光影的诗意表达。这些实践印证了学者郑慧铭的观点:传统建筑元素的现代转化需突破形似层面,通过结构解构、材料重组实现文化基因的活性传承。

二、装饰纹样的意象转译路径

闽南建筑装饰纹样体系如同一部镌刻在砖石上的文化典籍,其题材涵盖植物、动物、自然符号三大类,兼具审美功能与社会隐喻。植物纹样中,牡丹象征富贵,莲花寓意洁净,卷草纹则暗含生生不息的生命观;动物纹样如螭虎纹代表镇宅辟邪,凤凰纹昭示吉祥,鱼纹隐喻“有余”的世俗愿景。宗教建筑中更常见宝塔、等符号,如泉州开元寺的飞天乐伎浮雕,将印度教元素与中国传统雕刻技法相融合,见证海上丝绸之路的文化碰撞。

现代设计对传统纹样的转译呈现出多层次创新。漳州木版年画的狮子头图案被解构为几何化线条,应用于帆布包与茶具设计,通过色彩对比强化视觉张力;晋江第三实验幼儿园将拍胸舞动作提炼为简笔画,结合马勺绘制儿童美育教具,使非遗符号融入日常生活场景。这种转译策略呼应了翁恭骏团队的“厝味”系列设计理念:以当代设计语言重构传统符号,使其成为可感知、可传播的文化媒介。

三、民俗符号的叙事重构策略

闽南民俗是一个动态的意义系统,涵盖节庆仪式、戏曲艺术、方言俗语等多重维度。高甲戏的丑角造型、拍胸舞的肢体语言、蟳埔女簪花围的视觉符号,皆为文化叙事的鲜活载体。研究显示,梨园戏《荔镜记》中“陈三五娘”故事通过歌仔册传播,形成跨越闽台的文化认同纽带。现代文创设计者捕捉到这种叙事能量,如“福小宝”IP将提线木偶与3D建模技术结合,开发出可交互的数字化戏曲角色,让年轻群体在虚拟体验中理解传统文化内核。

方言作为无形的文化基因库,为设计提供独特的语义资源。漳州“厝味”系列产品将“水当当”(美丽)、“甲霸来七桃”(吃饱去玩耍)等俚语转化为视觉符号,通过字体设计与语境重构引发情感共鸣。这种语言符号的再创造,印证了语言学家对闽南语“活化石”价值的判断:其保留的中古汉语音韵与词汇,能够为现代设计注入历史纵深。

四、材料工艺的生态美学表达

闽南传统建材的选择深刻体现着地域生态智慧。烟炙砖的烧制采用松枝燃料,黑色纹路与红色坯体形成独特肌理;牡蛎壳砌筑的墙体不仅适应沿海潮湿气候,更构成“蚵壳厝”的特殊质感。惠安石雕技艺传承千年,从沉雕、透雕到影雕的技法演进,使青石与白石在建筑中既承担结构功能,又成为艺术表达的媒介。现代设计中,厦门某文创品牌将影雕工艺应用于灯具设计,通过钢针点刻技术再现《清明上河图》局部,让光线穿透石刻形成流动的光影剧场。

在可持续发展理念下,传统材料的生态属性获得重新审视。漳州某建筑事务所研发的“红砖再生混凝土”,将拆除旧厓的红砖骨料与新型胶凝材料结合,既降低碳排放,又延续了闽南建筑的血脉记忆。这种材料创新与卡诺模型研究相呼应:当传统文化元素被赋予环保价值时,其产品可从“期望型需求”升级为“兴奋型需求”,显著提升市场竞争力。

五、文化元素的系统化应用框架

构建闽南文化元素的提取与应用体系,需要方法论层面的突破。安平桥广场城市家具设计案例表明,通过层次分析法(AHP)将35项文化要素归类为物质、行为、精神三个层面,再结合卡诺模型筛选出必备型、期望型、兴奋型元素,能够实现设计策略的精准投放。例如必备型元素“武术魅力”转化为健身器械的造型语言,兴奋型元素“古闽驿路”则演变为地面铺装的叙事性图案。

数字化技术为文化元素的深度挖掘提供新工具。福建师范大学团队建立闽南建筑装饰纹样数据库,运用机器学习算法分析纹样组合规律,生成符合现代审美的衍生图案。这种“文化基因图谱”构建方法,使设计师能够快速调用经过语义标注的视觉元素,提高创作效率的同时确保文化准确性。

总结与展望

闽南文化元素的现代转化,本质上是传统智慧与当代语境的创造性对话。从燕尾脊的形态转译到方言符号的语义重构,从红砖材料的生态创新到数字化基因库的构建,这些实践共同证明:文化传承不是简单的复制粘贴,而是通过解构、转化、重组实现价值再生。未来研究可向三个方向深入:其一,建立跨学科的文化元素评估体系,量化不同元素的情感认知度与市场转化潜力;其二,探索AR/VR技术在非遗活化中的应用,如虚拟闽南古厝的沉浸式体验;其三,加强产学研协同创新,推动“设计+科技+文旅”的融合模式,让闽南文化在全球化浪潮中绽放新的生命力。