中国兰文化是根植于华夏文明土壤的精神图腾,其历史可追溯至三千年前《诗经》"士与女,方秉蕳兮"的兰草意象,经孔子"芝兰生于深林,不以无人而不芳"的哲学升华,最终演化成以兰花为载体的人文符号系统。这种文化不仅包含对自然之美的审美追求,更承载着中华民族对道德品格的至高理想,正如朱熹所言:"兰之香,德之馨也"。从先秦的香草崇拜到宋代的园艺专著《金漳兰谱》,从郑思肖的"无根兰"到齐白石的墨兰图,兰文化始终贯穿着中国人对精神境界的永恒追寻。

在物质层面,古代先民对兰的认知经历了从兰草(泽兰)到兰科植物的演变。据《左传》记载,郑文公姬妾因"燕姞梦兰"而诞下郑穆公,这种将兰草视为祥瑞的记载,折射出早期兰文化中天人感应的原始信仰。直至魏晋时期,陶渊明"幽兰生前庭,含薰待清风"的诗句,标志着兰科植物正式进入文人的审美视野,其栽培也从宫廷扩展到士大夫庭园,形成"以兰喻志"的文化传统。

二、君子之德:兰文化的哲学象征

孔子将兰花与君子品格相联结的创见,构建了兰文化最核心的价值体系。《孔子家语》中"与善人居,如入芝兰之室"的论断,将兰香升华为道德教化的载体,这种思想深刻影响着后世文人的精神世界。北宋周敦颐在《爱莲说》中虽赞莲花"出淤泥而不染",但其"香远益清"的审美标准实则脱胎于兰文化的品评传统。

兰文化中的道德隐喻具有多维向度:其生于幽谷的特性象征独立人格,苏轼谓之"春兰如美人,不采羞自献";其芳香持久寓意德行恒常,朱熹解读为"不改其香,不易其节";其叶姿挺拔体现刚柔并济,郑板桥笔下的墨兰常以浓墨写叶、淡墨点花,正是这种品格的视觉化表达。这种哲学象征在明清时期更与家风建设结合,如《朱子家训》以"兰室"比喻理想家庭,强调环境对人的熏陶作用。

三、艺苑精魂:兰文化的艺术表现

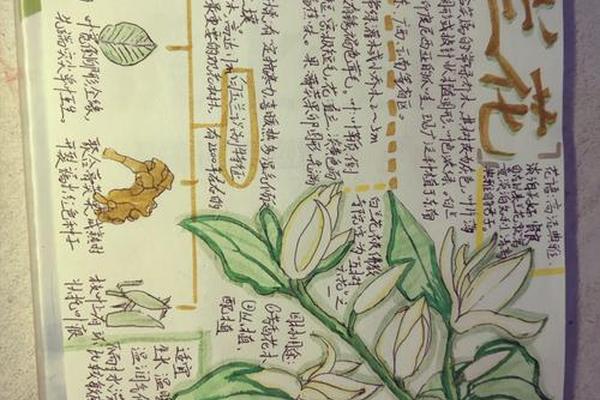

中国艺术史堪称一部兰文化的视觉编年史。赵孟坚的《墨兰图》开创文人画兰先河,其"一笔长,两笔短,三笔破凤眼"的创作口诀,将书法用笔与植物形态完美融合,这种技法经郑思肖、徐渭等人发展,形成"写意兰画"体系。在文学领域,屈原《离骚》出现47次"兰"意象,开创"香草美人"传统;曹雪芹在《红楼梦》中创造"金兰契"概念,使兰文化深度融入叙事结构。

园艺栽培方面,宋代《金漳兰谱》确立的品鉴标准至今沿用:瓣形讲究梅瓣、荷瓣之辨,叶艺追求金边、银线之妙,香气注重清幽、醇厚之别。现代兰展中"素心兰"仍被视为极品,这种崇尚淡雅的审美取向,与道家"见素抱朴"思想一脉相承。苏州沧浪亭的"翠玲珑"轩,通过兰竹配植营造"风过清香发"的意境,展现着古人"移天缩地"的造园智慧。

四、时代新韵:兰文化的现代转型

在全球化语境下,兰文化正经历创造性转化。清华大学中意设计创新基地推出的"二十四节气兰文化"作品,将传统纹样与数字艺术结合,在米兰设计周引发关注。生态领域,兰花保育成为生物多样性保护的重要课题,云南高黎贡山建立的兰科植物基因库,使"空谷幽兰"获得科技守护。文化产业方面,"兰客"概念被重新诠释,杭州西溪湿地打造的"兰文化主题酒店",通过沉浸式体验让传统文化焕发新生。

这种转型也面临挑战:商品化浪潮导致某些珍稀品种过度开发,传统文化内涵在快餐式传播中被稀释。学者冯友兰曾警示:"文化如兰,贵在养气而非逐利"。当代兰文化发展需建立双重机制:既要运用AR技术复原古画中的兰韵,也要通过教育传承守护精神内核,如在中小学推广"兰章诵读"课程,使年轻一代理解"兰生幽谷"的深刻哲理。

五、香传万世:文明互鉴中的兰文化

作为最早传入欧洲的中国观赏植物,兰花在18世纪掀起的"东方园艺热",某种程度上预演着文明对话的范式。英国皇家植物园现存朱德赠送的蕙兰,见证着文化外交中的兰香纽带。在学术层面,李约瑟《中国科学技术史》专章论述兰文化,将其视为理解中国人自然观的钥匙。这种跨文化传播提示我们:兰文化不仅是民族遗产,更是构建人类命运共同体的精神资源。

未来研究可沿着三条轴线展开:一是考古学方向,借助孢粉分析技术追溯栽培兰的起源;二是符号学领域,建立兰文化意象的全球传播图谱;三是教育学实践,开发融合AR技术的兰文化体验课程。正如鲁迅在会稽山采兰时感悟的:"文化传承如同育兰,既要深培其根,也要广开其叶",这或许是对兰文化现代命运的最佳注解。