当寒冬渐退,万象更新之际,一幅红火热闹的画卷在中华大地上徐徐展开。春节,这个绵延四千余年的古老节日,承载着农耕文明的记忆与中华文化的精髓。从上古祭祀岁首的“腊祭”到汉武帝时期正式定名“元正”,其起源与演变如同一部浓缩的中华文明史,既蕴含着驱邪纳福的朴素愿望,更凝聚着家国同构的文化基因。

起源演变:从年兽传说到岁时礼制

春节的雏形可追溯至上古时期的“腊祭”。《诗经·豳风·七月》中“十月获稻,为此春酒,以介眉寿”的记载,揭示了先民在岁末以酒祭神、祈求丰收的习俗。商周时期,“岁首”作为历法起点逐渐被赋予宗教意义,《吕氏春秋》记载了周天子“以冬至日祀天于南郊”的仪式,奠定了岁首庆典与天象崇拜的关联。

汉代是春节定型的转折点。汉武帝采纳司马迁等人建议,颁布《太初历》,将正月定为岁首,并确立“元日”祭祀祖先、宴饮守岁的制度。学者张宏杰在《简读中国史》中指出:“汉代将岁首庆典纳入国家礼制,标志着春节从民间信仰上升为文化认同的核心符号。”至唐宋时期,燃爆竹、贴桃符等习俗逐渐普及,孟元老《东京梦华录》记载汴京除夕“禁中爆竹山呼,声闻于外”,展现了节庆的世俗化转向。

文化象征:符号背后的精神宇宙

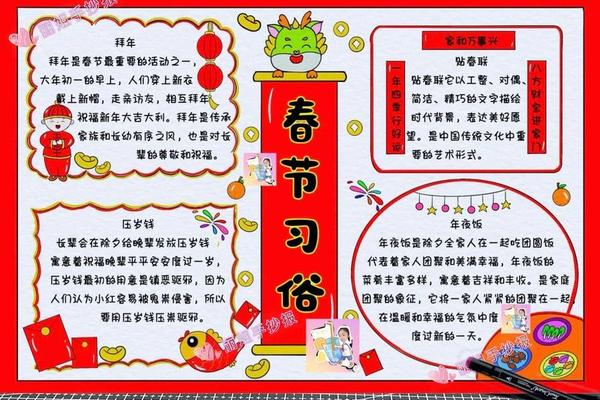

春节的每个细节都暗含文化密码。红色春联源于桃木驱邪的古俗,五代后蜀君主孟昶“新年纳余庆,嘉节号长春”的联语,将祈福文字与艺术审美结合,形成独特的汉字美学。团圆饭的仪式感则映射着儒家“和”文化的内核,民俗学家钟敬文曾分析:“圆桌上的八宝饭与四喜丸子,实则是宗法社会家族凝聚的具象表达。”

生肖纪年体系更构建了宏大的象征网络。从战国时期十二地支与动物崇拜的结合,到东汉王充《论衡》系统记载生肖配属,这套符号系统不仅指导农事,更成为个体生命与天地时序对话的媒介。法国汉学家葛兰言在《古代中国的节庆与歌谣》中感叹:“春节习俗犹如一套精密的象征语法,将自然规律、秩序与生命哲学编织成文化之网。”

习俗传承:仪式中的集体记忆

扫尘习俗可追溯至商代“驱疫鬼”仪式,《礼记》中“鸡鸣而起,洒扫庭除”的训诫,将卫生习惯与道德净化相联结。唐代《岁时广记》记载“十二月尽,士庶家不论大小,俱洒扫门闾”,这种全民参与的清洁运动,实为文化记忆的年度唤醒。

拜年礼节的演变折射社会结构变迁。宋代的“飞帖拜年”是士大夫阶层的雅趣,明代《宛署杂记》则记载平民“具酒食相邀,谓之别岁”,至当代视频拜年的普及,形式虽变,但“礼”的精神内核始终未改。人类学家维克多·特纳的“仪式阈限”理论在此得到印证:春节作为过渡仪式,通过特定程序帮助社会成员实现身份转换与关系重构。

现代嬗变:传统节庆的突围之路

城市化进程催生了春节功能的转化。国家统计局数据显示,2023年春运发送旅客达21亿人次,这场人类最大规模周期性迁徙,印证着费孝通“乡土中国”向“流动中国”的转型。微信红包2014-2023年收发量从0.16亿个激增至40亿个,数字技术重构了“利是”文化的表达方式,却也引发学者项飙关于“附近的消失”的忧思。

年轻群体正在重塑春节文化。哔哩哔哩《2023春节青年行为报告》显示,63%的Z世代参与汉服拜年,38%制作vlog记录年俗。这种“传统再造”既包含对文化根脉的追寻,也体现个体叙事对集体仪式的解构。社会学家李银河指出:“当代春节正在经历从家族本位向个人本位的价值迁移。”

未来图景:全球视野下的文化对话

春节的国际化进程令人瞩目。截至2024年,全球89个国家和地区将春节定为法定假日,纽约帝国大厦连续23年为春节亮灯,大英博物馆举办“十二生肖特展”。这种文化输出不仅是软实力的体现,更为跨文明对话提供契机。汉学家安乐哲认为:“春节蕴含的‘关系性宇宙观’,为西方个体主义文化提供了重要参照。”

非遗保护与创新传承成为关键课题。清华大学教授王宁建议建立“数字民俗档案库”,利用VR技术还原消失的节庆场景。故宫博物院推出的“数字沉浸展”已吸引超百万观众体验,证明科技手段能有效激活传统文化基因。但学者冯骥才警示:“创新必须扎根文化本体,避免春节沦为商业符号的空壳。”

文明长河中的灯塔

春节如同一面多棱镜,既映照出中华文明从农耕走向现代的历史轨迹,也折射出传统文化在全球化时代的适应与重生。从甲骨卜辞中的岁首祭祀到元宇宙中的虚拟庙会,这个古老节日始终承载着民族的精神密码。当我们在电子屏幕上发送拜年表情包时,指尖流淌的仍是四千年前先民对时序更迭的敬畏与希冀。保护这份文化遗产,不仅需要博物馆里的静态保存,更呼唤每个中国人成为“活态传承”的实践者——因为真正的文明传承,永远发生在热气腾腾的生活现场。