服饰作为人类文明的物质载体,既承载着五千年的历史基因,又折射着当代社会的审美流变。当思维导图这一可视化工具与服饰文化相遇,不仅能将散落的文明碎片编织成系统的知识网络,更能在经纬交错的线条间,激发出传统工艺与数字技术的共生灵感。从苗族银饰的纹样解码到AI生成设计的参数化建模,思维导图正成为连接过去与未来的认知桥梁。

一、时空坐标中的文化基因解码

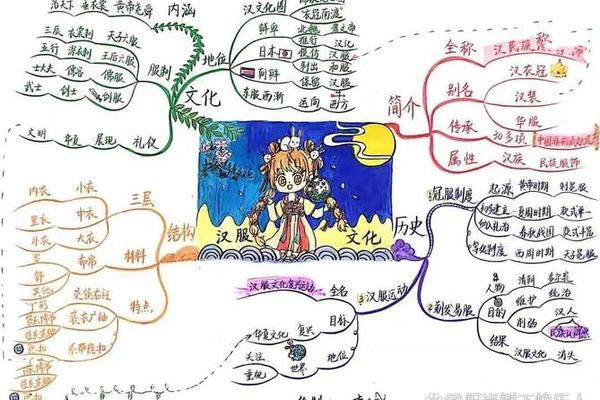

在服饰文化思维导图构建中,历史维度与地理坐标的交汇形成基础架构。以汉服形制为例,思维导图可清晰呈现从商周时期的深衣制到唐代襦裙的演变脉络,同时横向延展出青赤白黑黄五色体系在不同地域的象征差异。的研究显示,宋代服饰通过思维导图解构后,能直观展示云纹、莲花纹等纹样与当时社会哲学思想的关联性,如袖口圆通象征天道,领口直角呼应地道。

这种解码过程往往需要多学科交叉。对《梦华录》服饰的思维导图分析,不仅标注了宋代女子褙子的剪裁数据,更关联了当时纺织业“一年而所居成聚”的产业规模,揭示服饰作为社会经济晴雨表的功能。而民族服饰研究借助思维导图,可将苗族百鸟衣的羽毛使用种类与当地生态环境建立可视化关联,形成生态人类学视角的文化阐释。

二、教育场域中的认知重构

服装设计教学中,思维导图正从辅助工具升华为认知框架再造者。的实践表明,中职院校将汉服制作分解为裁片、滚边、盘扣等17个技术节点,通过思维导图形成模块化教学体系,学生技艺掌握效率提升40%。在创意设计环节,强调的“灵感树”构建法,要求学生在中心主题下延伸出材质实验、廓形推演、色彩情绪三个分支,每个分支再衍生具体设计元素。

这种结构化思维改变了传统设计流程。披露的设计师工作流显示,运用5W1H分析法构建的思维导图,使设计需求转化率从32%提升至67%。在杭州某服装学院的毕设指导中,学生通过思维导图将敦煌藻井图案解构成384个色彩样本,再重组为可量化的数字化色板,这种传统纹样的现代化转译方式获得中国设计大奖金奖。

三、技术革命下的范式迁移

算法介入正在重塑思维导图的生成逻辑。展示的民族服饰生成系统,通过卷积神经网络提取56个民族服饰的452个特征参数,在思维导图界面实现实时组合预览。这种技术使设计师能在3小时内完成传统需要两周的民族元素融合实验,但同时指出,算法对鄂伦春族鱼皮衣制作中“熟皮七日”的时间维度缺乏感知,暴露出现代工具的文化阐释局限。

虚实融合带来新的创作可能。列举的AI思维导图工具,可自动将设计师手绘草图转换为三维服装模型,并标注出19个版型优化点。在2024年巴黎时装周上,某品牌利用脑机接口采集观众情绪波动数据,实时生成动态服饰图案思维导图,这种神经美学设计法引发学界对设计民主化的新思考。

四、产业生态中的价值裂变

从知识管理到供应链优化,思维导图正在穿透产业全链路。披露的审版流程图中,将设计稿到样衣的137个质量控制点浓缩为可视化决策树,使样衣通过率从55%提升至82%。在可持续时尚领域,某环保品牌通过物质流分析思维导图,精确测算出每件汉服从蚕茧到成衣的236个碳足迹节点,据此开发的零废弃裁剪方案减少面料损耗29%。

文化IP开发更依赖系统化思维。构建的中国服装史框架,不仅成为考研学子的必备工具,更被数字文博机构用于虚拟服饰展陈设计,其中唐代服饰分支下的18个子类目,直接对应元宇宙数字藏品的开发模块。这种知识图谱的产业转化,使传统文化资源产生了可量化的经济价值。

当思维导图从纸面工具进化为文化基因的解析仪器,服饰研究的维度正在发生量子跃迁。历史考据的精确性、教育传播的穿透力、技术融合的创造性、产业转化的实效性,这四个向度构成的认知立方体,为服饰文化研究提供了新的方法论武器。未来研究可深入探索脑神经科学与思维导图的结合路径,开发能实时捕捉设计师灵感的生物反馈系统,同时建立民族服饰元素的可解释性AI模型,让科技真正成为文明传承的赋能者而非解构者。在这幅持续扩展的认知图谱中,每一条分支的延伸都在重写着服饰与人类文明的关系叙事。