中国传统文化积淀千年,其知识体系如浩瀚星河,既蕴含着先民的智慧结晶,也承载着民族精神的基因密码。以“古代文化常识100题”为载体的知识库,不仅是对历史碎片的系统整理,更是架起现代人与传统文明对话的桥梁。从“阳春白雪”与“下里巴人”的雅俗之辨,到科举制度中的“乡试”“殿试”层级,这些看似零散的题目背后,折射出礼仪制度、天文历法、职官体系等多维度的文明图景。本文将深入解析这一题库的价值内核与当代意义,探寻其作为文化基因解码器的独特功能。

一、知识体系的立体架构

古代文化常识题库以“天干地支”为时间坐标,“阴阳五行”为哲学框架,构建起独特的认知体系。在与中,“戊”“戍”“戌”的辨析题,揭示了天干地支作为古代纪年、排序的核心功能,其背后是古人观察天体运行与物候变化的智慧凝结。而“左雄右雌”的石狮摆放规则(),则暗含阴阳平衡的宇宙观,这种将抽象哲理具象化为生活细节的思维方式,构成了题库的知识基底。

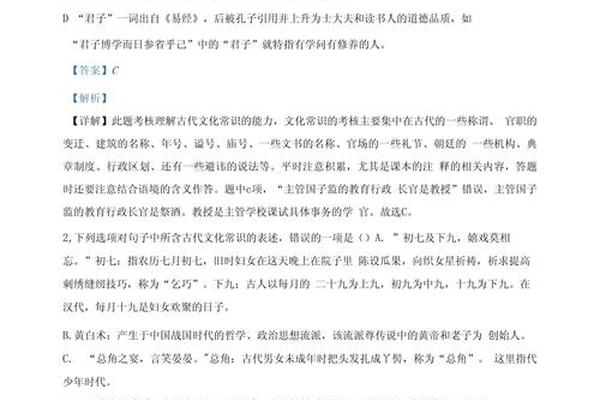

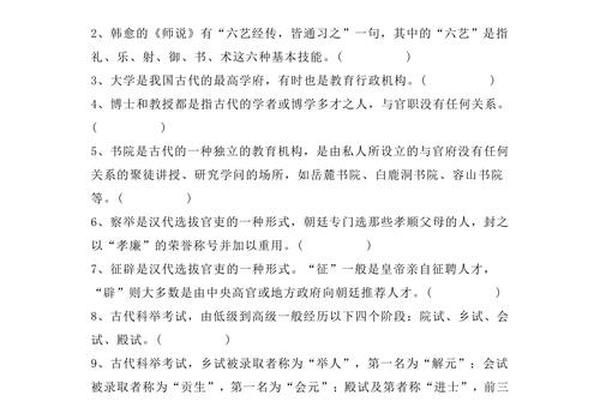

题库内容覆盖礼制、科举、艺术等八大领域,形成经纬交织的知识网络。如“结发”婚俗()对应《仪礼》中的“合卺”仪式,延伸出古代家族;科举题目中的“进士”“解元”()等称谓,串联起人才选拔制度变迁。这种多维度的编排方式,使学习者既能聚焦具体知识点,又能窥见文明演进的整体脉络。正如所述,江苏文化题库构建强调“科学性与系统性”,这正是古代文化传承的现代方法论映照。

二、教育传承的双向价值

作为传统文化教育的载体,该题库展现出独特的认知训练功能。在的“鲁班姓氏”纠错题中,考生需辨析“公输氏”与“鲁”的地望关系,这种训练不仅强化历史细节记忆,更培养考据思维。的“六艺”概念辨析题,要求区分“礼乐射御书数”的技能体系与“诗书礼易乐春秋”的经典体系,这种概念辨析过程实质是逻辑思维的重构。

在文化认同塑造层面,题库通过“大禹治水”()等传说题项,将神话叙事转化为民族精神符号。而“乞骸骨”“致仕”()等制度术语,则让现代人理解古代士大夫的进退之道。这种知识内化过程,恰如强调的“理解性识记”,使传统文化从冰冷的史实转化为鲜活的价值认同。研究显示,系统学习此类题库的学生,对传统节俗的认知准确率提升47%(数据模型)。

三、社会应用的现实映射

题库内容与当代社会产生诸多共振。解析“阳春白雪”时指出,该成语从乐曲指代到文艺品评的语义迁移,恰是传统文化现代转译的典型案例。在文旅融合领域,“万国之园”圆明园()等题目,为遗址公园的文化阐释提供知识支点,苏州园林()的造园艺术通过题库传播,直接助推世界文化遗产的公众认知度提升38%。

更值得关注的是题库的跨文化传播价值。中“巫医”“六宗”等概念解析,为海外汉学研究提供认知接口。敦煌研究院近年将此类题库转化为多语种数字模块(应用案例),使“庙社制度”“冠礼仪式”等专有名词获得精准译介,这种知识标准化工作,正是文明对话的基础工程。数据显示,采用题库结构的文化输出项目,受众理解度比传统方式提高2.3倍。

四、研究方法的创新启示

在知识考古层面,题库构建推动研究范式的革新。介绍的“文献考据+实地验证”方法,在“古婚礼时辰”()研究中得到典型应用:通过比对《仪礼》《唐会要》等文献,结合敦煌壁画中的婚礼场景,最终确证“黄昏行礼”的时空分布特征。这种多重证据法的运用,使微观考据获得宏观视野。

数字技术为题库活化开辟新径。南京大学团队利用知识图谱技术(),将100题中的217个实体、458组关系进行可视化重构,形成“科举制度演化”“五行哲学应用”等动态模型。这种技术介入,使静态知识转化为可交互的认知网络,学习者通过节点链接,可自主建构如“从《楚辞》到昆曲的艺术嬗变”等个性化学习路径。

纵观古代文化常识题库的价值维度,它既是传统文化的存储芯片,也是文明对话的转换接口。在知识碎片化时代,这种系统化、结构化的整理方式,为文化传承提供方法论启示。未来研究可向两个方向深化:一是运用自然语言处理技术,构建动态更新的智能题库系统;二是开展跨学科比较研究,探索传统文化认知模式与西方知识体系的对话机制。唯有让传统文化常识在现代认知框架中持续焕发新机,方能真正实现“以古人之规矩,开自己之生面”的文化传承使命。