传统节日文化的传承与发展、中国传统节日文化的特点

编辑:遁地八字网

2025-04-17 14:17:35

浏览:8次

遁地八字网算命网

中国传统节日文化作为中华文明的重要组成部分,承载着深厚的历史积淀与民族精神,其传承与发展在当代社会面临新的机遇与挑战。以下从文化特点、传承路径及发展趋势三方面展开论述:

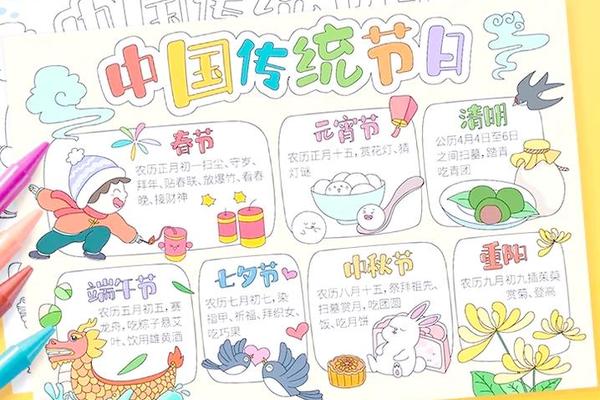

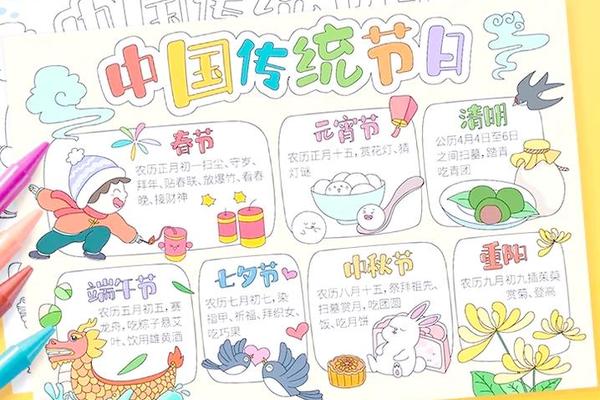

一、中国传统节日文化的特点

1. 历史性与哲学性

传统节日根植于农耕文明,融合原始信仰、祭祀文化、自然崇拜等元素,体现了“天人合一”的宇宙观和“和合爱人”的道德观。例如,春节的祭祖与团圆习俗强调家族,清明节的扫墓活动体现慎终追远的精神,中秋节的赏月则象征人与自然和谐共处。

2. 社会功能与价值取向

凝聚功能:节日通过家庭团聚、社区活动强化社会纽带,如春节的返乡潮、中秋的家庭聚餐,形成民族认同感。

教育功能:节日习俗传递孝道、和谐等价值观,如重阳节尊老、端午节纪念屈原的爱国精神。

调节功能:通过节庆活动缓解现代生活压力,如端午龙舟赛、元宵灯会等兼具娱乐与精神慰藉。

3. 习俗的多样性与包容性

不同节日对应不同习俗:春节贴春联、元宵赏灯、端午赛龙舟等,形式多样且地域特色鲜明。例如,南方与北方的春节饮食差异、江南中秋观潮与北方赏桂习俗的对比。

4. 与时俱进的融合性

传统节日不断吸纳现代元素,如中秋节的文创月饼、线上虚拟祭扫、春节的“云端拜年”等,既保留文化内核,又适应数字化生活方式。

二、传统节日文化的传承挑战与发展策略

1. 传承困境

文化语境的变迁:农业社会向工业社会的转型导致节日习俗与生活需求脱节,如传统农事节令对现代人失去指导意义。

习俗的简化与商业化:部分节日沦为消费符号,如端午仅剩吃粽子、中秋过度依赖月饼礼盒,削弱文化深度。

2. 传承路径

政策支持与制度保障:将传统节日纳入法定假日(如清明、端午、中秋),并通过非遗保护强化文化认同。例如,春节被列入人类非物质文化遗产代表作名录。

修复与创新节俗:挖掘濒危习俗(如社日节的土地祭祀),同时开发新形式,如社区中秋赏月会、非遗工坊体验活动,增强公众参与。

教育与传播:通过学校教育、媒体宣传(如《国家宝藏》等节目)普及节日文化内涵,利用短视频平台推广年轻化表达。

3. 发展趋势

文旅融合:将节日与旅游结合,如打造“清明踏青线路”“中秋古镇夜游”,既促进经济又活化文化。

科技赋能:运用AR/VR技术还原传统仪式(如虚拟祭祖)、开发数字藏品(如NFT中秋灯笼),拓展文化体验边界。

全球化传播:通过孔子学院、海外文化节展示春节舞狮、端午龙舟等符号,增强国际影响力。

传统节日文化的生命力在于其“活态传承”,需在坚守核心价值(如家庭、自然敬畏)的基础上,通过创新表达与制度保障实现现代转型。唯有将节日融入日常生活、回应时代需求,才能使其成为构建民族精神家园的重要载体。