在全球化与现代化进程加速的今天,文化遗产作为民族记忆的载体与文明传承的纽带,其保护与研究的价值愈发凸显。近年来,随着《关于推进新时代古籍工作的意见》等政策文件的出台,文化遗产领域被提升至国家战略高度,学科交叉性与实践性特征日益显著。这一背景下,文化遗产专业考研不仅成为深耕学术的理想路径,更因其包容性吸引了大量跨专业考生。本文将从学科方向、跨考策略、职业前景等维度,系统探讨文化遗产考研的多元可能性。

一、本专业考研方向

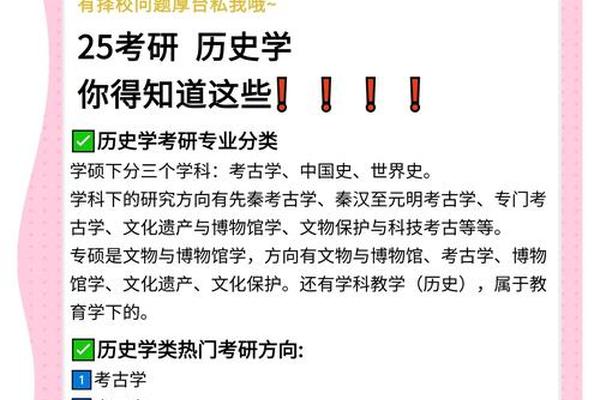

文化遗产作为交叉学科,其核心研究方向可追溯至历史学、考古学、博物馆学等传统领域。根据教育部学科分类,文化遗产专业硕士(专硕)主要细分为四大方向:物质文化遗产保护、非物质文化遗产传承、博物馆策展研究以及文化遗产数字化。例如中国社会科学院大学开设的故宫学方向,聚焦古建筑修缮与宫廷文物研究,课程体系涵盖青铜器鉴定、书画修复等实操性内容,培养方案中明确要求参与故宫实地修复项目。

在学术型硕士(学硕)层面,中国史与文物与博物馆学构成两大主流选择。以山东大学为例,其文化遗产研究院设置“考古学国家急需高层次人才培养专项”,重点培养石窟寺保护、遗址监测等领域的科研人才,招生简章中特别强调对《文物保护法》等法规政策的掌握。中山大学2023年新增的“文献与文化遗产保护”硕士专业,首次将古籍修复、非遗数字化纳入课程模块,采用“管理+技术+人文”的跨学科教学模式,开创了文化遗产教育的新范式。

二、跨专业考研路径

文化遗产领域的学科交叉属性为跨考生提供了广阔空间。考古学成为热门跨考方向,其知识体系与文化遗产保护高度契合。如郑州大学考古与文化遗产学院在博士招生中明确接受建筑学、材料科学背景的考生,要求跨专业申请者需发表至少1篇CSSCI期刊论文,并参与过省级以上文物保护项目。广西财经学院ACCA专业的跨考案例显示,商科学生可通过参与文化遗产项目审计、策展预算管理等实践,将财务分析能力转化为遗产管理优势。

艺术学与建筑学则是另一类典型跨考路径。景德镇陶瓷大学将传统制瓷技艺纳入非遗保护课程,吸引大量艺术设计背景考生;西安美术学院在硕士培养中推行“双导师制”,由非遗传承人与高校教授共同指导漆器修复、唐卡数字化等项目。对于建筑学跨考生,同济大学遗产保护中心开发的“历史建筑信息模型(HBIM)技术”,要求考生掌握三维扫描、病害监测等工程技术,凸显文理融合趋势。

三、跨考挑战与应对策略

跨专业考研需直面知识断层与竞争压力。数据显示,2025年社科文博专硕报录比达7:1,其中跨考生占比超40%。应对策略包括:构建差异化知识体系——如外语专业考生可发挥多语种优势,专注丝绸之路文书修复、外销瓷研究等方向;强化实践履历——参与“中国传统工艺振兴计划”等国家级项目,或通过弘博网、文博圈等平台获取行业实习机会。

备考阶段需注重方法论创新。跨考故宫学方向的考生提出“三维记忆法”:将文物年代、工艺特征、保护案例制成时间轴图谱,结合《国家宝藏》《如果国宝会说话》等纪录片构建立体认知。山东大学在材料审核环节特别关注考生的“文化遗产保护规划书”,要求跨专业申请者需提交至少3万字的本硕课程对比分析报告,凸显学术转化能力。

四、职业前景与学科趋势

文化遗产人才的职业路径呈现多元化特征。体制内岗位集中于博物馆、考古所、文旅局,起薪约8-12万元/年;市场化机构如艺术品拍卖行、文化IP开发公司的薪资可达20-50万元,但需具备文物鉴定、版权运营等复合技能。值得关注的是,数字技术正在重塑行业格局:敦煌研究院联合腾讯开发“数字藏经洞”,招募的元宇宙策展师要求同时掌握文物摄影与区块链技术,这类新兴岗位年薪普遍超过30万元。

学科发展呈现三大趋势:技术赋能——如中山大学将材料科学引入古籍脱酸研究,开设“纤维素纳米晶体加固技术”实验课程;国际协作——郑州大学与英国剑桥大学合作建立“丝绸之路文化遗产联合实验室”,推动保护标准国际化;政策驱动——2025年“考古学国家急需高层次人才培养专项”计划扩招30%,重点支持边疆地区石窟寺保护等紧缺领域。

文化遗产专业考研既是守护文明根脉的学术征程,也是响应时代需求的战略选择。无论是深耕本专业还是跨学科突围,考生都需把握“传统技艺现代化、保护手段科学化、管理模式国际化”的学科脉搏。建议跨考生尽早参与文化遗产数字化项目,将原专业优势转化为研究特色;本专业学生则应强化科技考古、遗产法等前沿课程学习。未来研究可进一步探讨人工智能在非遗传承中的应用、气候变化对遗址保护的影响等交叉课题,推动文化遗产学科从“抢救性保护”向“预防性干预”转型升级。