中国书法是汉字书写艺术化的极致表达,其根源可追溯至八千年前贾湖遗址的刻画符号,这些原始文字雏形以刀刻痕迹承载先民对自然的观察与敬畏。甲骨文的诞生标志着汉字系统化与艺术性的首次融合,商朝巫师在龟甲兽骨上刻写的卜辞,通过线条的粗细变化与空间布局,展现了早期书法对节奏感和韵律美的追求。如安阳殷墟出土的甲骨文中,“雨”字以密集短促的线条模拟雨滴垂落,“山”字则以三角构型勾勒峰峦叠嶂,这种象形表意的特质奠定了汉字“以形载道”的美学根基。

周代金文的出现将书法推向新的高度。青铜器铭文《毛公鼎》中,圆润厚重的笔画与严谨对称的结构,既体现礼乐文明的秩序感,又通过错落有致的章法传递庄重中的灵动。春秋战国时期,诸侯割据催生地域书风差异:楚地的鸟虫书以蜿蜒线条模仿飞鸟游鱼,晋国的蝌蚪文则以点画聚散模拟生物形态,这种多元探索为秦汉文字统一提供了艺术养分。隶书的“蚕头燕尾”突破篆书对称范式,楷书的横平竖直则建立书写规范,每一次字体革新都映射着社会变革与文化交融的轨迹。

技法与审美的双重构建

书法艺术的核心在于“法度”与“意趣”的辩证统一。王羲之在《兰亭序》中确立的“永字八法”,不仅规范了点画的基本形态,更通过提按顿挫的笔势变化,将时间性的书写过程转化为空间性的视觉韵律。唐代孙过庭《书谱》提出“五乖五合”理论,强调心境、工具、环境对创作的影响,如颜真卿《祭侄文稿》的枯笔飞白,正是悲愤情绪与书写速度共振产生的美学意外。

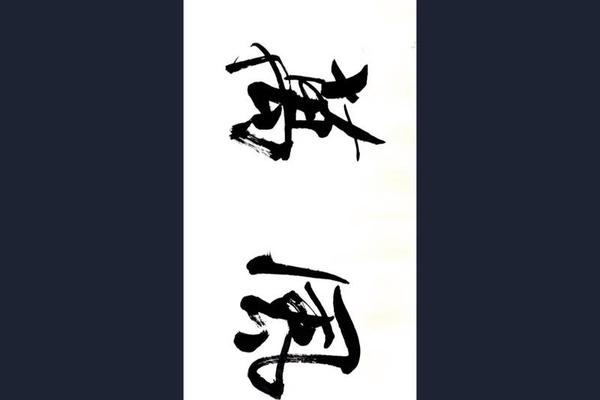

宋代文人书法的兴起使“尚意”成为主流。苏轼《黄州寒食帖》中欹侧险峻的结构与浓淡相间的墨色,将贬谪之苦转化为线条的跌宕起伏;米芾“八面出锋”的运笔技巧,则在《蜀素帖》中实现“刷字”的迅疾与精准的完美平衡。这种技法与情感的交互,印证了宗白华所言“书法是舞者留在空间的足迹”。明清时期,徐渭的狂草打破章法桎梏,傅山的“宁拙毋巧”宣言则重构审美标准,显示出书法作为“有意味的形式”的无限可能。

当代语境下的传承与创新

数字时代为书法传播开辟新维度。故宫博物院通过3D扫描技术重现《快雪时晴帖》的墨迹层次,观众可透过虚拟现实感受王羲之运笔的轻重缓急。现代设计领域,靳埭强将草书笔意融入标志设计,书法线条的抽象美感与商业符号产生跨时空对话。教育层面,北大书法研究所提出“三维教学法”,将临摹实践、文字学考证与美学理论相结合,解决传统师徒制知识结构单一的问题。

然而挑战与机遇并存。中小学书法课程常被主科挤压,基层教师将“永字八法”简化为描红训练,导致学生只识其形不解其神。社会培训机构为迎合展览评审标准,过度强调形式构成而忽视文化积淀,这种现象被批评为“展览体异化”。对此,学者建议建立“大书法教育观”,将甲骨文考据、诗词格律、水墨绘画纳入教学体系,使书法真正成为理解中华文明的密钥。

总结与展望

从甲骨卜辞到数字墨迹,中国书法始终是民族精神的文化镜像。它不仅是笔墨技巧的锤炼,更是哲学思辨的载体——篆书的圆融蕴含道家阴阳观念,隶书的方正投射儒家礼法精神,草书的奔放诠释禅宗顿悟境界。当下书法研究需突破单一艺术视角,开展跨学科探索:文字学家可结合考古发现重构书体演变谱系,心理学家可通过眼动实验解析经典法帖的视觉引导机制,人工智能专家则可训练算法模拟不同书家的风格迁移。唯有在传统基因与现代语法的碰撞中,书法才能持续焕发“无声之音,无形之相”的生命力。